刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探(三)

展览名称

刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探

开展时间:2020年6月15日—2020年7月6日

展览地点:中国国家画院美术馆

(海淀区西三环北路54号)

主办单位

中国国家画院

协办单位

中国书画收藏家协会

承办单位

中国国家画院书法篆刻所

中国书画收藏家协会金石碑刻研究委员会

《中国美术报》社

支持单位

东煜文化

前言

“品”,是中国古典美学和传统文艺理论的重要范畴,作为一种普遍的评论方法和现象在传统文艺理论中被广泛使用,是具有传统文化底蕴和民族特色的审美评论范式。在审美和艺术评论中,“品”既指对包括感受、体味、析辨、反思在内的品评,又指对所评之作品给出应有的范围性的品类和价值性的品级、定位,总之对作品进行属性、风格及其高下优劣的划分和研究。文学艺术品评中的诗品、画品、书品源自古代对人的品评,即肇始于东汉乡里评议制度,该制度逐渐发展为魏晋南北朝的“九品中正制”,以品评的方式选贤任能,举荐人才。同时,这一品评方式也延展到文学艺术领域,品格的高下成为古人研判艺术的基本方式。

基于此,中国国家画院书法篆刻所本着立足传统,倡导使用在中国历史上源远流长、具有中国特色的以“品”来界定艺术品质的方式去梳理古代浩瀚的“碑学”遗产。我们计划分为三个阶段,从“汉隶”入手,其次是三国魏晋南北朝隶书,再者是隋唐隶书。

以传统“品”的话语方式,重新发现和挖掘隶书的美,“汉隶十二品”这一概念正是在这一学术背景下诞生的。结合古人的评述,我们提出了汉代隶书中具有典型美学价值的十二通碑刻,分别是《史晨碑》《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《华山庙碑》《衡方碑》《封龙山颂》《鲜于璜碑》《西狭颂摩崖》《石门颂摩崖》《大开通褒斜道摩崖》。从文献资料梳理入手,我们对这些经典进行了一次新讨论、新阐释。关于这次研讨的学术理想,一如会议论文中当代著名美学家张法先生所言:“在二王帖学占据中国书法主流的一千多年后,篆隶的经典化是一个非常艰难的过程。不妨以龙门魏碑的经典化过程作一参照。乾隆时代提出‘龙门四品’,经历嘉庆、道光、成丰三朝,到同治年代,方达到龙门十品,后定为二十品,到光绪年间康有为的《广艺舟双楫》,‘龙门二十品’方得到书法界和知识界的普遍接受。而汉代隶书一直以来未有经典化的梳理,‘汉隶十二品’这一新名称的酝酿和提出,意味着开启了汉隶经典化的新路。”这既是我们对经典的一次重新学习和研究,也是将汉隶以及三国魏晋南北朝和隋唐隶书经典化的新启动。

中国国家画院书法篆刻所

2020年5月

论文作者名单(按年龄排序)

骆承烈 顾 森 苏士澍 崔 陟 赖 非

张 法 马新林 李汉臣 杨爱国 李 樯

陶 钧 李建兴 吴川淮 刘成纪 张深伟

张爱国 梁培先 李虹霖 梁文斌 张爱民

张合伟 张啸东 郭嘉颖 白 锐 李爱凤

宋吉昊 梅跃辉 李群辉 袁文甲 李天择

梁 腾 孙若兰

参展艺术家名单(按年龄排序)

韩天衡 欧广勇 张 海 周俊杰 张景岳

王朝宾 李成海 王冬龄 李刚田 申万胜

何应辉 言恭达 陈国斌 王 镛 赵 熊

苏士澍 石 开 胡抗美 崔志强 刘洪彪

刘文华 孙晓云 陈曦明 鲍贤伦 沃兴华

曾来德 包俊宜 陈振濂 李 强 张 志

曾 翔 赵长刚 徐树良 王增军 李晓军

陈 平 蔡大礼 文永生 李家德 高军法

魏 杰 张英群 陈洪武 鄢福初 胡秋萍

陈大中 朱培尔 张 继 韩少辉 耿自礼

郑晓华 赵山亭 洪厚甜 王增云 王厚祥

管 峻 范正红 毛国典 刘新德 戴 文

李远东 吕金柱 魏广君 白 砥 陈 经

纪烈华 汤永志 杨剑锋 李守银 林 涛

李国祥 李 强 倪文华 李建人 张青山

张公者 张爱国 周 斌 陈海良 王道义

肖文飞 黄 博 龙开胜 何来胜 李正良

马端兵 周红军 梁培先 巩海涛 赵凤砚

史焕全 戴家妙 鞠闻天 胡紫桂 王东声

王 墉 周剑初 郑志群 孙希民 张志庆

欧新中 王军杰 李 晖 李 明 曹向春

薛 磊 黎雪丹 倪和军 沈 浩 沈乐平

程晓海 柴天鳞 汪国金 鲁大东 严文学

罗炳生 董 玮 李双阳 程兴林 栾金广

杜 浩 曾伟子 李 林 王成聚 丁 剑

杜鹏飞 乔战雄 秦 朋 唐朝轶 逯国平

吕雪峰 晏晓斐 曾宪良 陈 亮 贺 进

翟圣亮 张金龙 陈 彬 陈阳静 梅跃辉

徐延波 肖春生 张逢波 韩伯雨 黄邦德

理论

(排名以年龄为序)

汉代文字书写制度与隶书的艺术定位

刘成纪

现代形态的中国艺术史研究,人们往往乐于强调艺术家的个人创造,所谓的艺术家则因此被视为自由艺术家。但事实上,在中国古代,包括艺术在内的一切人间实践,大多是权力体系的配置物,制度形式是艺术家最重要的生存形式,艺术被社会权力体系规划的侧面要远远大于溢出权力之外的侧面。书法也概莫能外。比如关于汉字的创制,按许慎《说文解字·叙》:“黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。”再如由《周礼》编织的庞大而细密的权力体系,其中不仅包括音乐家、诗人、百工等艺术家和工艺家,而且包括书法教育,即由地官司徒下属的保氏负责的“六书”之教。在具体的政治运行中,文字书写更是须臾不可脱离的重要信息传达媒介。当然,艺术之所以为艺术,它一方面依附于政治,另一方面也游离于政治,而且正是这游离的部分构成了艺术的核心价值,但是在古代中国,政权及其制度形式却依然构成了艺术得以诞生的始基。换言之,包括书法在内的一切艺术,均可视为现实政治制度的衍生物,或者可直接称为一种从现实政治出发的艺术。

一、汉代文字书写制度

在传统中国,书法作为一种文字书写艺术,它与现实政治制度的关联比其他任何艺术形式都更根本。这是因为,国家作为一种政治制度形式,它的政治统一依托于文化统一,文化统一又建基于文字的统一。或者说,语言文字的统一是国家安全的最后一道防线,对政治和文化共同体的形成具有奠基作用。许慎说:“盖文字者,经艺之本,王政之始。”讲的就是这个意思。在中国历史上,任何一次国家重新统一运动总是与标准语音和标准汉字的确立为标志的。如西周时期用于国家教育的“六书”和《史籀篇》十五篇,其目的就是在全国范围内实现文字书写的规范化和标准化。秦统一六国后,面对天下“言语异声,文字异形”的状况,采取的重要举措之一就是“罢其不与秦文合者”,实现“书同文字”。按许慎《说文解字·叙》,当时,为了使汉字书写规范化,丞相李斯作《仓颉篇》、中车府令赵高作《爰历篇》、太史令胡母敬作《博学篇》,以其中字体作为天下新文字的范本,是为小篆。与此同时,由于小篆笔画烦琐,而帝国需要文字处理的事务日益繁杂,于是又出现了更便于书写的隶书。按《说文解字·叙》,秦王朝共确立了八种书体,即大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书和隶书。其中,大篆相当于今天的繁体字,小篆是官方书体,刻符用于符信,虫书用于旌幡,摹印用于印玺,署书用于封检题字,殳书用于兵器刻文,隶书用于狱吏文书。在这一相对完备的汉字书写体系中,小篆占据主导地位,大篆和隶书处于两翼位置。

有汉一代,汉字的统一、规范、标准化问题贯穿于其400余年的历史中。按《汉书·艺文志》,西汉立国之初,由萧何主持制定的《尉律》就明确指出:“太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史。又以六体试之,课最者以为尚书、御史、史书令史。吏民上书,字或不正,辄举劾。”这段话涉及幼童的文字教育、政府官员的选拔任用以及对吏民书写不规范的惩罚措施等,是目前可见的最早的文字进入国家立法的史料。从史籍看,汉代奏章、公文对文字书写规范有严格要求。按《史记·万石张叔列传》,武帝时期,郎中令石建上书奏事,误将“馬”字下面的四点少写了一点,因此大为惊恐。如其所言:“‘馬’者与尾当五,今乃四,不足一。上谴,死矣!”按照《史记》中所记石建恭谨的性格,他的因一字之误而被处死的说法有些夸张,但也从一个侧面证明了《尉律》中“字或不正,辄举劾”的讲法并非虚言。

除了文字书写的规范化,两汉时期做的另一项重要工作是字书的编订。按《汉书·艺文志》和许慎《说文解字·叙》,西汉初年,秦朝李斯所作的《仓颉篇》、赵高所作的《爰历篇》、胡母敬所作的《博学篇》,被统一合并为《仓颉篇》,共“断六十字以为一章,凡五十五章”。汉武帝时期,司马相如作《凡将篇》,文中无一字重复,具有识字课本的性质。汉元帝时期,黄门令史游作《急就篇》,汉成帝时期将作大匠李长作《元尚篇》,均以《仓颉篇》为范本。西汉末年,扬雄在《仓颉篇》的基础上作《训纂篇》,刘歆则对《训纂篇》进行了进一步补充。至东汉初年,经学家杜林又作《仓颉训故》。至此,当时常用及仅见于历史文献的古今文字基本上被“一网打尽”。与此同时,为了规范对汉语字词的解释,汉代出现了大量具有字典性质的工具书。其中,西汉初年成书的《尔雅》、西汉末年扬雄的《方言》、东汉许慎的《说文解字》、刘熙的《释名》,均对汉字识读、书写的统一化、标准化、规范化做出了贡献。

两汉时期的字书或字典编订,大多具有半私人、半官方的性质。像司马相如、史游、李长、扬雄、刘歆、杜林等人,他们一方面是拥有深厚学养的士人,另一方面也是政府的高级官员。就其作为政府官员的身份而言,他们编订字书本身就代表着国家意志。同时,这些作品编订成书后,往往会献给朝廷并因此获得帝王的肯定和褒奖,这样,个体化的劳动成果,就通过向国家层面的提升而具有了为整个社会建章立制的性质,成为国家意志的代表。如《汉书·艺文志》曾保存有班固对汉代字书源流梳理的记载,其中讲道:“臣复续扬雄作十三章。”从其中对“臣”字的使用不难看出,它的原文明显是献给帝王的奏章。再如东汉许慎作《说文解字》,后来也是由其儿子许冲献给了汉安帝。这样,学者个人深研的“五经之妙”,最后也就“皆为汉制”,即成为汉代文字制度的组成部分。

当然,有汉一代,文士学者从事字书编订,并不是纯粹的自发行为,而是有中央政府的强力推动和制度保障。西汉平帝元始五年(公元5年),曾经举办过一次全国范围的文教大会。按《汉书·平帝纪》:“(平帝)征天下通知逸经、古记、天文、历算、钟律、小学、《史篇》、方术、《本草》及以《五经》、《论语》、《孝经》、《尔雅》教授者,在所为驾一封轺传,遣诣京师。至者数千人。”其中的“小学”即文字学,《史篇》《尔雅》也是文字学著作。在这数千名各类学者中,“通小学者以百数”。扬雄所作的《训纂篇》,就是来自于对这百余名学者所提供文字的荟萃和整理。此后,刘歆又对《训纂篇》作了增补。据此可以看出,扬雄、刘歆对文字的整理,都是在元始五年会议推动下产生的后续性成果,并不能仅仅被视为学者的自发性行为。

在制度保障方面,西汉时期即有专职负责文献典藏的官员。因相关文献收藏于宫内的兰台,而被称为兰台令史。至东汉,兰台的功能在扩大,它不仅涉及藏书问题,而且涉及经典文献的校对、文字标准的制定等。按应劭《汉官仪》:“能通《仓颉》《史篇》,补兰台令史。”这显然是将学者的文字学修养作为选任兰台令史的标准。同时,在这一时代,由于儒家经学中存在今古文之间的对立,不同师门和家族对同一经典的传承也存在差异。为了解决这一问题,东汉帝王命令兰台令史将儒家经典以漆书书写,藏于兰台,作为国家认定的权威版本。这就是史称的“兰台漆书”。但是在东汉,不同学术门派之间的正统之争异常激烈,一些学者往往为了达到利禄目的而试图对其篡改。如《后汉书·宦者列传》所记:“诸博士试甲乙科,争第高下,更相告言,至有行贿定兰台漆书经字,以合其私文者。”在这种背景下,如何使国家版本获得物理的坚固性就成为一个问题。汉灵帝熹平四年(公元175年),他接受蔡邕等学者的建议,将“六经”文字以勒石形式立于太学门外,史称“熹平石经”。

从史籍看,这种代表国家意志的漆书和石经,不仅涉及“六经”的文字统一和为经义阐释提供权威版本,而且涉及“六经”书写方式的典范化和标准化。换言之,兰台令史对经典的书写具有书法学方面的垂范作用。按《后汉书·祭祀上》,光武帝建武三十二年(公元56年),刘秀接受群臣的建议封禅泰山,前期工作就是“遣侍御史与兰台令史,将工先上山刻石”,这意味着兰台令史的工作不仅仅是在宫内校书,而且也包括国家性典礼文字的起稿和书写。像《后汉书·祭祀上》所录的光武帝泰山封禅刻石文,就应该是兰台令史的书法作品。同时,东汉后期,官方藏书和校书机构呈扩大化。除兰台外,辟雍、东观、石室、宣明、鸿都门也承担着类似的职能。尤其位于洛阳南宫的东观,是当时最重要的官方校书和著述机构。像蔡邕之所以奏议为六经立石,原因就在于他有“校书东观”的经历。这也证明在东汉,兰台、东观等不仅是权威性的学术机构,也是代表国家标准的书法家的麇集之地。

二、隶书在汉代文字体系中的位置

那么,在汉代,由官方确立的文字书写体系是什么?哪种文字是时代性的标准字?按照班固《汉书·艺文志》和许慎《说文解字·叙》描述的汉字创制谱系,中国文字源发于伏羲氏象天法地,制作八卦。这一对文字发端的认识,一方面使文字书写在传统圣王谱系中找到了正当性,同时也在哲学层面保证了文字表意与世间万物的匹配。以此为背景,神农氏结绳记事,仓颉造字。至西周宣王时代,“太史籀著《大篆》(即《史籀篇》)十五篇”。此后,秦始皇统一六国,以李斯的《仓颉篇》、赵高的《爰历篇》、胡母敬的《博学篇》作为天下通用的书写范本。至汉代,前朝的三本字书被统一为《仓颉篇》,时人史游所作的《急就篇》、李长所作的《元尚篇》等,虽然有新的编写体例,但取字仍然没有超出《仓颉篇》之外。这意味着自先秦至两汉,虽然文字书写代有形变,但表意体系是连续的。或者说,汉王朝对前朝汉字书写体系的继承,保证了中国文化或文明的历史连续,中国早期书法史也因此有了一个持续演进的一体化脉络。

但需要指出的是,在中国书法史上,虽然我们谈先秦书法必谈金文或大篆,谈秦必谈小篆,谈汉必谈隶书,但文字作为记言记事的符号,它在任何时代都会表现出书写风格的多样性。按《说文解字·叙》:“秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”至有汉一代,则形成六种书体,即“一曰古文,孔子壁中书也。二曰奇字,即古文而异者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇使下杜人程邈所作也;四曰佐书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟虫书,所以书幡信也。”这似乎意味着,从宏观意义上看中国秦汉书法史,单单拈出篆、隶并不能显现当时文字书写的整体面貌。同时,《说文解字·叙》讲:“汉兴有草书。”f另外,按今人王国维的看法,汉代所讲的作为“孔子壁中书”的“古文”,和秦朝沿袭于《史籀篇》的大篆根本不是一回事。其中,由鲁恭王坏孔子宅得到的古文经,其书写文字为“周秦间东土之文字”,而秦汉由《史籀篇》沿袭下来的文字书写传统,则“殆出宗周文盛之后。春秋战国之间,秦人作之以教学童,而不行东方诸国,故齐、鲁间文字作法体势与之殊异。”换言之,汉代古文经学依托的“孔子壁中书”并不能被纳入秦汉一系的文字传统序列,而是在汉人一般识读的秦篆之外别开了生面。王国维的这一解释,有效说明了汉人所讲的六书或六体,为什么在篆书之外单独又列出了“古文”。换言之,汉代古文与篆书的并置,再加上由篆、隶演化出的草书,更显现出这一时代文字或书法书写的多样化和丰富性。

面对如此众多的书写方式,人们极易怀疑隶书是否是汉代最重要的书体,是否现代书法家对汉隶的推崇并不具备汉代历史的强大支持。比如,汉代的字书《仓颉篇》,如果它是秦代《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》的合集,汉人自创的《急就篇》、《元尚篇》等所选也“皆《仓颉》中正字”,那么,这是否意味着汉人识字和选官等的标准仍是秦朝的小篆?同时,有汉一代,今文与古文经学斗争激烈,至东汉时期古文经学全面压倒了今文经学。所谓古文经即从孔子旧宅中发现的“壁中书”,它是用春秋战国时期流行于齐鲁的篆籀文字(即科斗文)写成。据此,如果汉代经学的消长以古文经取代今文经为趋势,那么是否意味着篆、籀仍是汉代士人识读和书写的重要方式,而且愈趋于东汉愈变得重要且普遍呢?

对于这类让人困惑的问题,好在汉代文献均给予了日益清晰的回答。其中,20世纪初叶,西域居延、敦煌陆续发现汉代字书《仓颉篇》的木简。20世纪70年代以来,则先后于安徽阜阳汝阴侯墓、甘肃永泉东汉墓有更丰富的汉代字书残简出土。值得注意的是,这些木简或竹书形式的《仓颉篇》残篇均是以隶书写成的,这证明汉代的文字教育虽然以秦代字书为范本,但文字书写方式已经全然发生了从篆向隶的改变。证明汉代最具通识性的文字教育是隶书教育,而不是篆字教育。前引《尉律》所记“太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史”,这“九千字”也应该是由篆转隶后的九千字,而不是作为秦代字书合集的《仓颉篇》中的小篆九千。同理,对于官员的考核和选拔,虽然当时的中央政府要求要全面掌握古文、奇字、篆书、隶书、缪篆鸟、虫书六种书体—即《汉书·艺文志》所谓“又以六体试之”,但从当时学童识字全面隶书化的趋势不难推知,隶书书写和识读能力在官员的考选中也应占据了最大的分量。与此相类似的是,汉代经学的今古文之争,虽然两者的区分标准依托于先秦古文字和汉代隶书的书写差异,但却未必意味着当时古文经的修习者就一定要直接钻研古文。如孔安国《古文孝经训传序》所记,在孔子旧宅发现的“壁中书”中,有“《古文孝经》二十二章……字科斗形。”后被鲁三老孔子惠献给天子,“天子使金马门待诏学士与博士群儒,从隶字写之。”这意味着西汉经学家阅读的《古文孝经》经过了从科斗文向隶书的转换。另外,汉代其他的古文经,也不是让人直接阅读先秦科斗文,而是首先将其转化为隶体。如孔安国《尚书序》所讲:“科斗书废已久,时人无能知者,以所闻伏生之书,考论文义,定其可知者,为隶古定,更以竹简写之。”这里的“隶古定”,就是以隶书重新书写、刊定古文字。据此可以看到,有汉一代,无论在国家教育、政府运作还是在学术工作中,隶书具有最广泛的通用性。对于这一状况,许慎《说文解字·叙》曾讲隶书之兴,“而古文由此绝矣”。这种讲法虽然有些极端,但却揭示了两汉时期的重要事实,即先秦经典通过“隶古”实现了篆书向隶书的文本转换,并进而导致了篆书书写和阅读被边缘化。唐张怀瓘在其《书断》中,则直接提及汉代文字读物的隶变问题,如其所言:“秦造隶书,以赴急速,为官司刑狱用之,余尚用小篆焉。汉亦因循,至和帝时,贾鲂撰《滂喜篇》,以《仓颉》为上篇,《训纂》为中篇,《滂喜》为下篇,所谓《三仓》也,皆用隶字写之,隶法由兹而广。”其中的所谓“《三仓》也,皆用隶字写之”,与现代出土的《仓颉篇》隶体汉简形成了明显的互证关系。

从历史看,隶书对汉代书写方式的主导,至东汉末年达到顶峰。按《后汉书·蔡邕列传》,汉灵帝熹平四年(公元175年),蔡邕与五官中郎将堂溪典、光禄大夫杨赐等“奏求正定《六经》文字”,“邕乃自书丹于碑,使工镌刻立于太学门外”,即后世所称的“熹平石经”。理解熹平石经的意义,一是要看到儒家六经在汉王朝政治和文教史上的主导和正统性,二是要看到汉代今古文经学围绕六经版本产生的尖锐矛盾。但需要注意的是,从后世留下来的石经残碑看,当时经文书写和镌刻文字均是隶书体。这一现象说明,虽然汉代古文经学家具有极强的文化主导倾向,极力捍卫古文经的价值,但这种捍卫更多在于古文经的文义,而不在于所用文字的字体或字形。退而言之,即便古文经学家坚持古文经书的原真性和权威性,但除了一部分古文字学家(如许慎)之外,也并没有对一般士人的经典阅读形成事实影响。或者说,今古文之争,虽然两者的区分最早源于文字差异,但实质上却仍是文义之争。经过“隶定”的古文经应该是当时古文经学家最通用的阅读对象。

以此为背景,整体评估隶书之于汉代的意义,可以概括为以下三点:首先,汉代虽然选官和考课六体皆重,但并没有妨碍隶书的主导性,并得到了官方的认定。从西汉官方通识字书《三仓》的隶化到东汉末熹平石经的隶体,均说明隶书是汉代四百多年历史的标准字,即一种被制度化的文字。其次,汉代古文经学家虽然习惯于将士人不通古文作为时代堕落的标志,并因此力倡士人修习古文,但这种文字的价值至多限于学术层面,并无法撼动隶书的通识地位。复次,在汉代,隶书仍缺乏篆书的尊贵和庄严。比如汉代代表王命的策书往往用篆,赦罪的策书则用隶;礼器铭文、衙署榜题、官方印玺等也用篆不用隶。这证明在篆与隶之间仍是存在等级的,但是,这种等级性并不足以减损隶书纵贯社会各阶层的广泛流通。换言之,在目前可查的汉代文献里,虽然找不到当时官方以隶作为通用文字的正式宣示,但它作为汉代文字标准写法的地位却仍得到了牢不可破的证明。比如,《后汉书·蔡邕列传》曾记载了熹平石经碑成后的盛况:“于是后儒晚学,咸取正焉。及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余两,填塞街陌。”这种来自读书人的认同以及引起的轰动,正是隶书在汉代地位的象征。

三、隶书在汉代艺术史中的地位

隶书是汉代最通用的标准文字,但我们未必能够据此得出结论,说这种字体也是汉代书法艺术的主体。近世以来,人们谈书法艺术,往往更多强调它区别于一般文字书写的特征,认为线条自由、形式抽象以及由此彰显的审美价值,使书法独立于文字,成为纯粹的艺术。但从中国书法的本源看,它毕竟又是源于文字的,没有文字的奠基,所谓艺术则必然沦为空谈。尤其研究中国早期的书法史—即所谓书法作为艺术尚未获得自觉的时代,今人所讲的艺术往往只不过被当时人用于处理案牍文书或用于纪念性碑刻,就此而言,文字书写与艺术之间的重叠就明显大于区隔。换言之,早期封建王朝的“书同文”以及由此形成的书写制度,往往与书法艺术史具有一体的意义。文字书写史在此就是书法史,文字书写制度就是对书法艺术同样有效的制度。

但是,将以上观点套用于对汉代书法史,尤其是对隶书艺术的理解,却面临着独特的复杂状况。从中国书法史看,汉代是中国书法从日常书写向艺术递变的过渡时期。这一时代诞生了一大批青史留名的书家,如曹喜、杜度、崔瑗、王次仲、张芝、蔡邕、师宜官、刘德升、梁鹄等,但吊诡的是,当时被时人视为艺术的书体却主要是草书,而不是主流性的隶书。像当时名世的书家,如杜度、崔瑗、崔寔、张芝等,均是著名的草书大师,与隶书无涉。东汉明帝时期,北海王刘睦善书,临去世前,“帝驿马令作草书尺牍十首”也可看出当时统治阶层珍爱草书的艺术趣味。与此比较,西汉至东汉中前期,唯一见于史载的隶书大家似乎是陈遵。如唐张怀瓘《书断·隶书》所记:“汉陈遵字孟公,京兆杜陵人,哀帝之世,为河南太守,善隶书,与人尺牍,主皆藏之以为荣,此其创开隶书之善也。尔后钟元常、王逸少各造其极焉。”但是,在可查的汉代文献中,却只可见到陈遵善书的记载,并不涉及具体书体。如《汉书·陈遵传》:“(遵)性善书,与人尺牍,主皆藏去以为荣。”这意味着张怀瓘关于陈遵“善隶书”并“创开隶书之善”的说法,纯属主观臆断。而张怀瓘所讲“尔后钟元常、王逸少各造其极焉”,则正说明直至魏晋时期,隶书书写才真正成为成熟的艺术。

汉代书家,除草书家外,也有其他品类。如卫恒《四体书势》所记:“汉建初中,扶风曹喜善篆。”与此比较,隶书虽然自西汉至东汉中期没有真正被时人视为艺术,但到东汉末却逐渐发生改变。如卫恒《四体书势》记隶书云:“至灵帝好书,时多能者。”当时计有师宜官、梁鹄、邯郸淳等以隶书名世,蔡邕则是篆隶兼擅。相传,师宜官的书艺极受同时代人推重,以至于他“不持钱诣酒家饮,因书其壁,顾观者以酬酒直”。曹操则极为欣赏梁鹄的书法,曾“悬着帐中,及以钉壁玩之,以为胜宜官”。但值得注意的是,从灵帝到曹操时代,已是中国历史从两汉向魏晋的过渡时代,这一时期开始重视隶书的审美和艺术价值,并不能作为这种书体的审美价值在两汉400多年均被肯定的证明。比如到东汉末,蔡邕仍在其《隶势》中为隶书不受世人重视打抱不平:“何草篆之足算,而斯文之未宣?”这显然说明在草、篆、隶三者之间,隶书进入汉代艺术史的时间是大大滞后的,甚至到汉末仍没有完成。同时,我们也可以将《前汉书》《后汉书》中关于士人书艺修养的记载与《三国志》《晋书》及南北朝史籍作一比较,可以看到,两汉史书中几乎见不到某人以隶书名世的记载,更多涉及的是草书,偶尔也有篆书。相反,在魏晋以后的史书中,“善隶书”则被视为士人重要的艺术特长。这种现象似乎说明,隶书虽然是汉代最具日常性和实用性的书体,但也正是日常性和实用性妨碍了它向美和艺术的成长。相反,草书和篆书书写则正因为它们的非日常性而成为一种独特的技能,并因其非实用而超越于现实之外,更易被时人当作艺术来看待。于此,艺术之为艺术,似乎必须表现出与现实保持距离的特性。同时也说明从艺术史的角度看书法,必须区分两种艺术:一种是时人眼中的艺术,一种是后人追认的艺术。前者基于时代性的审美自觉,后者则基于后人对历史的重新发现。换言之,今人关于汉隶艺术价值的肯定,更多是在以现代视野重构书法史,它遮蔽了汉代人在相当长时间内并不认为隶书是艺术的真实看法。

但是如上所言,说隶书因陷于日常和实用妨碍了向艺术的擢升,同样不能代表汉代书法史的总体状况。蔡邕在其《隶势》中曾用“岂大体之难睹,将奥秘之不传?”反思隶书不受时人欢迎的原因。所谓“大体之难睹”,大体指隶书书体胖大粗笨,超出了人的审美心理承受能力;“奥秘之不传”则更多意味着隶书被相对死板的公文体所拘,少了耐人寻味的审美韵致。换言之,在时人眼里,这种书体因为陷于实用和程式化而审美价值相对匮乏。但是东汉后期,隶笔日益美化,蔡邕在《隶势》中力赞隶书之美并为其打抱不平,本身就有为其审美价值张目的性质。从书法史看,隶书的美化始于王次仲,按张怀瓘《书断》转引南朝萧子良的讲法,王次仲于灵帝时期“饰隶为八分”,所谓“饰”即指装饰、美化。同书转引南朝齐王愔的讲法更详细,如其所言:“(王次仲)以古书方广,少波势,建初中,以隶草作楷法,字方八分,言有模楷。”这是说王氏为隶书重建了体势,增加了一波三折的运动感,使其审美品质大大提升。王愔和萧子良一个说王次仲生活于灵帝时期,另一个说生活于章帝(“建初”)时代,时间有较大错位,但一个事实仍难以改变,即直至东汉末人们才开始注意隶书的审美和艺术价值。这证明今人一谈汉代书法艺术就必谈隶书,并不能代表汉代人的主流性观点,而更多是缘于后世艺术史家由“以今观古”导致的对汉代艺术史的重新发现。

但是在东汉末,隶书又毕竟实现了向艺术的擢升。从艺术史看,这一变化有两点意义值得重视:首先,它解决了汉代书写体系实用与审美的分离问题。其中,草、篆因为实用性相对匮乏而长期被汉代视为艺术,相反隶书则因为长期陷于实用而被人轻看。与此比较,隶书在汉末的美化明显提示了一种实用与审美兼备的新路向,预示着生活与艺术交互为用时代的来临。这极类似于今人所讲的生活的艺术化或日常生活的审美化。其次,从历史看,这种新艺术形式的诞生固然少不了“隶变”的内部因素,但更根本的原因还是现实权力和王朝政治的促动。如卫恒《四体书势》所记:“隶书者,篆之捷也。上谷王次仲始作楷法,至灵帝好书,时多能者。”换言之,统治者的好尚是隶书审美价值开始被广泛推崇的重要动因。所谓“上所好者,下必甚焉”正是在讲这个道理。以此为背景,汉灵帝光和元年(公元178年),这位“艺术家皇帝”在太学之外另立鸿都门学,“诸为尺牍及工书鸟篆者,皆加引召”。其中的“尺牍”指写于木简的公文或信札,在汉代,这种书写方式以隶书为主;“工书鸟篆”中的“鸟”指汉六体中的鸟虫书、“篆”指篆书或缪篆,而“书”则大体指作为汉代常用字体的隶书。据此可以看到,东汉末,隶书作为一门艺术已进入国家高等教育体系,士人则可以凭借相关书写才能“出为刺史、太守,入为尚书、侍中,乃有封侯赐爵者”。换言之,东汉末年书法走向大盛,尤其是隶书被纳入艺术范围,实脱不了当时的国家教育及选官制度发生了重大转向。班固《汉书·儒林传》在谈到汉代经学繁荣的原因时曾讲:“自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。”这里的“禄利之路”,是指官方为经学之士提供了巨大的利益引诱。由此反观汉末书法的整体繁荣及隶书向艺术的擢升,也无非是因为统治者的提倡及相关制度建设为书家昭示了大致相同的利益承诺。

四、结语

根据以上分析,中国汉代书法史,基本上可视为由主流政治主导的历史,现实政治制度对书法艺术建构、规范的作用要远远大于艺术家个体创造对书法的影响。但需要指出的是,汉代艺术的体制化,并不必然意味着书法家的艺术个性受到钳制,并进而使艺术丧失多元性、审美价值无法伸张。事实上,只要我们不将艺术作为政治制度的天然对立物,就会看到它的双面性,即政治制度一方面为艺术立法,另一方面也为艺术个性的实现提供通道。像西汉时期司马相如作《凡将篇》、史游作《急就篇》,扬雄作《训纂篇》,首先都是文人学者的个体创作,现实政治的作用只是使他们的精神劳动产品价值最大化罢了。就此而言,政治制度不是遏制了艺术,反而是弘扬了艺术。或者说,艺术家的个人意志正是通过国家权力的肯定在更广阔范围内实现了价值。同时,秦汉时期的“书同文”及汉字规范化、标准化运动,也没有妨碍书法艺术的多元发展。像秦代的“书有八体”、西汉时期的“六书”,均意味着艺术并非今人想象的被定于一尊,而是为艺术表达提供了广阔的空间。甚而言之,在中国早期文字体系尚处于多元歧出的混乱状况下,秦汉对书体的规定一方面是宽泛的,另一方面建章立制本身也代表了一种艺术的理想主义。这中间,秦代文字以小篆为主体,隶书的出现似乎与秦皇“书同文”的政令相矛盾,但它的创始者程邈非但没因此受到惩罚,反而被从囚犯直接提拔为御史。同样,草书始于西汉史游的《急就篇》,其写法与隶书、小篆相疏离,但却仍受到主流政治的推崇。这证明,现实政治并不是天然地钳制人的艺术创造力、反对艺术取向的多元性,而是内在涌动着创新、求变的力量。

最后看汉代书法的审美化与政治之关系。按照现代人对中国传统政治的习惯性认识,封建王朝历来是人的审美追求的压制性力量。统治阶层“成教化,助人伦”的艺术观是与审美自由尖锐对立的。但在汉代,统治者似乎才是书法审美化的真正推动者和引导者,像东汉明帝对草书的喜爱,章帝时期章草的流行,灵帝时期建立的鸿都门学,都促进了汉代书法审美价值的提升。与此相反,那一时代最具才华的艺术大师反而是最看不起艺术的,如扬雄将辞赋视为“壮夫不为“的“雕虫篆刻之技”,蔡邕认为“夫书画辞赋,才之小者,匡国理政,未有其能”。这种现象说明,艺术史并不存在一个一成不变的运动规律,它总是以其自身的多元性或非统一性对研究者业已固化的历史观念形成挑战,并不断别开生面。汉代艺术史如此,整个中国艺术史也是如此。

参考文献

[1]许慎.说文解字注.段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1981.

[2]李学勤.周礼注疏.北京:北京大学出版社,1999.

[3]司马迁.史记:秦始皇本纪.北京:中华书局,1999.

[4]班固.汉书:艺文志.北京:中华书局,1999.

[5]孙星衍,等.汉官六种.北京:中华书局,1990.

[6]范晔.后汉书:宦者列传.北京:中华书局,1999.

[7]王国维.观堂集林.石家庄:河北教育出版社,2001.

[8]严可均.全汉文.北京:商务印书馆,1999.

[9]张彦远.法书要录.洪丕谟,点校.上海:上海书画出版社,1986.

[10]上海书画出版社、华东师范大学古籍整理研究室编.历代书法论文选(上册).上海:上海书画出版社,1979.

[11]汪荣宝.法言义疏.陈仲夫,点校.北京:中华书局,1987.

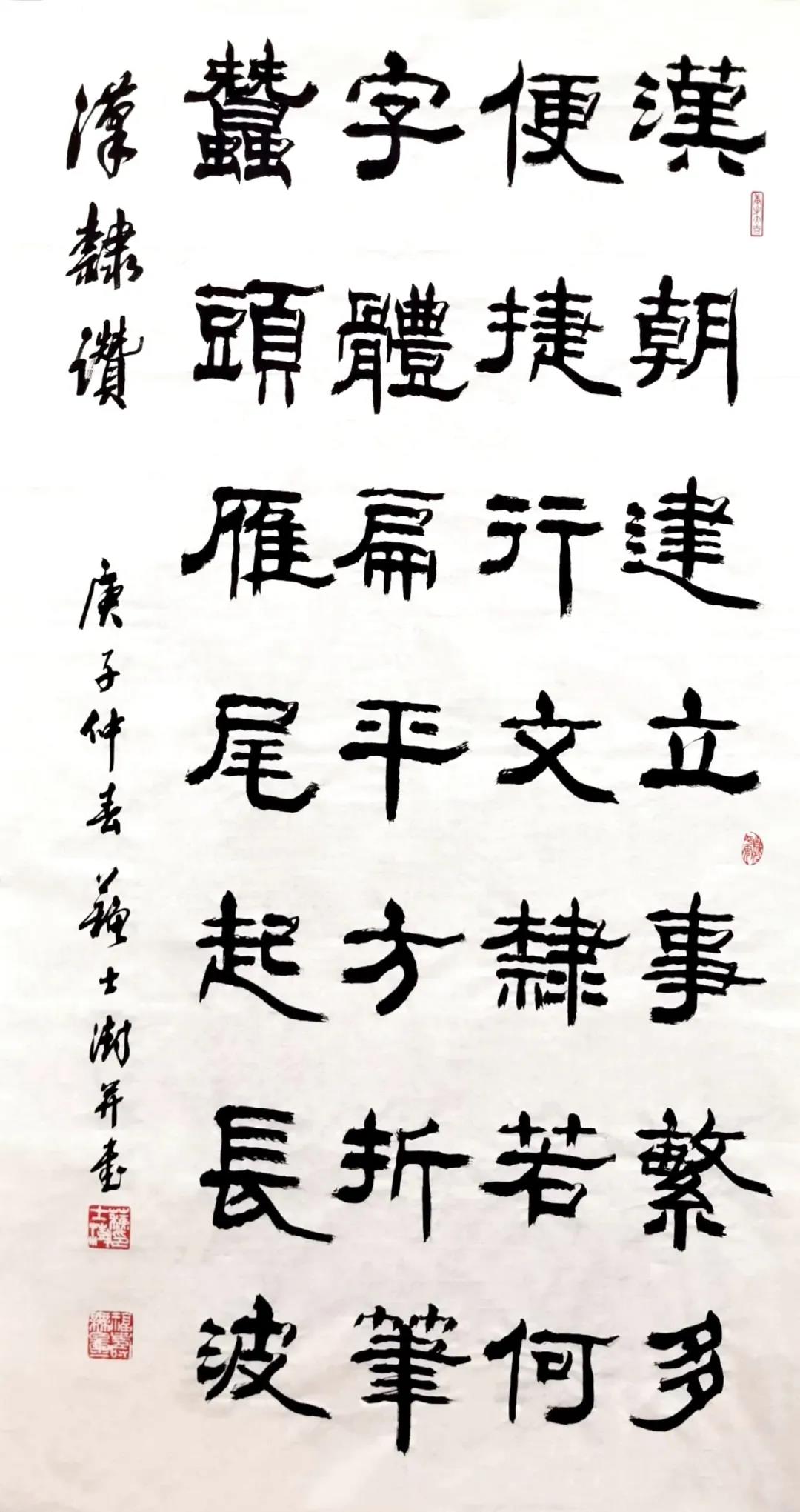

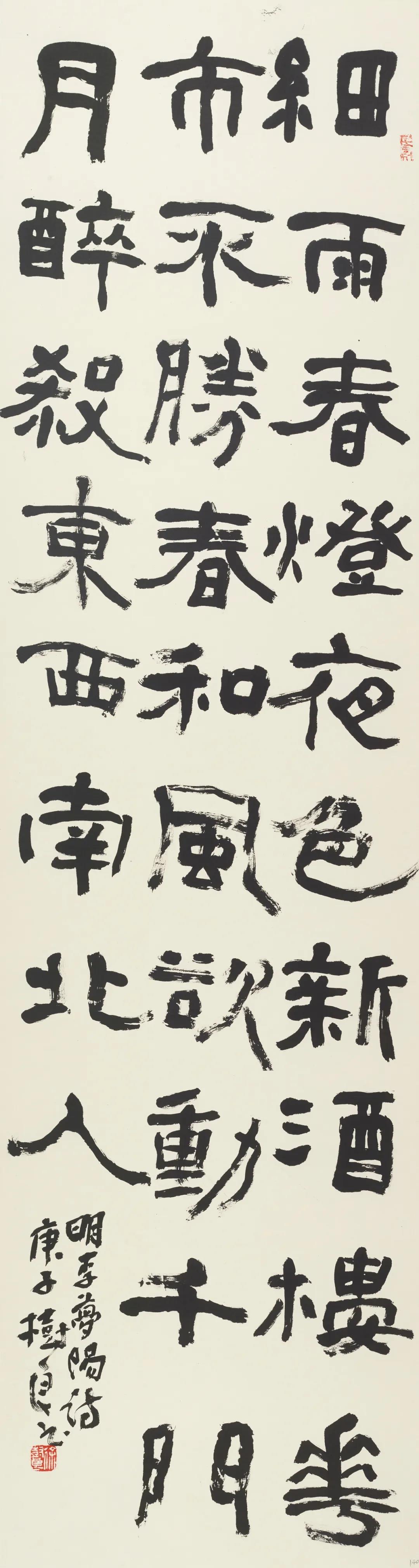

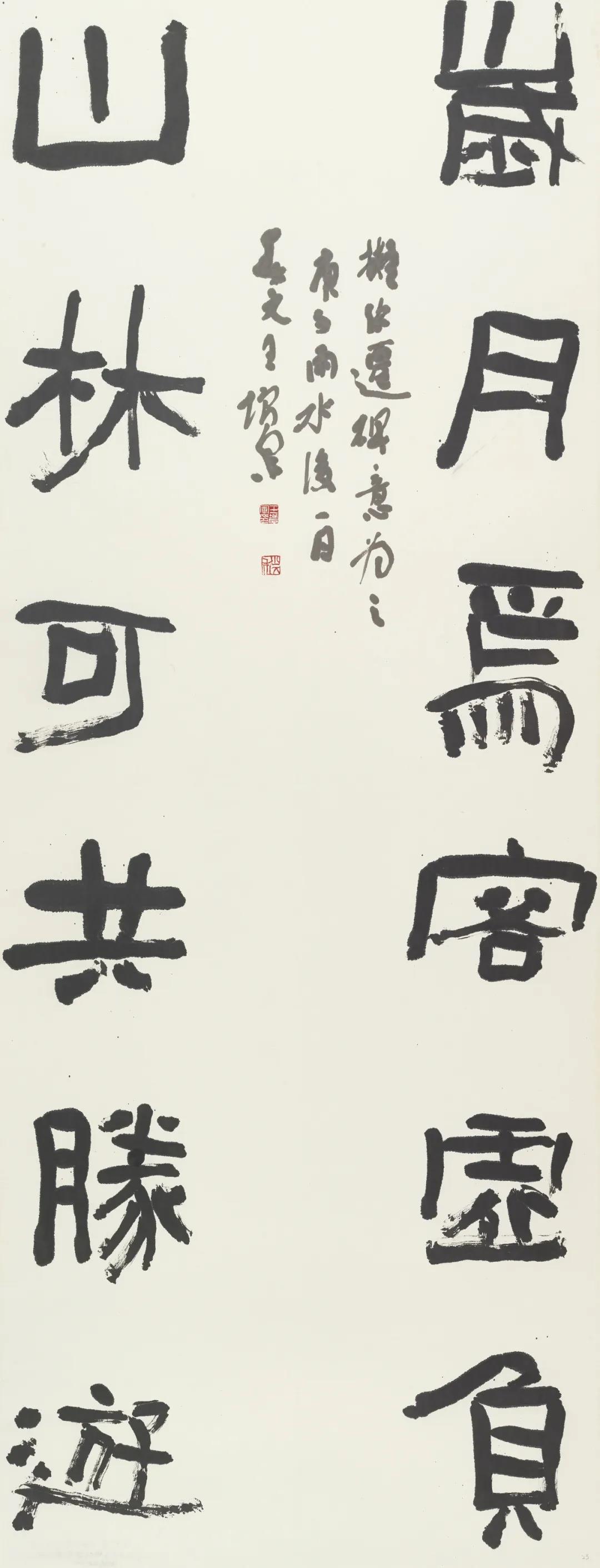

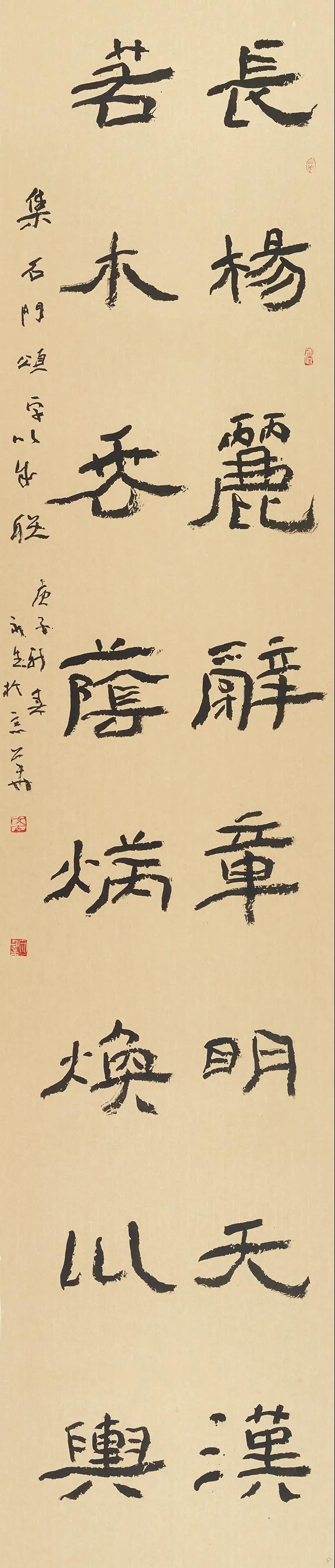

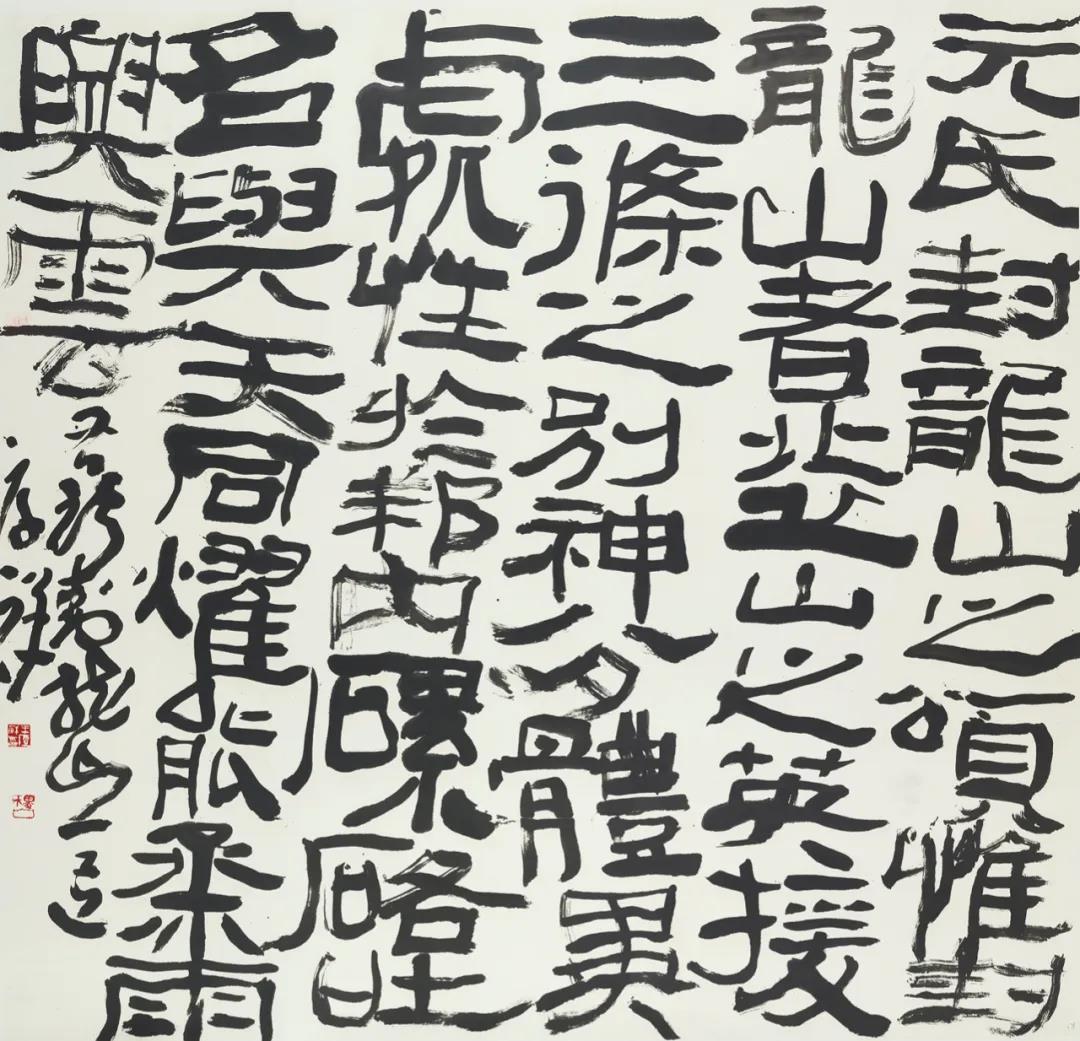

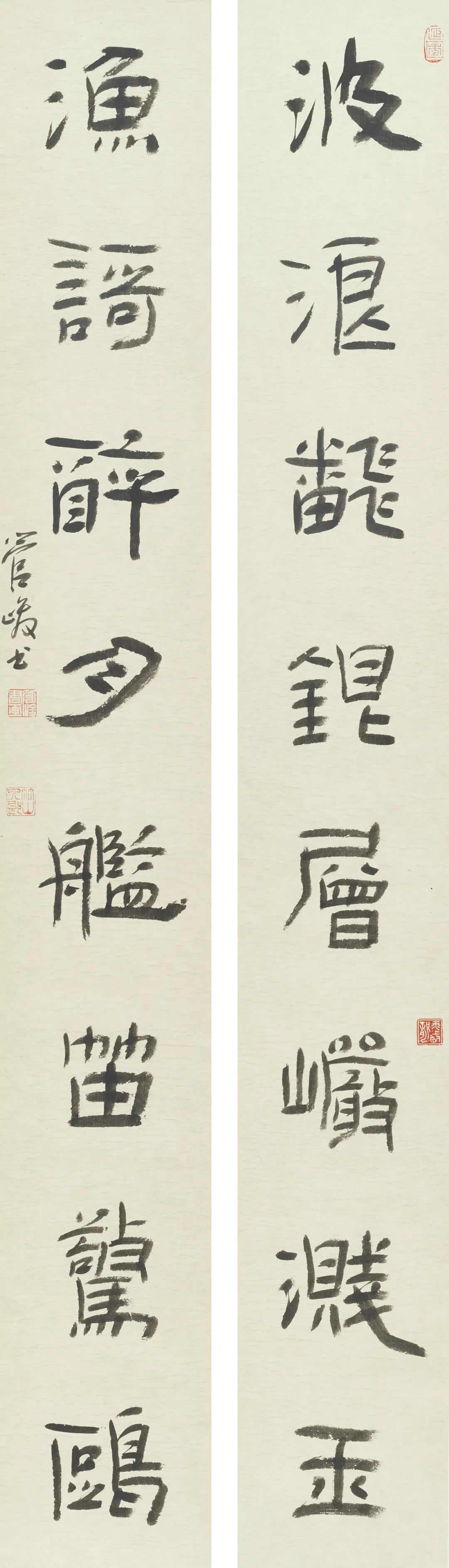

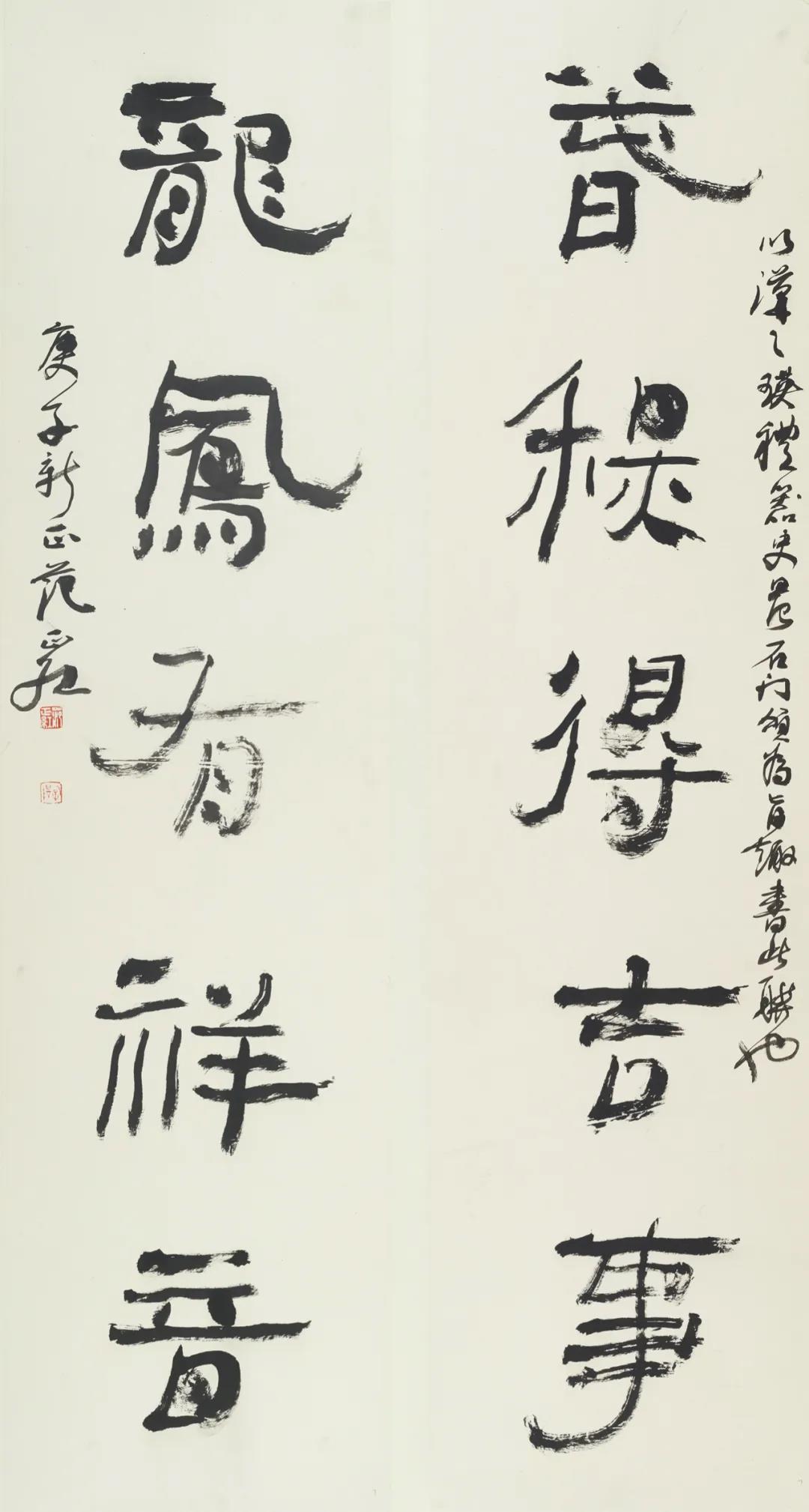

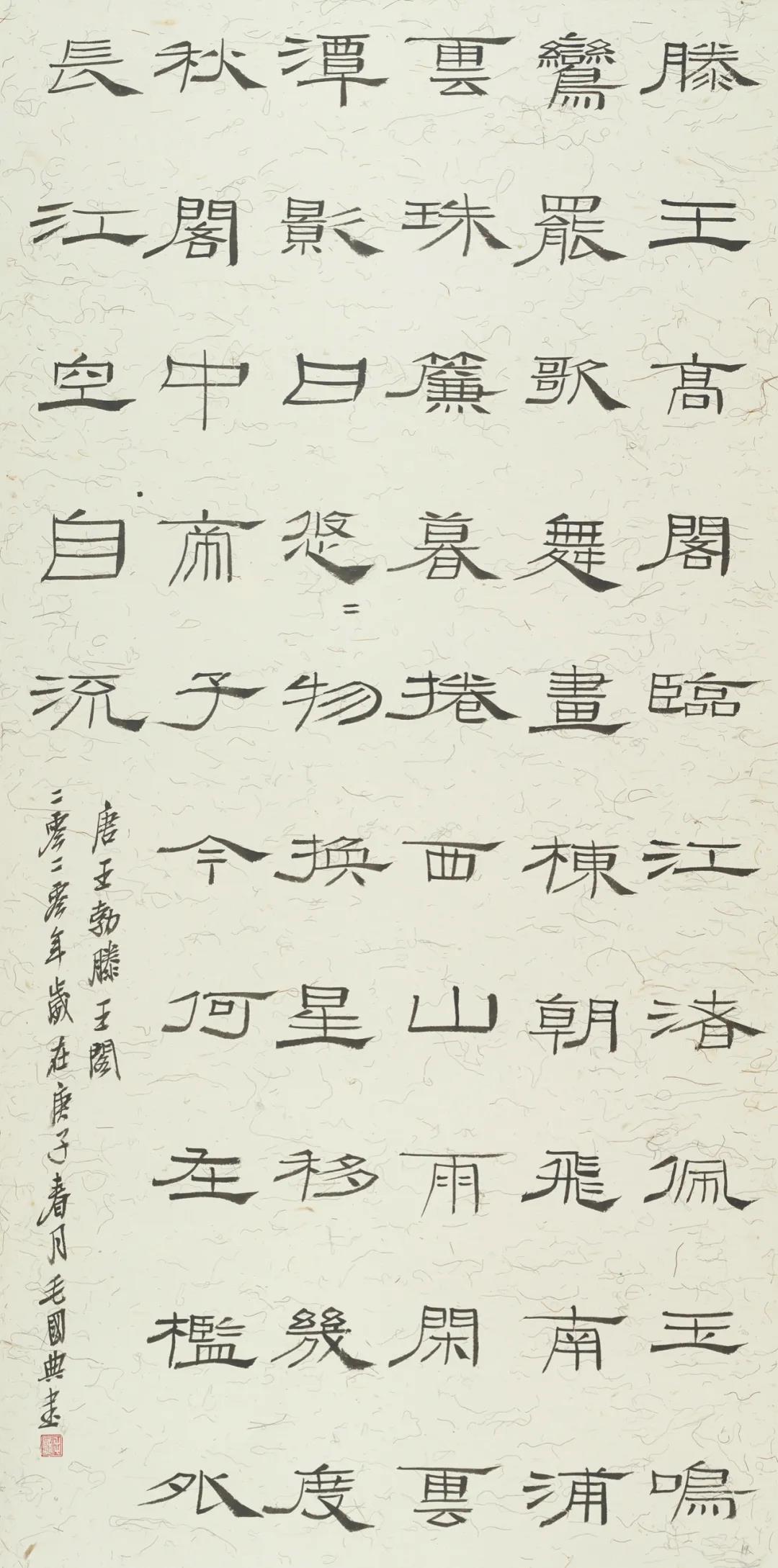

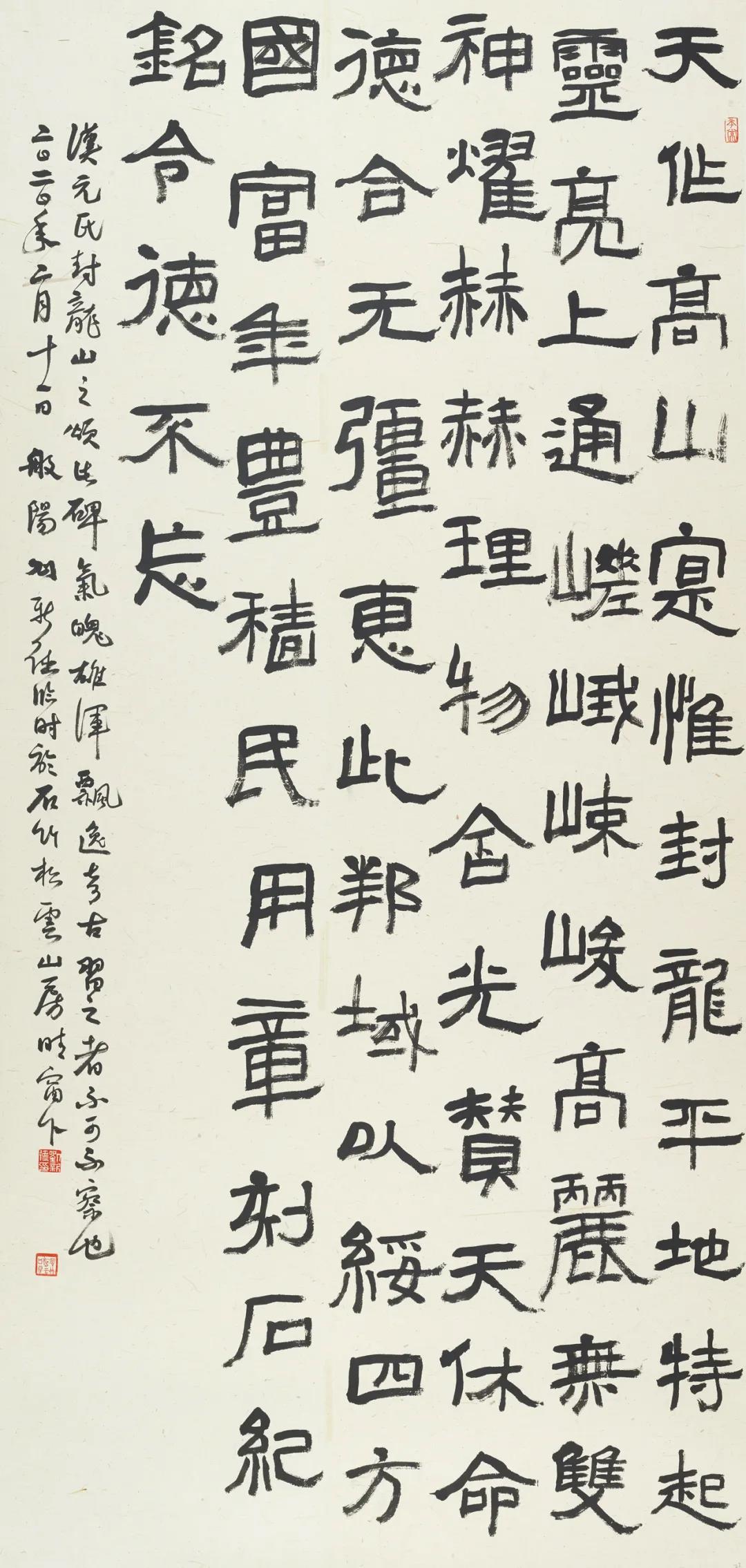

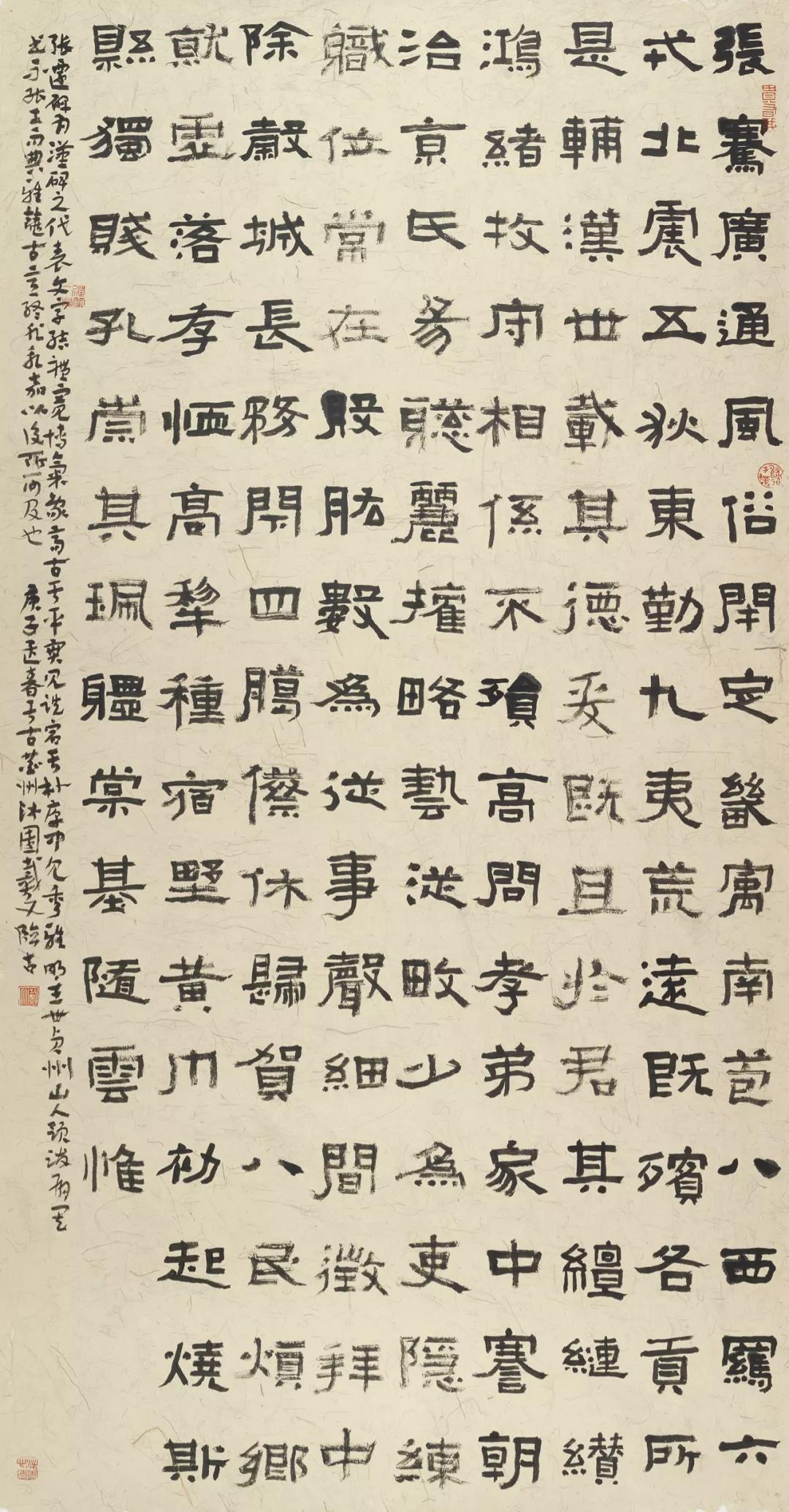

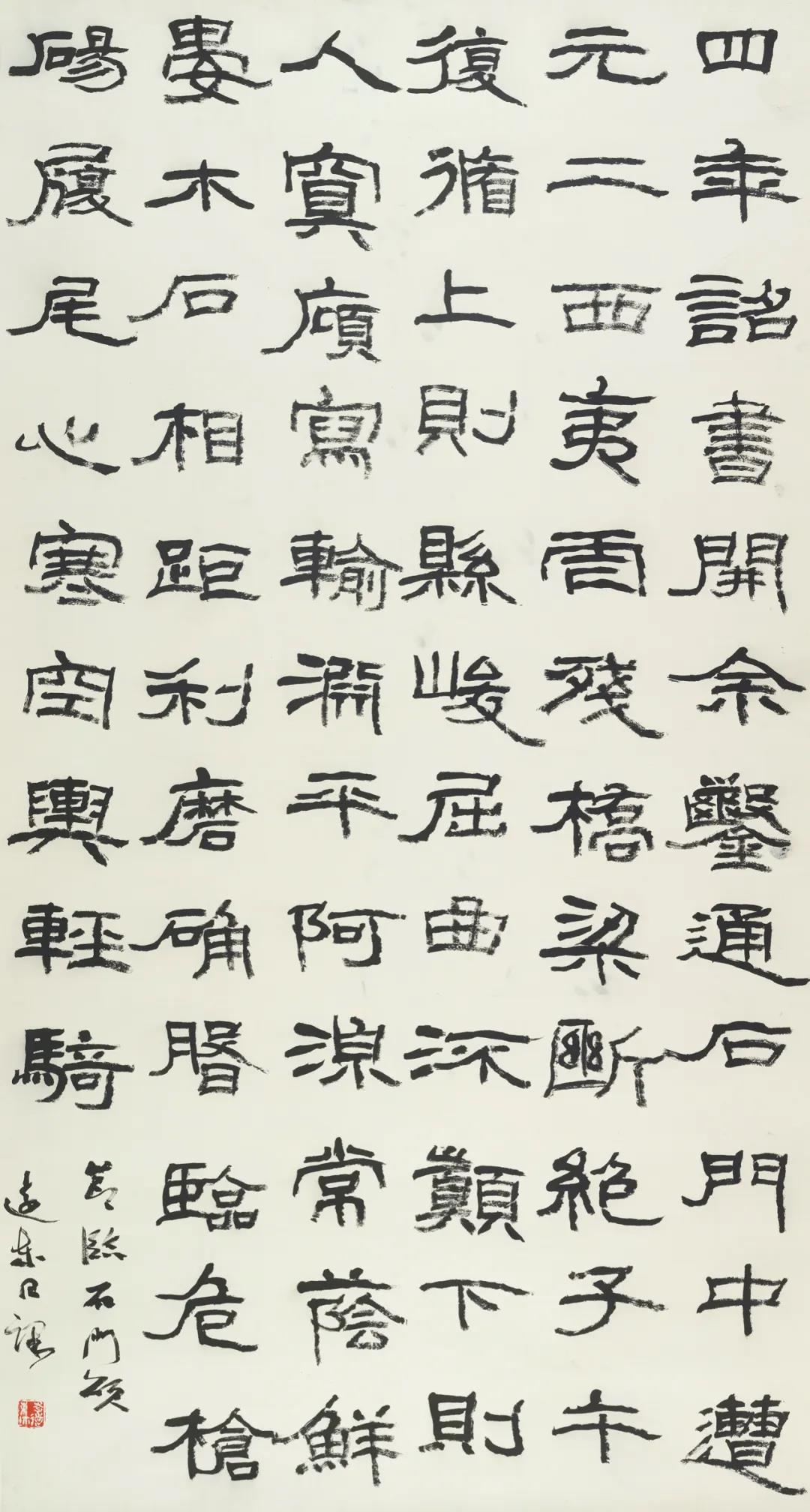

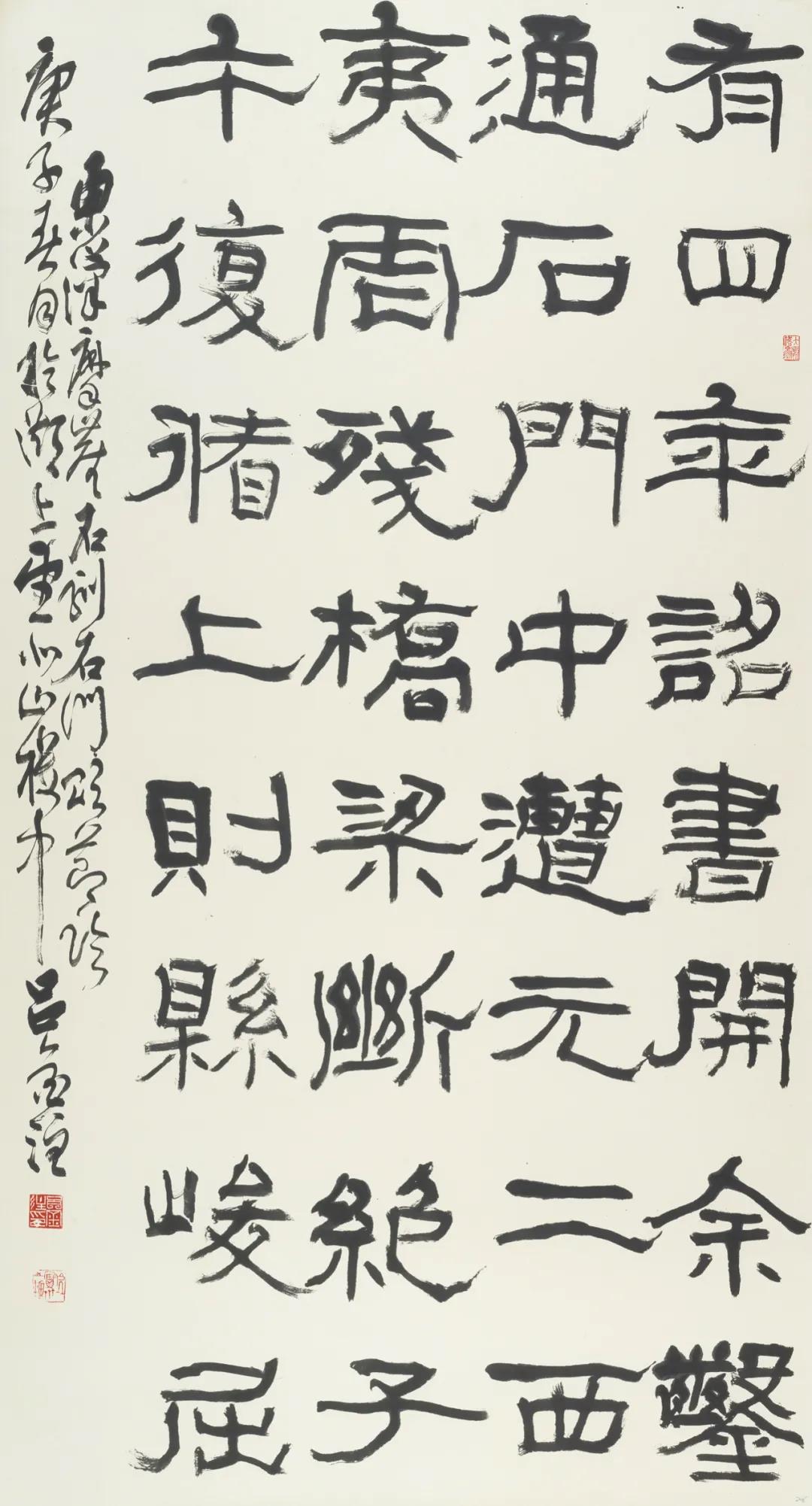

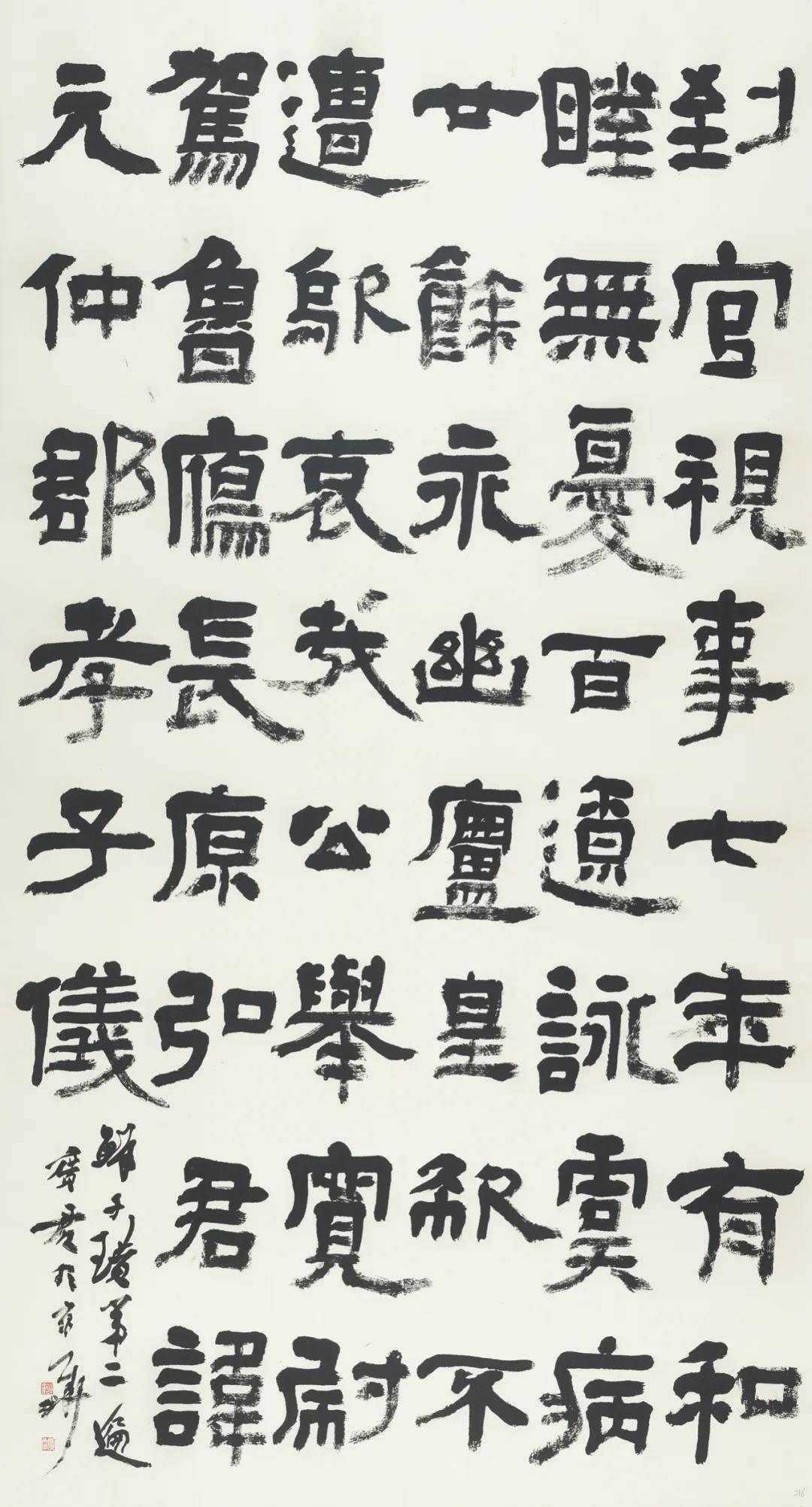

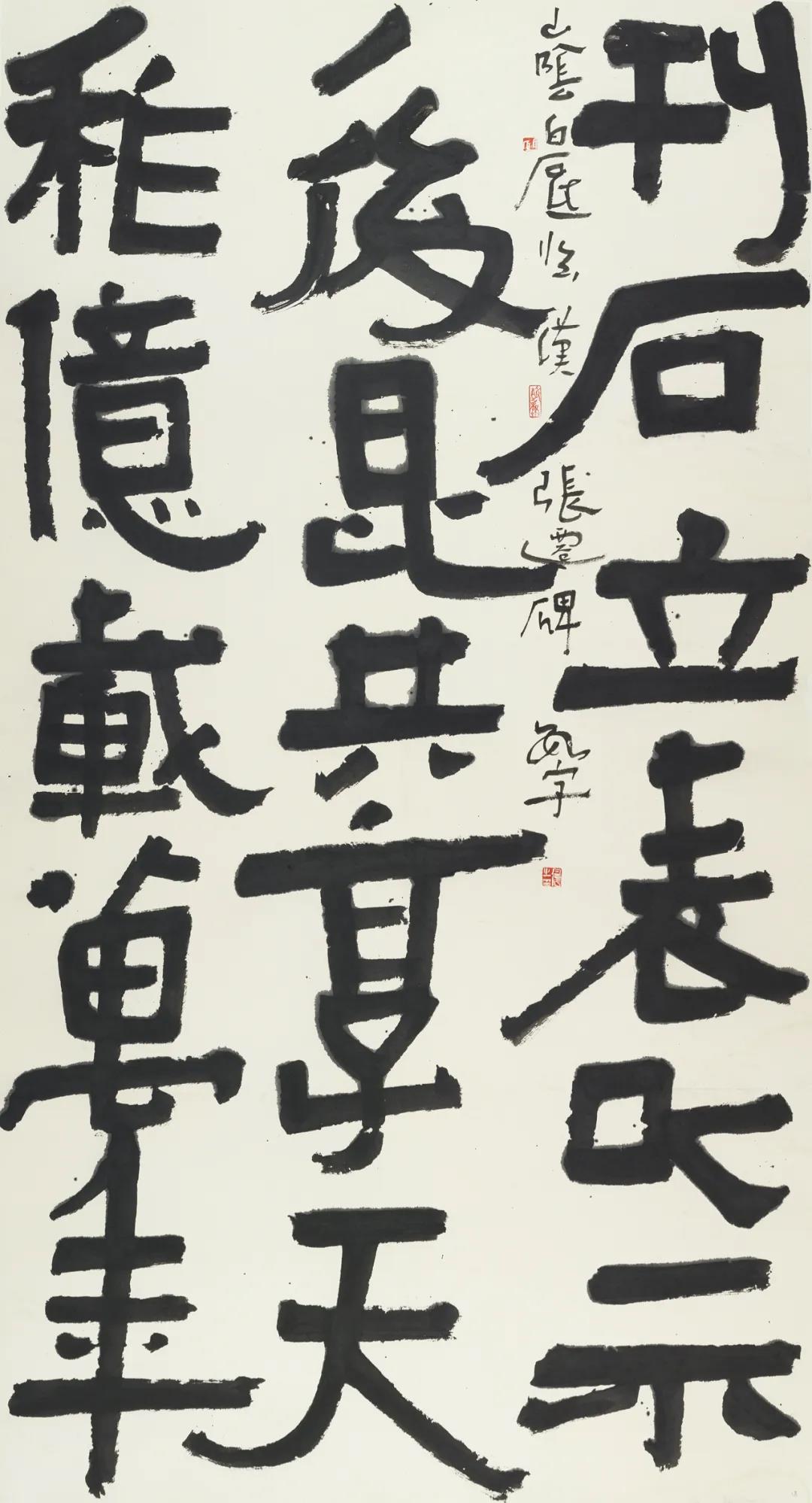

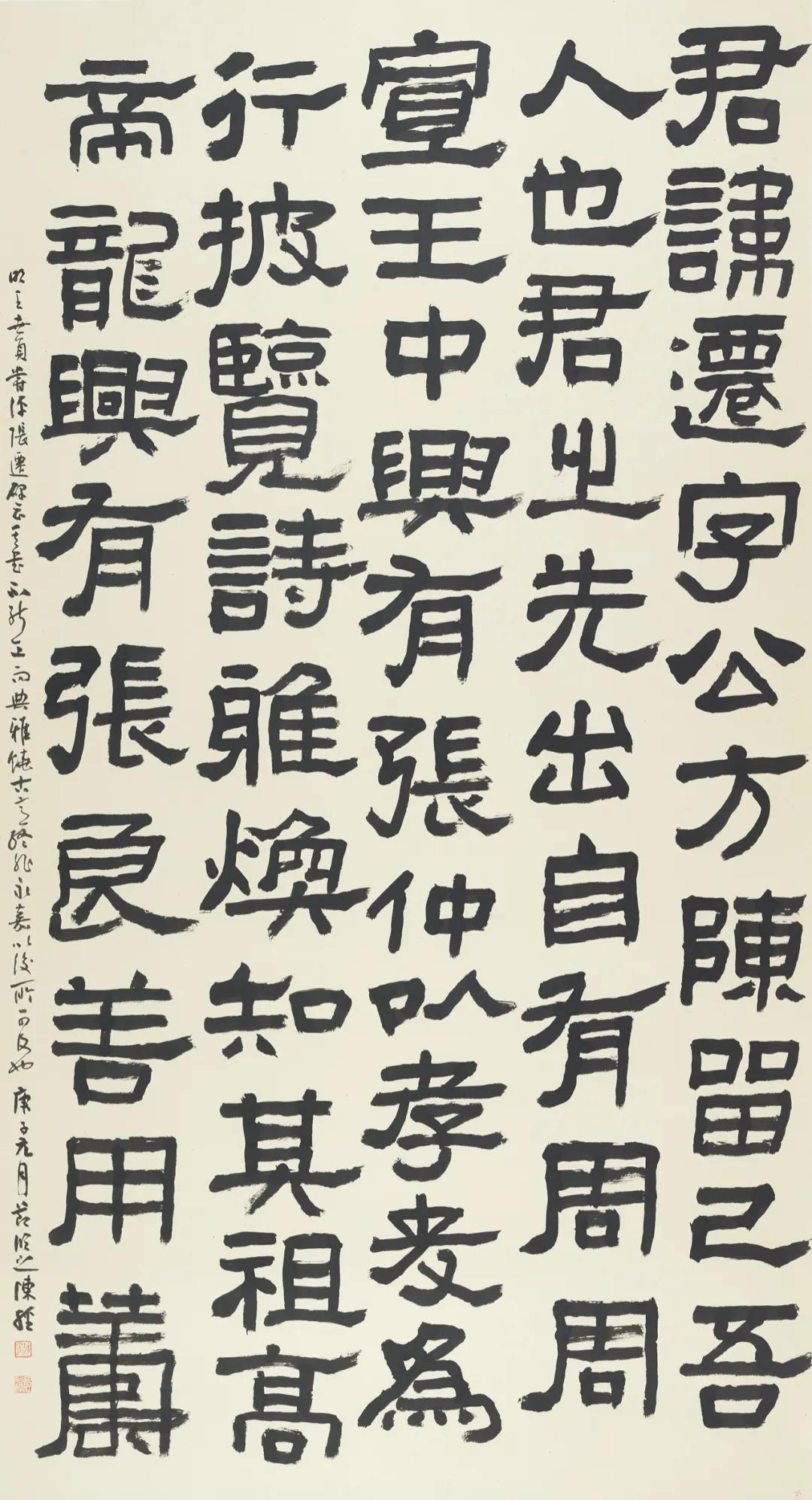

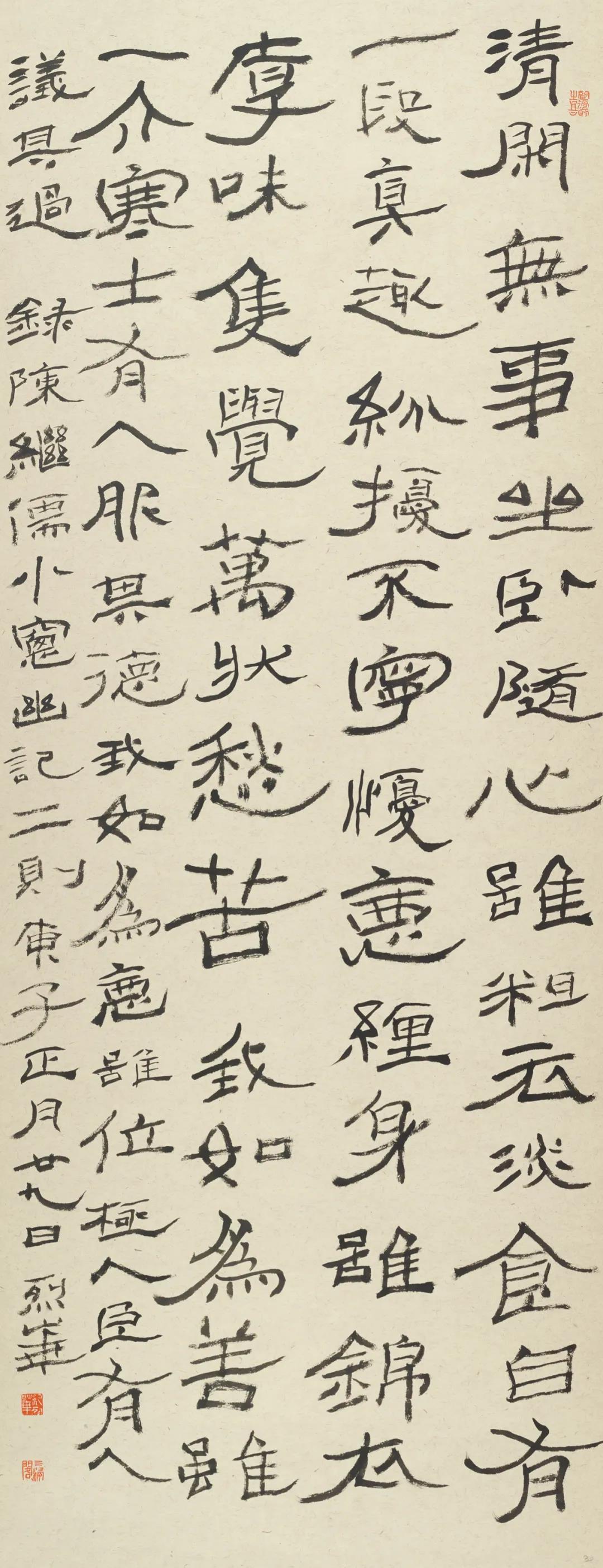

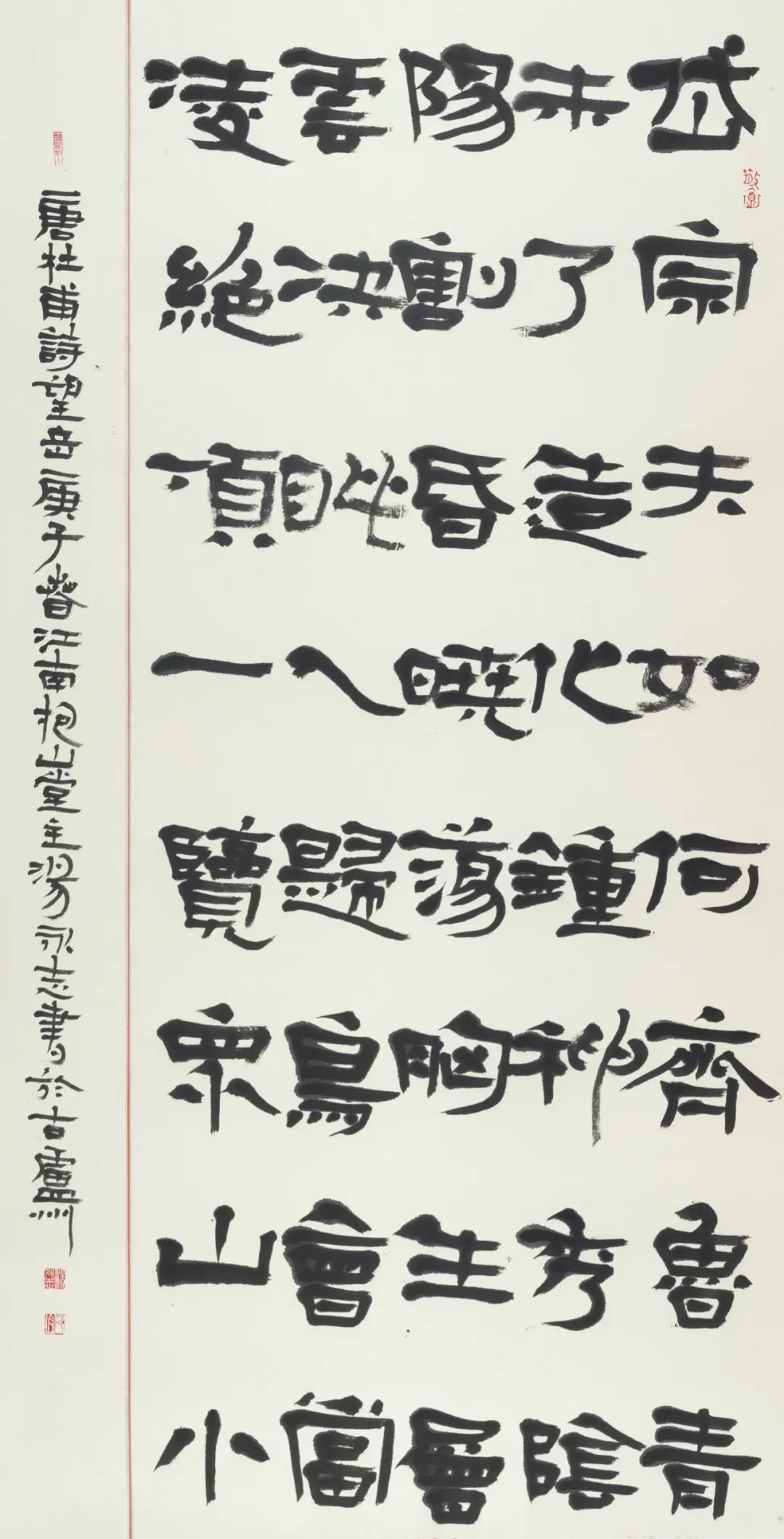

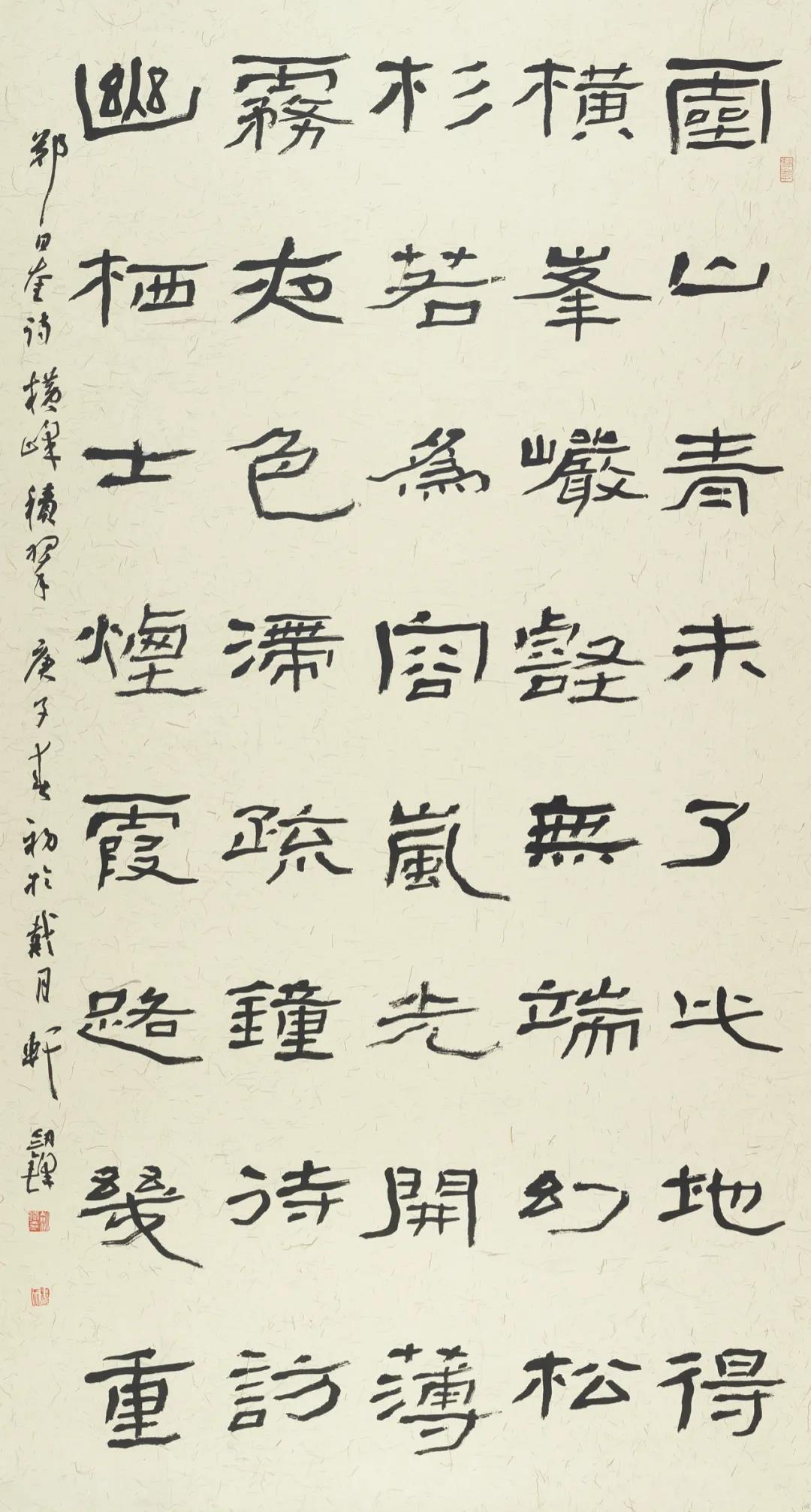

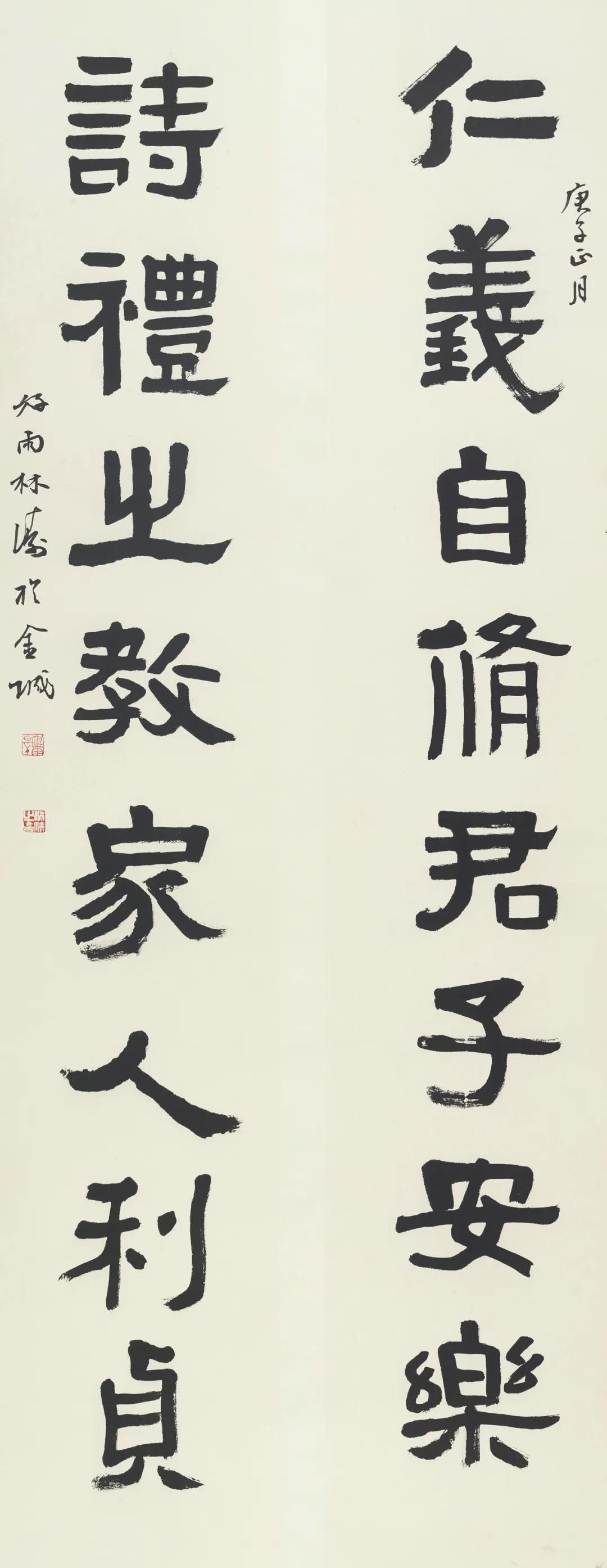

展览作品欣赏(三)

(排名以年龄为序)