天下壮观 | 2021.11.1中国国家画院美术馆·三国两晋南北朝刻石三十品新探

寄语

卢禹舜(中国国家画院院长)

“三国两晋南北朝刻石三十品新探”是一个有品质、重学术、讲格局、规模壮观、气势恢宏的研究展,是探索性强、想象力丰富的展事活动,对中国书法、中华优秀传统文化瑰宝的创造性转化、创新性发展有专业规范的指导意义。刻石原拓的展出,更超出了一般意义普及性的书法概念,其延深了书法艺术的精神高度和深刻思想内涵的传达,给新时代书法艺术创新作为核心价值取向注入了极大能量。书法艺术,民族魂魄,高天厚土,根深叶茂,底蕴深厚,四方八极,覆天载地。

缘于图像背景的社会和艺术

刻石书法研究与创作系列展之二

三国两晋南北朝刻石三十品新探

展览辑评

(按年龄排序)

三国两晋南北朝刻石三十品新探

李刚田

(西泠印社副社长)

最近中国书协在四川绵阳召开了一次“主题性书法展览学术研讨会”,就当代如何策划主题性书法展览,如何开展具有主题内容或主题学术指向的书法创作活动,深入进行了研讨。中书协近几年举办的主题性书法展览分为专业性主题与社会性主题两类,而国家画院书法篆刻研究所近两年策划举办的主题性书法展览则为纯专业性的。去年策划举办了以汉代刻石书法为主题的展览,列出数十品汉代刻石书法的代表作为研究取法对象。今年正在举办的是以书法史上魏晋南北朝这一时段石刻书法为研究与创作指向的展览,共列举出三十品代表作。策划这种带有学术指向的书法创作活动,表现出策展者的三个理念:一是倡导有思想深度、有学术意识的书法创作活动,以学术思想统摄与引领创作,而不仅仅局限在技法与形式的表现上。二是倡导当代书法创作要植根传统,要深入在历史遗存的书法精品中去感受与汲取,感受其中博大深邃的中华美学精神,并在形式与技法上对古代精品取法与借鉴。三是立足当代,以当代人的审美去研究取法古代经典,以时代精神去激活古典。植根传统并非步趋古人模式,而是要开出这个时代的花、结出这个时代的果,在植根传统的基础上,创作出有鲜活生命力的属于这个时代的精品力作。

在书法史上,魏晋南北朝是一个丰富而驳杂的时期,其中隶意将尽而未尽,楷法将成而未成,介乎成熟的汉隶与成熟的唐楷之间的“不成熟”时期。而正是这种“不成熟”,却不受某一种定式的限制,表现出极大的创造性与丰富性,也给后世留下了许多范式,在取法创作时提供了变化出新的较大可能性。把历史遗存的、静止的石刻书法转化为当代展览中的书法创作,如何把刀刻斧凿变化成笔情墨趣,如何把渊深的古典意味平添时代的表现力,赋以新的生命力,对当代书家是一种考量,不同的书家在技法语言与形式表现上有着不同的选择,使得这个展览表现出探索性与创造性,作品更加动人与丰富多彩。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

丛文俊

(吉林大学古籍研究所教授)

国家画院魏晋南北朝名碑观摩有感:善拓难得,可饱眼福。自宋始有石刻不可学之见,实则虑其刻工掩饰笔意,清人赏碑倡碑,尽耳目所闻所见,不再思及笔意,更有书法乃形学之说,是欲变乱传统之谬论也。启功有师笔师刀之辨,惜响应者寥寥。当代学碑,积数十年之探索及经验,所资镜鉴者亦多,虽难称高境,而新意、格致已陵猎前人。是知碑非不可学,而在于如何看、如何学。古碑陈迹,务必为我所用,別出新裁,前路正宽。是柔毫离刀不离气骨,取势离形不离精神。不拘泥,不浪作,思之图之,其功可期。丛文俊记。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

陈振濂

(中国文联副主席)

中国国家画院举办“三国两晋南北朝刻石三十品”是一个很有想象力的探索展,我觉得非常有意义。这样的一种有鲜明学术指向的、有具体专业范围规定的探索展览,它其实应该是书法在这个时代,经过40年改革开放繁荣昌盛之后的代表未来的新实践。当然,今后像这样的有特定学术方向的展览还可以设置很多有深度的课题。由研究机构以一种比较高端的学术姿态(而不是普及的姿态)来进行艰苦探索,有可能塑造出今后我们这个时代特定的书法标杆和当代书法的一个健全体格,是一个创新的时代体格。因为这一点,我会很关注这个展览,它会预示去除一些现在一般书法展览的“程式化”弊端,去除缺乏艺术想象力,重复抄袭,重复沿循的这样一种弊端,能够在更大程度上激发出每一个优秀艺术家的活力和创造力。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

曾来德

(中国国家画院原副院长)

中国书法史有两个传统,一个是帖学,一个是碑学。在相当长的历史进程中,帖学是正统的,而碑学在民间。新中国书法,又是帖学昌盛。发展到当代,碑学再一次从沉厚的历史中被重新发掘出来,在继清代余续的基础上进一步有所发展。

我们今天看到的古人书法,是经过千年流变之后的作品,尤其是石刻艺术。先是通过书写,之后经过刻工雕刻,再历经千年自然日晒雨淋的风化,又经过后来不断地敲打和拓印,其微妙的关系已经改变了很多。因此,我们今天看到的魏碑历史,是经过无数次改变之后人工与自然的美妙融合,它不是我们今天拿着笔就能达到的这种审美程度。因为时间和空间,年代感、色彩感甚至神秘感的遮蔽,包括那些弄乱的地方,人的火气、笔的火气、墨的火气,所有的火气全都退去和掩盖了。到今天我们再看的时候,它就显得很神秘。所以,当我们今天面对古人的时候,如果我们不能去掉这一层“伪因素”,我们只会高山仰止,觉得我们不如古人而就会产生自卑感。

今天我们在思考魏碑书法的时候,面临一个新的时代,既不能取而代之,也不能照抄古人,亦步亦趋,依样画葫芦。艺术的规律就是要创造,要超越,要体现和反映我们这个时代的审美。中国国家画院书法篆刻所今天推出的“三国两晋南北朝刻石三十品新探”展,即是这样一种尝试。其中包括:《上尊号》《受禅表》《孔羡碑》《谷朗碑》《禅国山碑》《天发神谶碑》《华芳墓志》《广武将军碑》《爨宝子碑》《好大王碑》《中岳嵩高灵庙碑》《爨龙颜碑》《姚伯多造像记》《始平公造像记》《魏灵藏造像记》《霍扬碑》《石门铭》《南石窟寺碑》《郑文公碑》《瘗鹤铭》《刁遵墓志》《李璧墓志》《张猛龙碑》《马鸣寺碑》《高贞碑》《曹望憘造像记》《张黑女墓志》《敬史君碑》《天柱山铭》《铁山石颂》等三十品碑刻拓片,以及当代著名书法家创作的碑学作品。旨在结合传统“品”的话语评论方式,力图重新发现和挖掘古代刻石书法的艺术美,策划“缘于图像背景的社会和艺术?刻石书法研究与创作系列展”,继2020年的系列展之一“汉隶十二品新探”之后,又推出系列展之二“三国两晋南北朝刻石书法三十品新探”,这是对古代石刻书法艺术遗产的又一次专题性的集中研究和展示。

为了达到预期效果,国家画院书法篆刻所与中国收藏家协会和北京市文物局合作,征集到了难得一见的碑刻原拓,并以此为母本进行研究和创作。最终选辑出研究文章近30余篇以及书法作品60余件,分别以“理论”“鉴碑”“创作”三个部分展开研讨,不啻为一次书法研究创作与观摩的高品质书学盛会,同时也开创了当代碑学研究与创作的一种新模式,这也是一次中国书法展览形式上的探索和创新,值得提倡。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

曾翔

(中国国家画院研究员)

书之双翼:碑和帖

碑和帖已不是什么新鲜的话题,清代以来有关碑学和帖学的分野与争论就不曾间断,在此提及,并无意于碑学与帖学的梳理和辩证。碑和帖作为两种不同的体系,共同构筑了中国书法数千年的璀璨,是书法两种不同的表述方式,均有所长,但无所谓优劣,更不可偏颇。

碑的点画是凿刻的,加上岁月的洗礼和风化的作用,中实饱满,刚健沉雄、朴茂凝重;帖是以毛笔和纸张书写的,强调起止,点画中截跳跃腾挪,一掠而过,灵动妩媚、酣畅遒劲。碑的字体多处于字体间的演化过渡阶段,这些字体尚处于蜕变之中,不甚成熟,没有那么多条条框框,体势生动活泼、散漫多姿,正如张宗祥《书学源流论》中所说:“结体奇肆而神态静默。”姿态活泼多变的同时还多字体间的杂糅,如隶书杂糅篆书遗意,楷书兼有隶书意味,旧字体特征的遗留除了带给碑学书法奇肆的结体之外,更增添了几分古朴之气。帖于“二王”父子确立典范以来,体势较为完备,虽也能婉转流畅、纵横挥洒,但体势的变化终不是其所长。帖学之长在于笔势和节奏,在观赏帖学作品时观者的目光总会不自觉地跟着笔势的指向展开,在体会音乐般节奏的同时,也感到了时序的进展,所以有人说帖长于抒情,适于时间性的表现。与之相比,碑则更长于体势的展开,碑的点画之间缺少笔势的连贯性,没有帖的起承转合,点画起止处也没有提按顿挫、逆入回收的讲究,“行于所当行,止于不得不止”,正由于减少了起收笔的限制,点画的势就特别长,向两端舒展延伸,这样的笔法就产生了相应开阔的体势。这种横向开阔的体势反过来又阻断了上下纵向的连绵,笔势的连贯性在碑的书写中大大削弱,而碑奇肆多变的体势却得到了充分的发挥,缺少笔势呼应的字间关系,只有通过体势的欹侧来调整,使上下左右字在缺少笔势连贯的情况下,产生呼应和顾盼关系,碑的空间性就得到了极大的发挥。

书法本无碑与帖的分野,只是作为两种不同的体系客观地存在着,清之前并未有人对书法进行碑和帖的区分,或许因为魏晋之后人们把注意力都集中到了由“二王”父子确立的行草典范,碑版也逐渐被遗忘,而碑学和帖学于清代的提出及其分野和帖学的衰微不无关系。行草自魏晋成熟以来,历经唐代的发展,宋代的“意造”,元代的复古和明代的狂狷,至清初赵董书风的笼罩,渐趋衰败,毫无生机。在此“穷困潦倒”之时,金石考据学的兴起,将人们的目光引向了金石碑刻。金石碑版书法苍茫浑厚的金石气,真率朴拙、奇肆散漫的体势,生动活泼、丰富多变的章法组合,与清初一味光洁流滑、纤巧萎靡、规整板刻,匍匐于赵董脚下的书风对比鲜明。清人开始有了革新的愿望,唐碑首先成为取法的对象,以唐碑之骨气济帖学之疲软,又因其与刻帖接近,易于入手故。后又认识到唐碑由篆隶蜕变而来,遂上溯秦汉。尔后,魏晋南北朝墓志造像也逐渐成为清人开拓创新的源泉。清人对于碑的学习,初仅得其形似和表象,至邓石如出这种状况大有改观,他的书法从印入,于篆刻中深刻体悟到金石的味道,并以一管羊毫笔逆锋行笔践行之,如“有物以拒”,创造出凝涩苍茫、浑厚朴拙的笔法,至此清人才真正地找了写碑的方法。在阮元提出南北书派分野并将北碑和南帖相提并论的基础上,康有为在《广艺舟双楫》中提出尊魏卑唐的主张,大唱北碑,并为之摇旗呐喊,“迄于咸、同,碑学大播,三尺之僮,十室之社,莫不口北碑、写魏体,盖俗尚成矣”。从此碑学取代千余年的帖学传统,成为书坛主流。

碑学风行后,人们也逐渐认识到纯学碑的弊病,或生硬,或草率,或荒蛮,或支离……没有帖的调和,不免失于温雅与醇和。大唱北碑的康有为于晚年也清楚地认识到了这一点,所以他在作品的题跋中感慨道:“自宋以来,千年皆帖学,至近百年,始讲北碑……千年以来,未有集北碑南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉,鄙人不敏,谬欲兼之。”从中可以看出康有为晚年希冀融碑帖于一体,终因“不敏”而未能达到。康南海“集北碑南帖之成”的夙愿,至沈曾植出才得以实现。沈寐叟早年精于帖,出入于黄、欧、米三家之间。晚年由帖入碑,又旁涉简牍、漆书、石经等,“熔南北书流为一冶”,既有帖之温雅灵动,又不失碑之浑朴生拙。由于能兼收并蓄,融会贯通,所以表现手法也异常丰富,“异体同势,古今杂形”,更是前无古人。后之于右任、黄宾虹、林散之等书家的成功莫不得力于碑帖融合之功。

关于碑与帖的融合,大致可分为三类,一类是以碑为基本面目,行笔间加入帖之韵律和节奏,沉雄朴茂中透出婉转灵动,以沈曾植为代表;一类是融碑于帖,就是以碑丰实厚重的用笔运行草之体,这样的方法更好地体现了“融合”的含义,因为以行草为体,只是在点画的内涵上融入了碑的元素,碑的特质更加隐晦,以黄宾虹和林散之为代表。另一类是你中有我,我中有你,分不清哪里用碑哪里用帖,真正做到了融会贯通,达到了“化”的境界,以于右任为代表。

碑和帖作为书法的两个不同体系,各有所长,如阮元所说:“南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍;北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。短笺长卷意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其盛。”所以我常将碑和帖比之为书之两翼,缺一只翅膀就掌握不了方向,容易迷失,也指定是飞不起来的。或许这个比喻不甚恰当,因为在生物界两翼的大小、形状和分量要几乎等同才算得上健全,而书之两翼碑和帖结合的比重不一定要等同,可以有所侧重,但不可偏无。

书法作为一门艺术,已从读的文本转变为看的图式,成为纯视觉欣赏的造型艺术,书法的本体就是形式构成,注重形式构成显然已经成为当今书法发展和创新的可能。所谓形式构成无非就是强化和追求点画的粗细方圆、结体的正侧大小、章法的疏密虚实、墨色的枯湿浓淡以及空间、节奏等各种对比关系。碑与帖几乎涵盖了所有形式构成中的各种对比元素,有了碑与帖的积累,就具备了形式构成的坚实基础,强化各种对比关系,想必也不是什么难事。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

陆明君

(中国艺术研究院研究员)

三国两晋南北朝石刻书法是中国书法史上绚烂的篇章,而晚清碑学以前,这些石刻却一直孤寂于荒野或山崖,少有关注者,碑学以来才渐为人们所激赏,成为书学者追摹的对象。这些石刻数量众多、风格各异,为书学者提供了广阔的取法空间。而这些石刻文字遗迹,与传统帖学书法有着悬殊的差异:帖学书法是传统文人的笔墨之迹,多充盈着书卷气息,风流蕴藉,占据着古代书法的道统地位;而魏晋南北朝石刻文字,多出于古代民间书手或工匠,碑学以前是被拒之于传统书法之外的。晚清及民国以来,尤其是当代书家,虽然普遍走向了碑帖兼融的取法之路,对魏晋南北朝石刻书法表现出极大的热情,但对这些民间书刻的“穷乡儿女造像”文字等,尽管能感知其古质奇趣、新理异态,而究竟妙在何处,多存在理解上的困惑或取法上的茫然,甚至有学者也不断质疑这些古代民间书法的艺术价值。坦率地说,当代书家对魏晋南北朝石刻文字的源流、风格形成的相关因素、审美内涵等普遍缺乏认识,尚较肤浅,制约与影响着人们书法取法的深入开掘,亟须从艺术与学术两个层面去追寻与弥补。

中国国家画院书法篆刻所正是基于以上现实情况,高屋建瓴地策划了“三国两晋南北朝刻石书法三十品新探”这一刻石书法研究与创作展。这个活动与当下其他的书法展览在主旨、形式、价值及意义等方面皆有所不同,以一种全新的思维方式与视角审视古代书法遗存,并进行群体性的艺术与学术互动。一是立足于当代书法创作与审美,甄选三国两晋南北朝时期的石刻书法代表作品,并以“品”的方式呈现。此处之“品”既是种类,又包涵了“品评”“品藻”之意,是一种传统的话语批评方式,充分体现出了策划者的艺术及学术维度。二是在确立“三十品”的框架下,组织相关擅长的书家,进行临摹或创作,反映了当代书家的个性化理解与各自的艺术表现特点,将促进交流互鉴。三是组织书家及书法理论家或学者对“三十品”进行书法源流及审美探讨与解读,开掘其内涵,拓展书家的认识视野。四是这个活动在“理论”“鉴碑”“创作”三个方面同时观照,做到了“三个结合”,即古代石刻书法拓本展示与当代书家临创作品展示的结合;“三十品”古代名贤的集评与当代书家及学者的新的考鉴及审美评述的结合;艺术与学术的结合。这个活动无疑是近年来书法创作研究与古代作品相对接而深化取法价值的成功尝试,并具有范式意义。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

魏广君

(中国国家画院书法篆刻所所长)

碑刻书法的研究

——笔法新境·谱系建构

从中国古代书法的历史进程观察,是围绕审美意蕴的深入表现,大致经历了以书求书,书从书出,书外求书三阶段。其内在驱动力都源于“古意”,即表达性需求。这种“表达性”常被文人表述为“古”、“雅”、“质朴”、“浑厚”。当代书法艺术在审美意蕴统摄下,经历了对传统技法和观念的重新审读,在创作意识和成果上的巨大进步,是我们的创作已经不是单纯的对“碑学”“帖学”的取用,也意味着书法艺术的审美目光在逻辑上将有可能进一步的走向泛视觉文化领域。

书法之在当代的“新变”,导源于文化态度,以及缘之所引发的一系列的比如与书法创作相关的笔法、字法、篇章布白和风格样式等问题。现实中的书法被嫁接在一个多元的文化语境之中,对之的品鉴和解释也呈现出一种多元化的境况,公说公有理,婆说婆有理,书法在此是不能获得“解释”的,没有解释,尤其是没有体系性的解释,久而久之,即使不淡出人们的视野,也会讨厌说这个话题了。如此,书法的某种基本真实在“此”缺席,而缺乏“真实”形象的书法,完全可以脱离“什么”传统与现代,脱离笔法与字法形成了一种利用笔、墨、纸的物理状态而形成抽象的图像,一种书法之“外物”。站在传统书法的角度来看,书法史上出现过的所有风格,当代人均着手尝试,这是前所未有的,是我们局部性的按照一种谱系化的必由之路的推演,将片段化的解读视为传统的全部,暗藏着审美价值范畴体系的混乱,而书法实践层面的功利化,又反过来加剧了对审美价值范畴体系的遗忘,二者的循环,使之处在一种价值观念分解不清的状况,之所以如此,是因为我们缺乏一个以“品”所构筑之体系的建立。

任何一门艺术之所以区别于其他艺术门类,必有其不可替代的艺术语言,这种特定的艺术语言使该艺术门类得以成立。书法形式语言本身即是书法审美所在,即所谓“意以象尽”。尽管书法有字法、笔法,有类似绘画之构图等,但使之真正区别于其他的最核心的标志,是“笔法”。对于“笔法”的着力探索与分析,可以指示出书法艺术本体语言进入现代艺术语言研究系统最重要的“点”。因此,探讨现代文化之中的书法艺术语言,就必须研究自上古而来的中国碑刻文字艺术,此为根本着眼点,将重点放在对文人书法史上出现过的碑刻书法创作风格、结构分析上。

构架“当代中国书品”的价值判断体系,确立当代书法艺术创作应有的美学品质。

当代书法艺术创作与批评的关键症结在于审美价值范畴体系是否得到了全面而准确的总结和梳理。与其说这是一个具体的书学品评问题,不如说更是一个关系到中国艺术精神的美学普遍原理。中国书法艺术的品评,从建立初始,就与绘画乃至文学分享着相似甚至相同的概念和术语。从诸多艺术门类的理论成熟度来看,诗论当然占据着优先地位,远早于书论、画论而最为完备和成熟。因此,中国古代诗论所总结出的最典型、最深刻的美学标准完全可移用于书法艺术品评,并为书法创作提供一个具有指导意义的美学架构。当然,这种美学架构必须充分结合书法艺术的本体语言。这将彻底打破传统书法理论以“帖学”和“碑学”两截划分的研究模式,以及基于此所划分的断裂式的当下理论研究模式,为日后的理论研究提供一个全景式的历史与当代视野。

2004年前后,中国画研究院(中国国家画院)的重大项目《当代中国画品》展览与图书出版项目,结合了中国传统文艺品评的普遍原则与中国画艺术的具体特性,以“六品”的体例划分而成,曾在中国画领域引起比较强烈的反响。今天我们又依唐代司空图《二十四诗品》的二十四种审美品格,结合当代书法艺术实践的“样式实在”,以意象和意境对各种品格作出隐喻和通感式的描述,虽用语言却有着不落言荃的“心印”特点。将此二十四种审美品格进一步概括为四种审美类型,以划分古今书法之追求的美学范畴,展现它们所蕴涵的当代人文精神。这四种审美类型是:一、“契于原型的古雅之美”,二、“精金美玉的雕琢之美”,三、“荒原野山的发抒之美”,四、“奇诡奥赜的抽象之美”。上述四类审美类型已经囊括了书法风格追求的大要,包含且又超越了单纯的传统文人书法审美。在此框架之下,创作者或根据自身的美学追求,或顺应特定的质料属性进行深入的研究,务求淬炼到极致。

只有在构架“当代中国印品”的价值判断体系完善之后,或者说在这个价值判断体系的构架过程之中,当代书法发展的方向性问题就会自动跳出来,给我们以指示。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

徐清

(北京市文物公司庆云堂碑帖门市部原经理)

这次展览中的碑帖展品大部分是由北京市文物交流中心提供的,展出了大约80多件套,涉及三国两晋南北朝时期的碑刻将近60多种。

因为到清中期之后,书家、学者才开始普遍重视到汉魏碑的艺术性,所以三国两晋南北朝时期的碑刻在清朝之前的拓本流传下来的比较有限。此外,还有大量这一时期的碑刻是清中期以后才陆续被发现的,因此,旧拓本的捶拓的时间大多是在清乾隆至民国期间。这次提供的展品尽量挑选了捶拓精良,字口清晰的版本,较晚出土的碑刻也尽量选择了接近初拓的版本,以尽量反映出石刻书法真实的风貌,配合画院的艺术研究活动。比如赵世骏旧藏的北魏《刁遵墓志》初拓本、北魏《高贞碑》嘉道间拓本等等,其中有一件魏《正始石经》拓本,两轴一套,是《善本碑帖录》中记录到的三套“最大块《正始石经》残石拓本”最完整初拓本之一,是许光宇收藏的一套,有徐光宇钤印,和马衡的大段题跋,非常珍贵。另外,我注意到,展品中还汇集了少量来自民间的碑帖展品,比如著名的《好大王碑》整纸拓本,拓本有5米多高,展开后效果十分震撼,是难得一见的。再者,展品中有几件是在清朝之前就很有名气的碑刻,北京市文物交流中心提供了非常好的拓本,比如北魏时期的《张猛龙碑》明拓本、南朝的《瘗鹤铭》清初拓本以及三国时的《天发神谶碑》等,都是难得一见的、比较珍惜的版本。这次展览的品种规模之大、版本水平之精在北方地区应该算是不常见的。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

李晨

(北京市文物交流中心主任)

记者:

李主任您好,中国国家画院举办的《三国两晋南北朝刻石三十品新探》展,北京文物交流中心作为协办单位提供了其中的碑帖部分展品,您作为北京文物交流中心主任,出于哪些考虑参与此次展览,您觉得这个展览对大众对社会有哪些意义?

李晨:

由北京市文物交流中心提供碑帖展品,参与国家画院的这次展览,是协助国家的学术研究机构进行文化艺术研究活动,双方合作融洽。

北京市文物交流中心的库存中有一定数量的碑帖文物,其中不乏善本。当年秦公先生是碑帖鉴定界专家。他在任期间主持原北京市文物公司的文物收购工作倾注了大量的心血。他对于碑帖方面的关注和研究,应该说起了很大的推动作用。这些碑帖的汇聚离不开包括秦公先生这样的老一辈文物工作者的辛勤耕耘。

北京市文物交流中心珍视这些由几代人经过长期的积淀保存下来的文物资源,目前正在逐步开发,合理利用,努力投身于社会公益工作。尝试与国内学术单位进行文化交流研究活动,是让物活起来,促进和增强文化自信的具体行动,对于北京市文物交流中心来说,是实现本单位的社会公益职能的途径之一,是一个有益的、良好的开端。

记者:

北京文物交流中心在这次展览中选择展品的标准有哪些?能否介绍一下这些展品的基本情况?

李晨:

北京市文物交流中心根据国家画院这次展览的宗旨要求,挑选出相关时期碑刻的拓本93件套,为这次展览中全面展示我国三国两晋南北朝时期的碑刻书法艺术提供了必要的实物资料。

在拓本选择上,一是,侧重版本质量,选择拓本时间相对较早、捶拓效果较精美的版本,能较好地反映碑刻书法的面貌。二是,一些较重要的碑刻同时提供了剪裱本和整纸本。这样既可以使观众清晰的观察到碑刻的细节,又能从整体角度看到碑刻的完整气象,使观众对其有较全面的感受和体会。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

肖文飞

(中国艺术研究院书法院学术部主任)

篆隶笔意

——误读中的升华

谢赫的“六法”,在后人的误读中被不断增加新的内涵而升华,最终成为评判中国画的最重要准则。

关于“篆隶笔意”,同样存在后人的误读。

时至今日,因为大量出土的新材料,我们可以很清楚地看到,秦汉篆隶其实存在两套系统:碑刻中的秦汉篆隶和简牍中的秦汉篆隶。

碑刻中的秦汉篆隶大多以迟涩厚重为主,而简牍中的秦汉篆隶,则以简洁流便为主。

那么,哪一种才是秦汉篆隶的真相?

细究起来,这其实是秦汉篆隶是以刀表现还是以笔表现的差异。

有经验的人都知道,刀在粗糙不平的石面上凿刻,且字径较大,必然不能一次性从头刻到尾,而是要不断调整到的角度,节节发力,才能刻出一根完整的线条;而在简牍上书写,相对光洁,且字径较小,可以一次发力完成一根线条的书写。

但相对于后世的纸张,简牍又是粗糙的,摩擦阻力相对要大,因而线条还能留得住。

清末民初以前的人,无缘看到后世出土的简牍墨迹书法,因而也就无法看到秦汉篆隶笔的表现形式,他们对秦汉篆隶的认知更多建立在以刀表现的碑刻上,这不能不说是一种误读,或者说,至少是片面的。

篆隶笔意,一方面表现在与后世楷行草起笔形态的差异上,更本质的,是刀在石上游走时节节发力,而导致线条微微的律动、曲意和中实,而碑刻在大自然中的风蚀剥化更增强了这种效果,从而在“书卷气”之外,又增加了书法的另一种审美趣味——“金石气”。

历史上,从来就是刀笔相师,而到了清代碑学,更多的是以笔师刀,借助工具材料的改进——羊毫和生宣,用毛笔模仿刀刻的感觉,从而促进了不同于帖学笔法的碑学笔法的产生。

通过毛笔的正常书写,去体现金石趣味,这是清代碑学运动中邓石如们的

开创之功,他们的伟大也在于此。

对三国两晋南北朝刻石书法的学习,同样应作如是观。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

薛龙春

(浙江大学艺术与考古学院教授)

北朝刻经

山东地区的北朝刻经常常字大逾尺,像洪顶山的“大空王佛”单字高达五米。这些字到底是如何书写的?一直言人人殊。康有为在谈论榜书时曾说:字过数尺,非笔所能书。如果拓至寻丈,身手所不能为,有人说是用扫帚写的,他觉得不如聚米双钩之易而美观。也就是说,他认为这些刻经大字有可能根本就不曾经过书丹,而是双钩字形之后直接刊刻。

在这些摩崖刻经中,有一些字只凿出了点画的轮廓,而未及剜刻,是时间匆忙还是为了省却工时今天已不可知,但其中一些现象值得重视。比如这些轮廓并非通常意义上的字形边缘线的双钩,而是双钩点画的边缘线,且点画是按照书写顺序叠压的。有些字如洪顶山的“大空王佛”,虽经剜刻,却也保留了点画叠压的趣味,可以清晰看出前后顺序,与起笔形象。如果这些经文先经书丹,则不识字的刻工必不能辨别书写的顺序,而只能根据书丹凿出字形的外轮廓,更不可能在刊刻时保留笔画叠压的前后关系。如同康有为所推测的,这些摩崖刻经大字有可能只用墨笔、粉笔以双钩的方式标识字形后即行施工刊刻。如此说来,它们就只有结构的趣味,而难有用笔可言。

至于康有为将北朝碑刻分为方笔与圆笔的系统,则可能出于臆测。铁山、葛山以及泰山经石峪的刻经,结构与敦煌石室的六朝人写经多有近似,但点画起讫浑沦,这或与匠人的刻凿工艺有关,或是摩崖久经风雨画边剥蚀的缘故。这一点前人早已提出质疑,并认为《阁帖》混沦被认为是帖学大坏,刻经的混沦如何就成了特色?

这里对于北朝刻经是否经过书丹、圆笔是否出于有意图的创造的分析,自无妨于我们将之作为学习的范本,所谓道在瓦甓,“夏云奇峰”都能给书家以启发,更不必说这些经文。但我们同时必须也应该明了,要将这种取法理论化,或将北朝刻经塑造成经典,并非易事。书法研究的混乱,很多时候正是将做与说混为一谈。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

梁培先

(南京师范大学副教授)

由“三十品”开谈

由中国国家画院主办的“三国两晋南北朝刻石三十品新探”展即将于2021年11月1日开幕,届时人们将观赏到从三国的《上尊号碑》到北齐的《铁山石颂》——这近三百年间三十件重要碑刻的早期拓本的首次公开展示,以及参与一系列的研讨、观摩、展览活动等等。这是去年国家画院首次主办的“汉隶十二品新探”系列活动的“接力跑”——“黑老虎”们分时段的“聚会”,体现出新的学术语境之下、人们对于中国碑刻文化的新的思考维度和深度。

在新的学术语境中,人们应该怎样地看待这些“黑老虎”?这是两次活动提出的最富有意义的问题,尤以此次活动最为强烈,因为,三国两晋南北朝恰恰是中国碑刻最为集中的爆发期。

按照巫鸿先生《中国古代艺术与建筑中的‘纪念碑’性》中提出的“从模仿到综合”的理路推衍,从远古玉器到商周青铜器再到秦汉以降的画像石、碑刻兴起,早期中国艺术的载体、场景、表达方式以及物件的功能指向等等固然一直在变化,但是后者的每一次新变都蕴含对前者艺术语言、表现手法的模仿,从模仿出发,在适应新的载体、场景、功能指向等等现实需要的情况下、实现新的综合——这一从历史深处寻找火种、重新点燃火焰,让文明之火澎湃沸腾的理路,在中国艺术史中曾经不停地上演。这具体体现在:商周青铜器的器形、纹饰制作手法和图形意义所指等等相当部分承袭于远古的高端玉器;而画像石、碑刻的图形展示方式、制作手法等等一定程度上也可以理解为对远古玉器、青铜器的模仿和综合。这是一条不断的脐带,绵绵瓜瓞的中华书法文脉由此一路走来、一路升华。

因此,此次的展览和相关学术活动,是建立在碑帖鉴定学、文献学、历史学和图像学基础之上的一次学术检阅。拓本之精华与内涵,将在内行的品鉴中得以一一呈现,而学术的挖掘、研究不仅可以充实、拓展具体碑刻的历史语境,要之,更可以激活书法文化的历史基因、帮助现代创作实现与传统文脉的接续和弘扬。这种多维度场景相互交融、渗透的学术格局,通过主办方的精心策划、布置、展示、安排等等的辛勤劳作,呈现出来的是一次中国艺术和文化之旅的饕餮大餐,它将极大地提升和强化人们对于以中国书法为代表的整体中国文化的认知高度和理解深度。

三国两晋南北朝刻石三十品新探

郭嘉颖

(浙江师范大学人文学院博士生)

质妍三变,披古开今

——“三国两晋南北朝刻石三十品新探”展览随感

“三国两晋南北朝刻石三十品新探”展览的策划和系列研究,对于当代书法研究具有长远的历史意义和现实的审美价值。

首先,从书法发展的漫长历史来看,从书写行为自觉进入审美范畴的东汉开始,刻碑就一直是中国礼仪文化十分重要的一个方面。将文字付诸金石,本身就说明它在古人看来理应具备不朽性和永恒意义。因此,刻碑的字体风格和审美趣味往往作为“礼仪”的要素之一,而与单纯的文字传播功能拉开了距离。从这一层次理解碑刻书法,我们几乎立刻就触碰到了中华文化的内核。由于“审美”正是植根于“文化”的,从文化根性上理解审美,这样的审美才称得上深刻。今天有一个流行的看法,就是认为六朝碑刻大多是非主流的“荒碑野刻”或“民间书风”,这一理解看似正确,实则片面。这至少有两个原因:其一,一千多年之后的今人很难完整还原当时的刻碑情境,甚至对于碑刻内容的主人、事件、书家以及刻手都不甚了解,又如何判定碑刻是“荒野”的或是“民间”的?其二,即便很多内容的确是民间某位乡贤的墓志或局部地域的事件,但付诸礼仪制度的碑刻形式本身就是主流文化话语的鲜明体现,至少在逻辑上称其为“荒野”就极其不妥。事实上,流传至今的很多碑刻,很多都是源于南北朝的世家大族,足以证明其“主流”性质。如本次展览中推出的《广武将军碑》、《谷朗碑》、《好大王碑》、《刁遵墓志》、《张猛龙墓志》等碑刻主人在当时都有着广泛的政治、军事以及文化上的影响力。再则,像《上尊号碑》、《受禅表》、《孔羡碑》等,则深涉礼仪文化的核心而更具端严肃穆的庙堂气象。从审美角度切入去研究这些碑刻,对后世感受特定时代的精神风貌和文化心理具有极为重要的作用,从而克服今人以“当下趣味”对古意妄加判定的困境。这就意味着,我们实际上是以一种更加宏大的视野和胸襟,将“审美”作为文化现象而加以探寻,这无疑符合当今艺术研究风格及趣味的多元化和深刻化的大趋势。

其次,从中国书法文脉的传承来看,尺牍书疏的“帖学”一系,经东晋南朝直至清代,已不断挖掘了一千五百年。与这一文脉相比,那些深埋于地底的“造像”、“墓志”和“碑铭”的“碑学”一系,则是相当晚近的事情。特别是所谓的“魏碑”,实际上从清末书家那里才得以展开,充其量也就是百余年时间,可谓方兴未艾。更重要的是,这些碑刻大多从明清甚至近代才相继现世,在很大程度上仍抹不去一种“考古遗迹”的色彩。我们知道,考古遗迹是一种将古物在短期内迅速赋予当代文化色彩的事物。正如近期出土的三星堆遗迹,那些神奇瑰丽的古代遗迹迅速推进了我们对中华古代文化的认知一样,出土的书法碑刻同样有此作用。尽管就出土时间而言,很多碑刻出土发现迄今已有百余年,但在书法创作领域的影响还极为有限,很多学书者仍旧十分陌生。如本次展览中推出的《姚伯多造像》,虽出土于1930年代,但以之作为创作风格进行尝试挖掘的书家寥寥无几。直至今天,像《姚伯多造像》这类作品仍旧保留着浓郁的“考古遗迹”色彩。帖学作品所关联的时段是从古至今绵延不绝的,而这些近代出土碑版所关联的时段则是当下的、而更具“瞬间爆破”性质,对于书法创作风格的发展推进实起到了生力军的作用。然而,长期以来,这些遗迹的珍贵拓本都尘封于学术研究的故纸堆中,迟迟未能在习书者范围内发挥应有的影响。因此,本次展览特别注重推介一些艺术价值很高,而书坛现实影响力却远远不足的碑版佳作。

最后值得一提的是,《三国两晋南北朝刻石三十品新探》的“新”字,还体现于在“拓本”的精心遴选上。像《孔羡碑》取自明拓,《广武将军碑》和《好大王碑》则更是出土之后民国初年的最早拓本,珍贵而难得一见。国家画院经长期筹备,精心遴选,才为书坛带来了这次古代碑刻的视觉盛宴。希望借此契机,本次展览能推进这些珍贵拓本在当今书坛的流布,进一步激发学者的研究热情。为此,如果能够针对展览的拓片图像作品进行一次结集出版和相关的网络推广,对于中国书坛将是一件功德无量的贡献!

品目

《上尊号》|《受禅表》|《孔羡碑》|《谷朗碑》

《禅国山碑》|《天发神谶碑》|《华芳墓志》

《广武将军碑》|《爨宝子碑》|《好大王碑》

《中岳嵩高灵庙碑》|《爨龙颜碑》|《姚伯多造像》

《始平公造像》|《魏灵藏造像记》|《霍扬碑》

《石门铭》|《南石窟寺碑》|《郑文公碑》

《瘗鹤铭》|《刁遵墓志》|《李璧墓志》

《张猛龙碑》|《马鸣寺碑》|《高贞碑》

《曹望憘造像记》|《张黑女墓志》《敬史君碑》

《天柱山铭》|《铁山石颂》

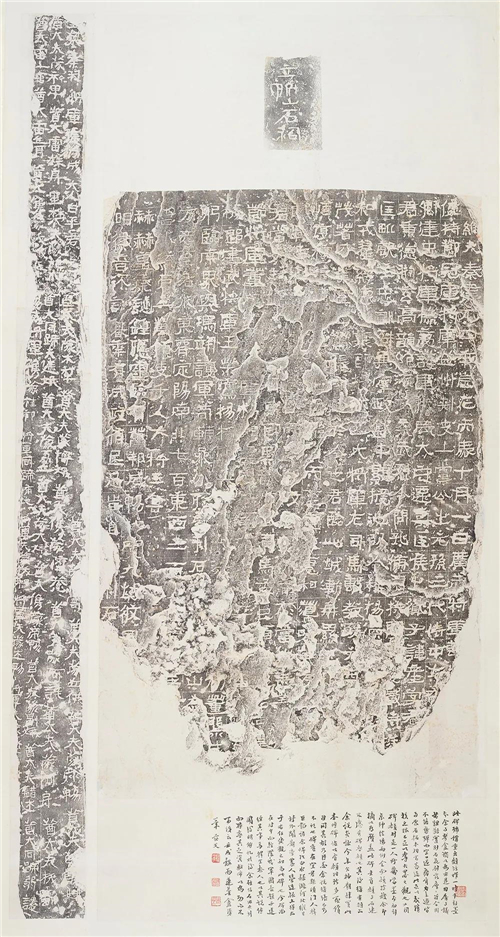

孔羡碑

刊刻于曹魏黄初元年(220年),全称为“鲁孔子庙之碑”,又称“魏修孔子庙碑”等,无撰书人姓名,属隶书书法作品,现存于曲阜汉魏碑刻陈列馆。

此碑以方笔为主,结体外拓,字形严整端庄,书风遒劲严整,茂密雄强,为魏隶代表。

沈树镛册首题跋钤印

沈树镛旧藏明拓本

天发神谶碑

刊刻于三国东吴天玺元年(276年),又名《天玺纪功碑》,碑在宋以前已断为三石,故又名《三断碑》。传为皇象书,又传为苏建所书,因碑文残缺,无从考证。旧在江苏江宁尊经阁,清嘉庆十年(1805年)毁于火。

此碑书法非隶非篆,篆书的笔意重一些。下笔多呈方棱,收笔多作尖形。转折方圆并用,结体上紧下松,字形修长,形象奇异瑰伟。

姚华、罗复堪题签

拓本22开、前后题跋共三开,半开高37.5厘米、宽25厘米。

拓本前后分别有邵福瀛、陈宝琛、葛成修、多段观款题跋。钤印有“邵海父”“海父”“海父偶藏”“广平”“松龛”“徐之鑑印”“仲水金石”“二爨级庐”“稚禾曾观”“稚禾印信”“叔盖”“钱松私印”“徐恕”“望风怀想”等。拓本上段“敷垂”二字损半,宋元祐间刻跋中“二十六日”之“六”字上点与横损连。此本当在石毁前不久,为清乾隆、嘉庆间所拓。但此本为宣纸淡墨精拓,风神明达;又因此碑拓本存世量小,故尚属难得。

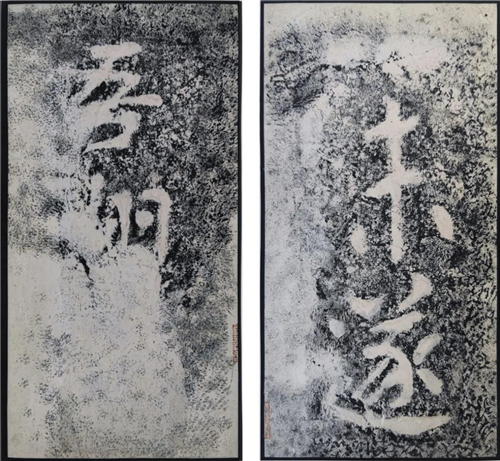

广武将军碑

刊刻于前秦建元四年(368年),全称为“立界山石祠碑”,又称“广武将军张产碑”“苻秦建元四年产碑”“张产碑”等,无撰书者姓名,属隶书书法作品,现藏于西安碑林博物馆。

书法上线条高古,书写自由,不拘一格,古朴稚拙,天趣浑成,上承汉隶之平正大气,下启北魏之古拙生动。

《广武将军碑》整纸拓本一套2轴。分为碑阳及左侧、碑阴及右侧各1轴。碑阳拓本高140厘米、宽72厘米,左侧高170厘米、宽14厘米。

姚华1922年题跋,自跋文中可见当时此碑复出不久,学者间尚有争议。

爨宝子碑

刊刻于东晋太亨四年,即义熙元年(405年),全称为“晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑”,属于楷书作品。清乾隆四十三年出土于云南曲靖南70里扬旗田,后移至武侯祠,现存曲靖市第一中学“爨碑亭”内。

此碑字体介于隶、楷之间,笔画质拙凝重,主用方笔,不少笔画呈方棱或锐角。字形或大或小,结法紧密但不类型化,变化比较丰富,整个看来显得端严高古。

拓本高159厘米、宽52.5厘米

此拓本第一行“人”字撇捺交叉处未损;第八行“来”字第三横左半上边缘平整未损;拓本左下方无咸丰二年邓尔恒跋,所谓“刻邓跋之前拓本”。其时间在乾隆四十三年至咸丰二年之间,一般将此类拓本视为初拓本,较少见,字迹清晰者尤罕。

好大王碑

刊刻于东晋安帝义熙十年(公元414年),全称《高丽好大王碑》,又称《广开土王境平安好大王碑》,属于隶书作品,现存于集安市太王乡大碑街。

此碑书法似隶似楷,有秦诏版遗意。方整纯厚,气静神凝,遒古朴茂,属笔势宽绰高美一宗。与东汉诸碑刻隶书相比,别具风格。

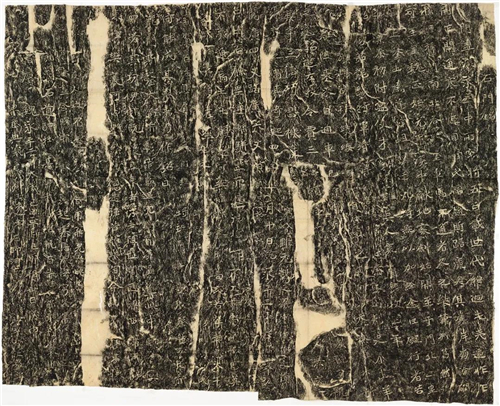

晚清高丽纸整幅拓本

《好大王碑》由一块巨大的天然角砾凝灰岩石柱略加修琢而成,碑体呈方柱型,高6.39米,底宽在1.34~1.97米之间。四面环刻碑文。

姚伯多造像

刊刻于北魏太和二十年(496年),亦称《姚文迁造像碑》《姚伯多兄弟造成石文像》,是迄今所知最早的道教造像碑,属于楷书作品。1936年迁置耀县碑林。现藏陕西耀县博物馆。

此碑为道教造像碑,造像记写、刻很特别,其用笔有方有圆,有藏有露。书体楷中兼隶意,形体结构也与一般楷书、隶书迥然有别,字形大小、斜正变化十分自由活泼,显得古朴稚拙。但又能拙中见巧,巧中寓拙,而别具一格。

《姚伯多造像记》整幅软片一套三张,分别为造像记正面及两侧。正面拓本高87厘米、宽66厘米;左侧高109.5厘米、宽32厘米;右侧高109.5厘米、宽32厘米。此为近当代拓本。

始平公造像

刊刻于北魏太和二十二年(498年,另有太和十二年、二年、十九年等数种说法),全称《比丘慧成为亡父洛州刺史始平公造像题记》,孟达撰文,朱义章书,属于楷书作品。石刻位于洛阳市南郊龙门石窟古阳洞北壁,为“龙门二十品”之一。

此石刻已泯尽隶书痕迹,既有汉晋雍容方正之态,又具北方少数民族“金戈铁马”粗犷强悍之神,书法雄重遒密,端庄流逸,具龙震虎威之势,富有阳刚之美。

拓本高93.5厘米、宽42厘米

此拓本碑额“公”字左折笔处只有轻微断线,不损笔画;六行首“匪乌”之“乌”字下作三点清晰可辨;

字外有墨;墨色匀净,字口锋利清晰。为清嘉庆间“未铲底”拓本之较晚本。有民国间秦更年等题跋。

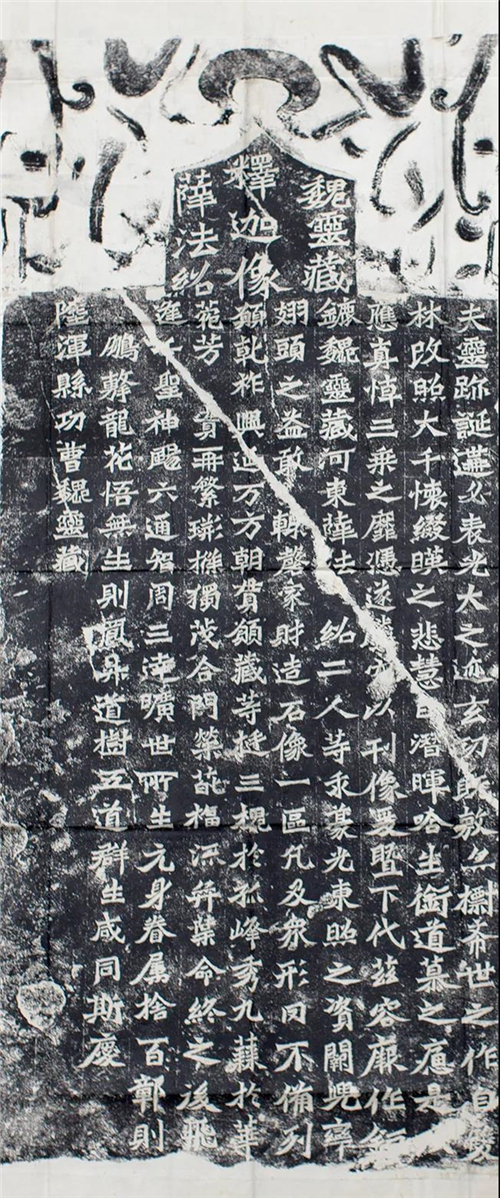

魏灵藏造像记

北魏刻石,无刊刻年月,全称《魏灵藏薛法绍造像记》,无撰书人姓名,属于楷书作品,在河南洛阳龙门古阳洞北壁,为龙门造像代表之一,清乾隆年间钱塘黄易访拓后始显于世。

此碑为魏碑方笔代表,起笔方切,有的角棱若刀,有的细锋引入,煞有情趣;结体或取横势,或取纵势,皆极意显示雄踞盘关之威仪,怀隐瑰玉之神采。整篇看来,整严肃穆,端庄隽洁。

民国拓本

石门铭

刊刻于北魏永平二年(509年),摩崖刻石,又称“泰山羊祉开复石门铭”,王远书丹、武阿仁凿字,属楷书书法作品。原刻于陕西汉中石门东壁,后凿移到汉中博书法上与《石门颂》一脉相承,但结体更为开阖瑰奇,线条更为流畅跌宕,气势更为激荡奔放,笔墨飞舞,意气风发,恣情挥洒。其结字奇纵,字势飞逸,纵敛随心,顿不停留,挫不迟疑,一泻而下,势不可止,超俗脱凡,仙姿神态,跃然其间。

记载了梁、秦二州刺史羊祉重开废置已久的褒斜道之事。

通高175厘米,宽215厘米

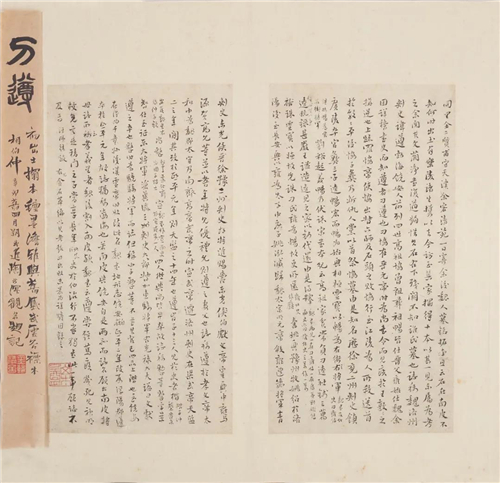

瘗鹤铭

刊刻于南梁天监十三年(514年),原刻于镇江市焦山西麓崖壁上,摩崖刻石,署名为“华阳真逸撰,上皇山樵正书”。后因山崩,石堕入江中,现存残石五块,存88字,属于楷书作品,现陈列于江苏省镇江焦山碑林中。

此铭字体浑穆高古,用笔奇峭飞逸。虽是楷书,却还略带隶书和行书意趣。铭文刻字大小悬殊,结字错落疏宕,笔画雄健飞舞,且方圆并用,无论笔画或结字,章法都富于变化,形成萧疏淡远、沉毅华美之韵致。

清末陈宝琛题签

清改琦题签

清嘉庆间赵魏题册首

拓本20开,半开高36.9厘米、宽19.6厘米,题跋6开

此册墨色匀净,拓工精细,“遂吾”二字左侧少损,当为清初出水后初拓精本。

后有嘉庆间王继兰、郑勉、近人秦公先生等题跋。钤有“臣梅”“芸父珍藏”“劳氏珍藏”“宝晋山房”“南屏眼福”“结心楼”“息舸”“小山翰墨”“黄汝梅印”“嘉定黄汝梅字作和之印”“黄钧”“次欧”等藏印。

刁遵墓志

刻于北魏熙平二年(517年),全称《雒州刺史刁惠公墓志铭》。乾隆二十七年(1762年),乐陵刘克纶从友人处访得,并以木板补残缺处,刻跋于其上,不久又毁,再以石补。后经盐山叶氏、南皮高氏及张之洞等人收藏。现藏山东省博物馆。

书法浑穆舒扬,其提按使转雍容自得,用笔方圆结合,遒劲有力,起笔收笔以及转折回环之处变化多端,每字各不相同,字形端正,结体茂密,圆腴厚劲,具有端庄古雅之美。与北魏时期众多碑刻不同的是,它不以劲利险峭见长,而是以凝练秀美取胜。

裱本经折装,紫檀封皮,紫檀书套

装裱拓本9开,半开高31.3厘米、宽16.2厘米

拓本志文无阴面,阳面六行“雍”字有裂纹穿过,不伤字,

为清乾隆间拓本,较少见。有陶北溟题签。

张猛龙碑

刊刻于北魏正光三年(522年),全称《魏鲁郡太守张府君清颂之碑》。无撰书人姓名,属于楷书作品,现藏于山东曲阜汉魏碑刻陈列馆。

其风格险绝竣逸,又浑穆雍容;既奇趣灵动,又古朴典雅。通于齐整中求庄和,庄和中求变化,自然流畅,逸气横生。该碑是北魏碑刻中最享盛誉的作品,为精严雅正书风的代表。

拓本23开,半开高31.5厘米、宽18.5厘米

拓本碑文二行“宣时”之“时”字右半可见上两横,

十行“冬温夏清”之“冬”字第二笔稍损;

十八行“盖魏”二字中间石花不连字。

此拓本无碑阴,为明拓本。

钤印有“大兴孙春□所藏金石”“汝梅”等。

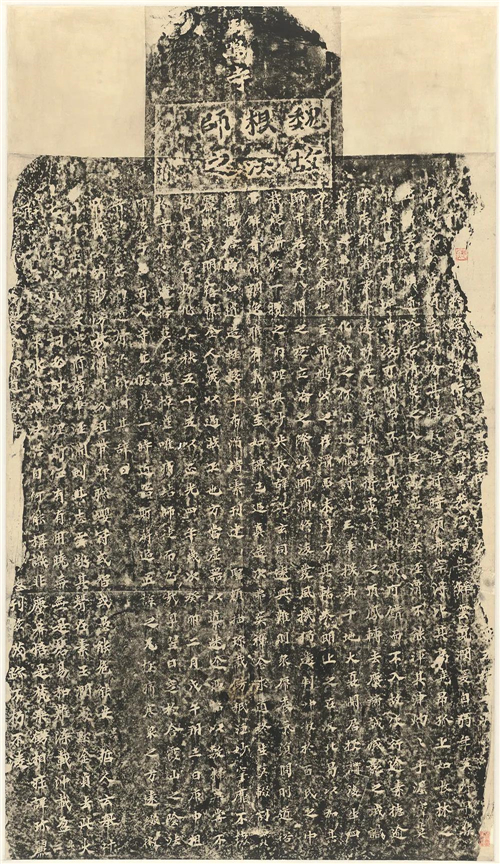

马鸣寺碑

刊刻于北魏正光四年(523年),立于今山东省广饶县大王桥。亦称《马鸣寺根法师碑》,属于楷书作品,无撰书人名。此碑现存于山东省石刻艺术博物馆。

此碑字体结构紧凑茂密,左抑右昂,横侧生姿,笔调丰腴厚沈,转折方折,波发饱满锐利,侧、掠、湾钩之处则带有弧形,可谓方圆对比富于变化,收刚柔相济之妙。

拓本高151厘米、宽86厘米

清道光前未断整纸拓本

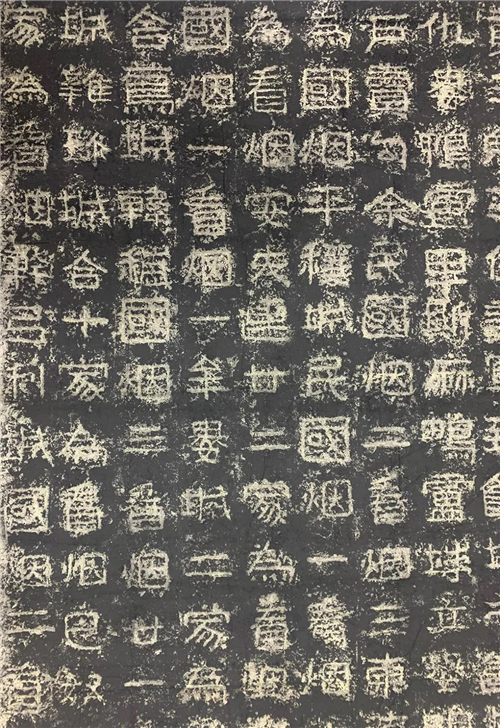

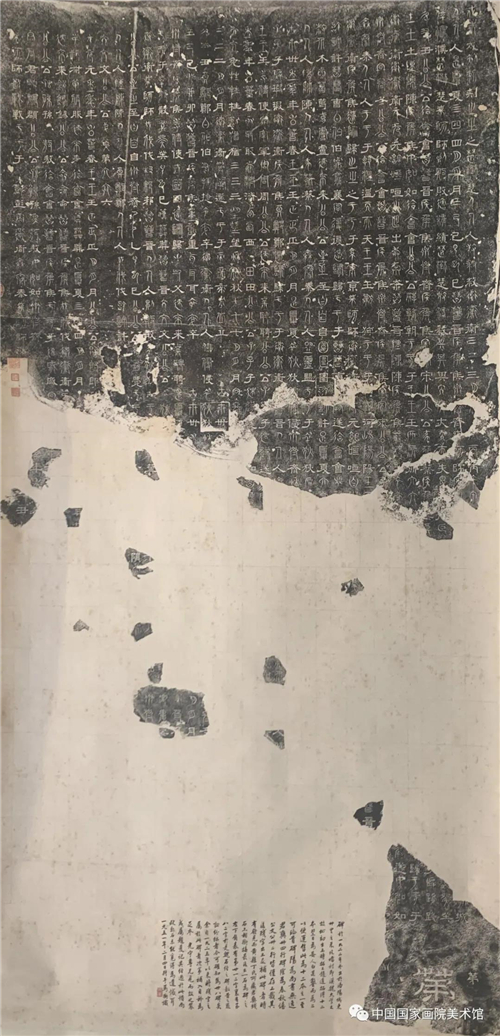

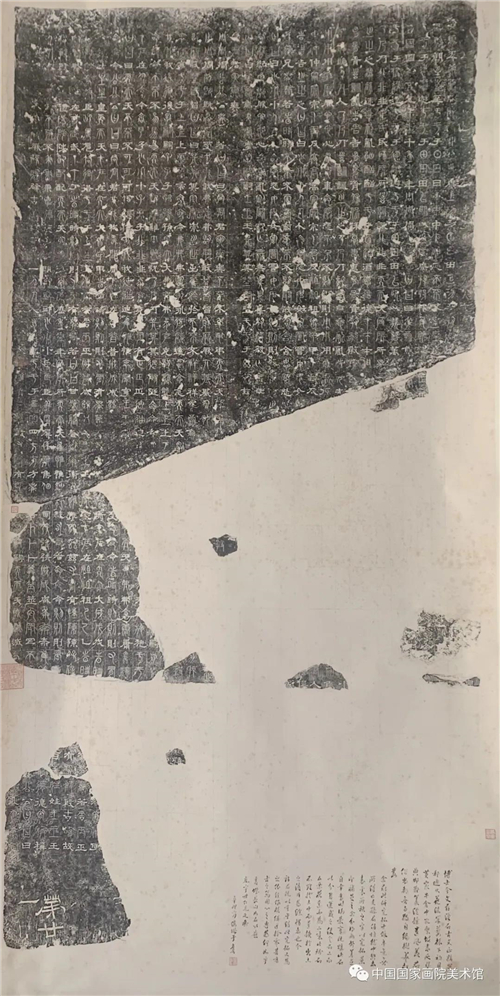

三体石经

《三体石经》又称《正始石经》《魏石经》,此经用古文、篆、隶三种不同字体刻写,《三体石经》由此而得名。建于三国魏齐王曹芳正始二年(241年),刻有《尚书》《春秋》和部分《左传》。碑立于河南洛阳,是继东汉《熹平石经》后建立的第二部石经,在中国书法史和汉字演进发展史上具有重要意义。截至目前,出土的《三体石经》残石大约有二千五百余字。

初拓本高200厘米、宽103厘米

马衡题跋1951年

初拓本高200厘米、宽103厘米

于省吾题跋1951年

展览时间

2021年11月1日—11月6日

开放时间

上午9:00—11:30

下午13:30—16:30(周一不闭馆)

预约观展

免费参观

编辑:彭越