叩开丹青之门(13)| 卢沉:我和中国画艺术

卢沉(1935-2004),江苏苏州人,早年在苏州美术专科学校学习西洋绘画,1953年考入中央美术学院中国画系,从师叶浅予、蒋兆和、李可染、刘凌沧等,1958年毕业并留校任教,后担任中央美术学院教授。卢沉擅长人物,工写兼长,所作笔墨精到,善于表现人物性格,形象生动感人。

巴尔扎克说过:习惯于养尊处优的人是不会选择艺术这条道路的。当我从选择艺术这条道路开始,一直到现在,我才体会到艺术是一条永无止境的而且是充满矛盾的路。它就像是个遥远的希望,而我们却永远生活在希望的边缘,它对我来说永远像我第一次接触它时,让我新奇,让我激动。

我的老家是江苏苏州,在我小的时候,苏州是个文风较盛的地方,由于我的祖父、父亲都喜爱画画,我也不知不觉喜欢上画画,可是那时候这种爱好是朦朦胧胧的,当时我们家住房子的房东,他那儿藏书画很多,我经常去那儿看书画。后来,在上中学时遇上一个留学法国的美术老师,他那儿有很多油画作品,当我第一次去他那儿看他的藏品时,在我面前仿佛展开了一个五彩缤纷的世界。这是我第一次比较具体地接触西方艺术。后来我进了苏州美专,当时主要的课程是素描训练,那些教具是留法的先生们从国外带回来的,他们带来了大卫、女神等石膏像,同时他们也带来了文艺复兴、达·芬奇、米开朗基罗……当时在我的心目中印象最深的是米开朗基罗,作为一个艺术家,他对艺术火一般的激情,深深地吸引着我,他对艺术的执着的追求和勤奋的精神启迪着我,也许就在那个时候,我才明白了我真正的选择。

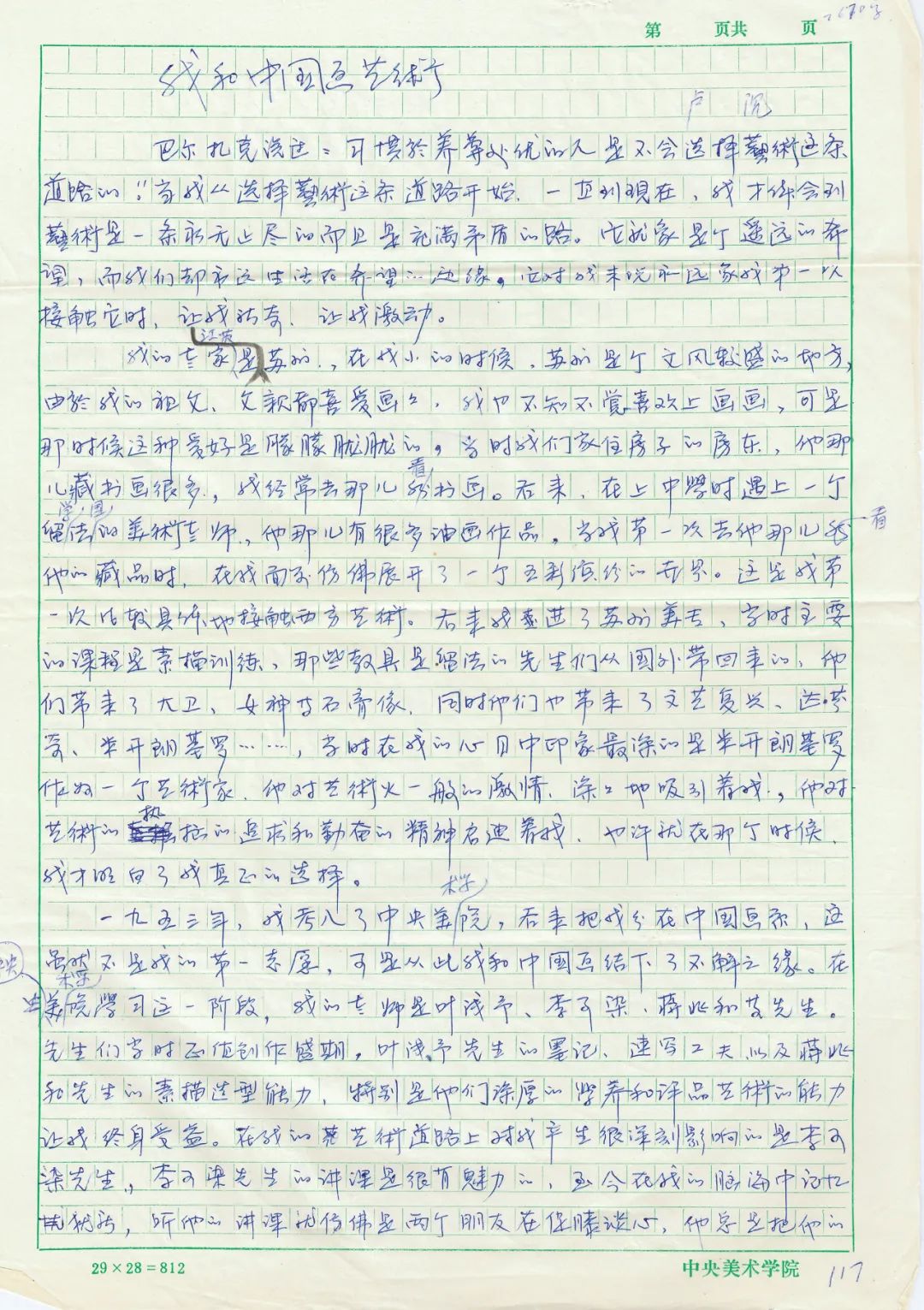

卢沉《我和中国画艺术》原手稿

1953年,我考入了中央美术学院,后来把我分在中国画系,这虽然不是我的第一志愿,可是从此我和中国画结下了不解之缘。在中央美术学院学习这一阶段,我的老师是叶浅予、李可染、蒋兆和先生。先生们当时正值创作盛期,叶浅予先生的默记、速写功夫,以及蒋兆和先生的素描造型能力,特别是他们深厚的学养和评品艺术的能力让我终身受益。在我的艺术道路上对我产生很深刻影响的是李可染先生,李可染先生的讲课是很有魅力的,至今在我的脑海中记忆犹新,听他的讲课就仿佛是两个朋友在促膝谈心,他总是把他的创作体会及过程中的感想倾述给学生,先生的画风空灵、潇洒、飘逸、写天然奇趣,写人与自然的对话,或写人与大自然和谐一体,画中的人物有时是若痴若狂、如迷如醉的文人书生,有时一变为天真无邪、自由自在的牧童。先生的创作思想及他的审美情趣也就是在一次次的谈心中给我们留下了深刻的印象。虽然现在先生已离我们远去,可是他的艺术与思想却一直在影响着我。所以当时我在创作过程中,主要强调的是艺术的感染力,也就是着重刻画人物在特定环境中的感情,通过对人物造型的刻画,把我所要表达的情感和画面融为一体。

卢沉 花下独吟图 135.5cm×68.5cm 1991年

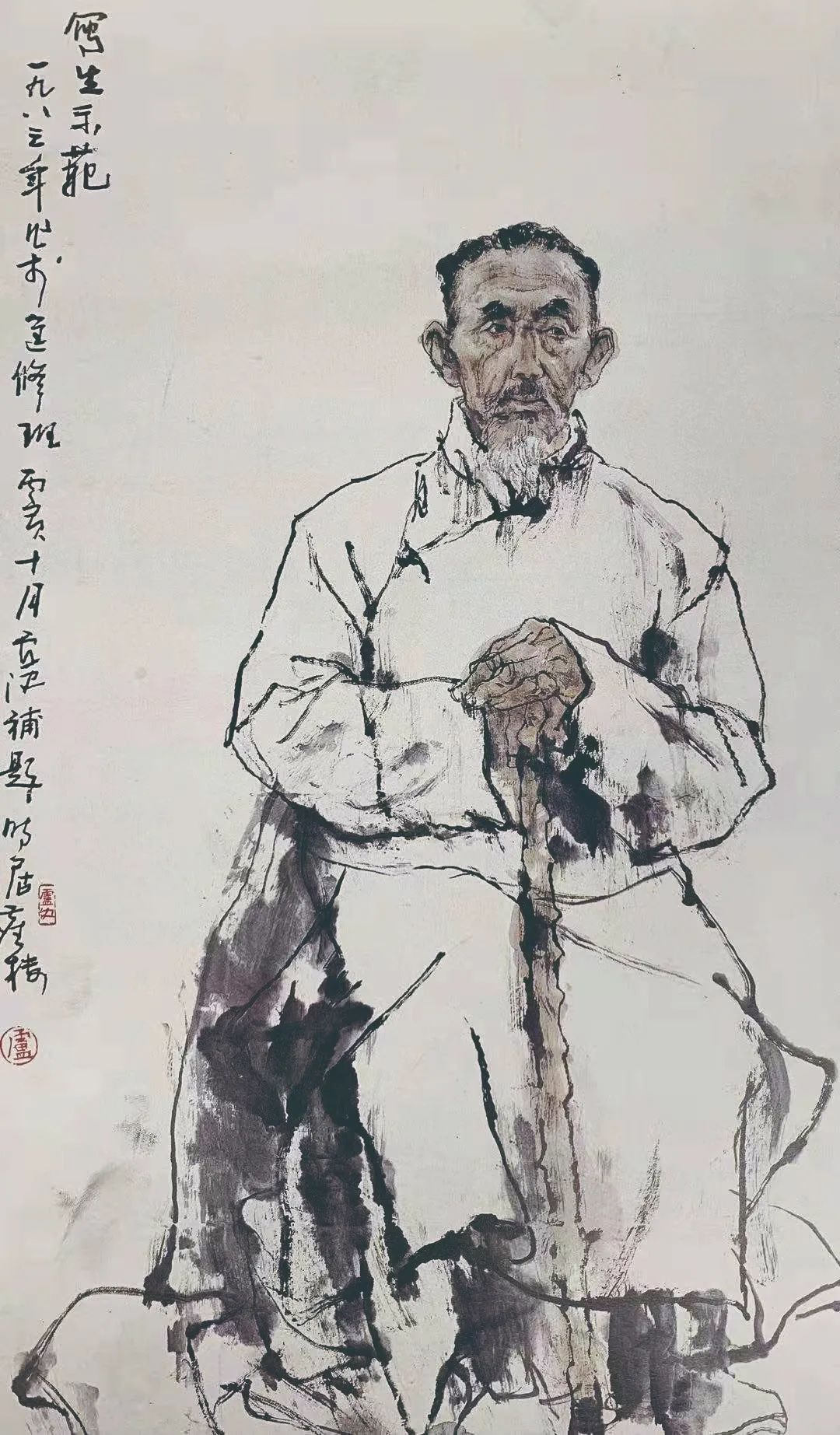

卢沉 水墨写生

我虽然是创作中国画的,可是对西方的艺术也有着一种根深蒂固的喜爱,早些时期,我看过一本吴冠中先生撰写的《谈凡·高》,写得充满激情,非常感人。凡·高把生命与艺术融为一体,并且在生存苦难与精神的痛苦中创作出一幅幅激荡着顽强的生命力的作品。艺术是没有国籍的,艺术的精神是永恒的,就以凡·高作品中的一种活的精神启迪着我。我开始矛盾、徘徊,仿佛有一种坐立不安的感觉。我曾经认为:一个人要时时刻刻感觉不痛快,有阻力、有压力,毛笔在纸上走,没有阻力就没有了生命力,当我们时时感觉苦恼就会摸索着突破,而感觉自己还可以时,就说明停滞了。艺术这条道路是断断续续的,虽然当时在中国画里取得一定的成绩,可是对我来说却毫无成功的感觉,我总觉得艺术创作对于我来说永远是一种陌生的东西,而我时时都在尝试它,但是我又一次庆幸,是因为我开始徘徊,开始面临困境,往往在这种时刻,我们才能找到自己的目标,获得新生。在这个时刻,我又一次得到了吴冠中先生的启发。吴先生早在1980年的北京一次油画展上就坦率地指出:许多作品是属于西方30年前所常见的那类,西方已同时向前进了,他说除非我们可以找到并发展自己的资源,西方将视我们为“二手货”。吴先生认为“艺术像个风筝,你必须拉紧线,好让它飞到最高,但是你得当心拉得太猛,以至于风筝断了线,因为那线是你及土地民众之间的联系。”当中国画坛出现了相对停滞时,这是每一个艺术家所关心的问题。当我和吴先生谈到艺术的内容及形式以及艺术的抽象化时,他认为:艺术要突破、要变化,要舍得打破瓶瓶罐罐,要敢于新的开始。吴先生在这方面做了很大的努力。他在1981年曾写道:“对于艺术与民众的热爱使他感觉到难以取舍,两者之间的选择常发生矛盾,这是我最大的悲哀,我所写的一切皆为帮助同胞们了解与消除对于抽象画的恐惧与疑虑。”作为一个艺术家最大的悲哀莫过于重复自己、重复别人了,所以我没有过去那么平静了,从1980年以后,我就开始特别注重现代绘画,而当我决心面对西方现代艺术时,我却发现它是一个无底洞,我越是想全面了解它,却越是感到不足。以往我的作品,如《杜甫老鸟图》《东坡笠履图》《醉酒图》,在这些作品中,我所想表达的主要是意趣,因为在中国画中,我一直偏爱元代及元代以后的写意抒情的风格,在元代,由倪云林等人把山水画推到了写意抒情的高峰,而在明清时期,八大山人和石涛等人把写意画发挥得淋漓尽致,我一直对他们的作品的审美情趣及人品非常钦佩,所以我的作品的风格中也有元人趣味的倾向。当然西方现代艺术的意识并不是和中国画的意识毫无联系的,吴冠中先生早就认为八大山人是我国传统画家中进入抽象美领域的最深远的探索者,凭黑白墨趣,凭线条动荡,透露作者内心的不宁与哀思,他在具象中追求不稳定,竭力表达流逝之感。在80年代初,我尝试着把西方现代艺术的意识和中国画的笔墨意趣沟通,在那时,我和爱人周思聪开始合作创作大型组画《矿工图》,创作这组画的目的在于为在异族奴役下的死难同胞和幸存者树立笔墨纪念碑。《矿工图》的构思受到日本著名画家丸木夫妇作品《原子弹爆炸图》《南京大屠杀》的启发,而在创作的笔墨手法上,我们试着淡化以前习惯了的水墨写实技巧,采用变形、夸张和突破惯常的统一时空束缚的手法,我们想在夸张和变形中更强烈地表现矿工们苦涩凝重的悲惨生活。把这种混乱与肉体的痛楚和精神的压抑通过打破惯常时空的统一传达给观众。这样的创作对于我们无论是在精神上还是在技法上都是一种新的开始,虽说要打破一种已得心应手的创作手法是一件非常困难和遗憾的事,可是当我回头看我走过的路时,我们应该庆幸的是,我们在摸索,我们没有停止,即使结果是个未知数。

卢沉 东坡先生醉归图 69cm×46cm

卢沉 霜林醉酒图 68cm×68cm 1994年

艺术是条永无止境充满荆棘的路,尽管这样,我还是要不断地摸索向前走,因为每一次摸索都会带给你希望和新的生命。

(黄燕萍依卢沉口述整理)

编辑:彭越