古今对话 | 姚大伍:临摹——于传统沃土育未来之花

自幼学画,临摹这一环节让我深有感触。起初,我以为临摹仅是对单幅作品的效仿,核心在于通过笔墨技法与内心感悟,去贴合原作者的创作本意,这也是学画过程中必经的修行。但随着学习的深入,我逐渐意识到临摹远非表面看来那般简单,它的内涵远超初期对形式的模仿。我们会先从技法层面入手,细致揣摩并还原原作的笔触形态、运笔速度,乃至创作者在落笔时的整体状态——这些都是临摹中需要精准把握的要素。而更深层来看,临摹实则是借前人的作品,让自己沉浸式地进入彼时的创作场景,在技法与心境的双重贴近中,完成与前辈创作者的跨时空对话。

临摹需艺术家毕生反复践行

幼时我家住在前门附近,与故宫相距甚近。每到秋天,老先生们总说:“去故宫‘洗洗眼睛’。”稍长,我几乎将所有闲暇都投入了故宫:起初是反复观看画作默记于心,归来后凭记忆摹写;后来索性带着画具走进故宫,那时故宫的绘画馆游人稀少,环境格外清静,常常能对着古画临摹一整天。正因面对的是原作,笔触的走向、形态的细节、运笔时的轻重缓急都看得格外真切。我便在这样的对临中,一点点揣摩如何还原作者落笔时的状态与意趣,这是儿时学画最鲜活的体验。随着年岁渐长,我对临摹的理解也愈发深入:它早已不止于技法层面的复刻,更在于如何把自己带进去,体会创作者的意图。

后来,临摹渐渐演变成一种贴合自我需求的方式,即不必刻意追求与原作的完全一致,而是更专注于捕捉和传达内心想要表达的那种感觉。此时,临摹便有了自由的意味,而这种状态已与创作产生了深刻的关联——当创作者将自我融入其中,再结合写生所获得的对自然的认知,在之后的实践中便会呈现出不同的状态,也更加贴近创作的本质。

在我看来,临摹与写生皆有多重阶段,各阶段方法与侧重点各异。以写生为例,它并非一味精准复刻景物,而是随认知深化,逐步转向深层内涵探索,进而提炼专属艺术语言。临摹同理,经不断归纳提炼,形成个人艺术范式或风格,成为艺术家特质的体现。这种探索不止于学画初期,更需艺术家毕生反复践行。

传统滋养下的创作觉醒

我自幼学画,专攻大写意,对朱耷、徐渭的兴趣远超其他大师。随着年龄增长,涉猎渐广,我逐渐品出二人的性情差异。这与他们各自的生活境遇密不可分:人生起落间,朱耷的表达更为含蓄,徐渭则显示出直白奔放。朱耷用笔藏锋,即便追求方折构图,仍暗含克制;徐渭则毫无顾忌,坦荡外露。若共处一世,我愿与徐渭相交,对朱耷则会有种敬而远之的想法——他的深邃难测,远不及徐渭的直白可感。但朱耷对我的影响至深,尤其在笔墨的精妙上。他的构图与书法结字一脉相承,这点有口皆碑;他对水墨的理解与运用,通透淋漓,鲜有比肩。墨色的纯净,更是难以复刻。他笔下的物象,形态皆顺应内心审美,带有鲜明的主观塑造。这种借物抒情的方式,自明代便已盛行。沈周、唐寅等人的落花诗,或暗喻身世,或抒发愤懑;陈洪绶的变形风格,亦与时代风云相关。到了朱耷这里,这种特质更为突出——他画中的鸟虫生灵,皆以变形姿态彰显独特审美。

朱耷的“变形”理念对后世影响深远,于我而言,更是化作艺术表达的种子。我后来画鸟或者表述“生命”时对形态的处理都竭力寻找符合此种审美的形态,这绝非模仿其变形样式,而是领悟到经主观提炼的生命形态,反而能更精准地传递其动态与本质。

我尤为敬佩朱耷的胆识。我曾见过中央美术学院美术馆收藏的一幅巨幅作品《荷花图》,这幅画仅一片荷叶、一朵花苞,却从顶至底贯通画面,气势惊人。这幅画让我想起幼时在北京南站附近的农村写生,偶遇荷塘放水,我第一次直面平日被深水托举的荷叶——荷梗高达三四米,那种“遮天蔽日”的震撼至今记忆清晰。亲历此景时,我从未想过能如此入画。但当朱耷以极简笔墨凝练的画面极具力量地呈现于眼前那一刻,我深受触动:原来艺术可以这般大胆,真实触动过的景象,即便突破常规,也能堂堂呈现,完全打破了我的固有认知。

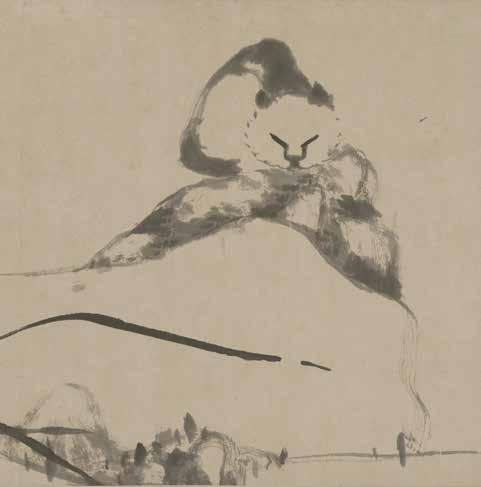

【清】朱耷 《猫石图》(局部) 纸本水墨 故宫博物院藏

如今创作,我总将生活感触、时代理解、当下审美与文化语境融入画面,正源于此。朱耷为我打开思路,即万物皆可入画。如我的作品《混淆的时间——痕迹》中绘有一张纯金唱片,这一意象源于20世纪70年代人类向太空发射的探测器NASA1号,这张金色的唱片搭载着地球文明的声音飞向太空,这些记忆和它播放的乐曲都被我纳入画中。画面中显得非常突出的鹳鸟,以“拟人化”的特征出现。这种“拟人化”,不是刻意为之,而是希望今天的花鸟画作品跳出古意的框框。其实朱耷笔下的鸟亦饱含情感,所谓的“冷眼看世界”,或许正是他赋予生命更强烈的活力与情感的方式。

姚大伍 《混淆的时间——痕迹》 纸本水墨 200cm×200cm 2024年

写生与临摹是一体两面

而今,花鸟画面临困境,我们传承传统之余,更需探索贴合时代的新语言,照搬西方绝非良策。我们应在与世界同步、保持时代文化进程的同时,坚守自我特质,打破文化壁垒,以共通语言阐释理念。

当下美术教育若数十年沿用同一套内容,显然已经与时代脱节。

我带学生时常常要求基础扎实,除传统临摹课外,同时要求他们从当下充裕的艺术资料中探寻可融合的形式,鼓励他们接触未知领域,探索如何借用西方当代优秀作品表述形式,不拘泥于固有的中国画样式、不限于本土传统文化,拓宽创作道路。艺术本应丰富多元,要放眼看世界。临摹不仅是模仿样式,更要揣摩作者的用心与思路。

学画者皆知,写生与临摹是一体两面。临摹是向传统学习,写生是向自然取经,最终都要通向创作。带学生写生时,我总希望他们画出不一样的想法或不同的表现方式。写生应是创作的铺垫,需贯通临摹至创作的完整路径,方有意义。

对临摹的要求应因人而异:学中国画者可从传统入手,但过分强调“笔墨”却忽视其背后的表达,实则本末倒置。黄胄的画给了我很大启发:他不用传统的中锋用笔,却能画出马的筋骨、驴的憨态……那种似乎手拍上去能感到弹性的生命力,恰是对传统精神的继承,而非对技法的复刻。笔墨是手段,不是目的,重要的是通过笔墨传递出作者想表达的精神内核,即中国文化里对“气韵生动”的追求,也是对生命的敬畏与热爱。

学好传统未必能成为画家,若皆循同一模式、缺乏创造,只会一代不如一代。艺术的核心是创造,临摹的关键在于揣摩作者心性与知识结构,规避弊端,将所学转化为个人风格。如我早年从朱耷作品中汲取灵感,在写生中探寻符合自身审美的形态,实则是学习其精神内核。我们通过临摹作品,并对某个细节深入剖析,或许能在后来创作中发挥巨大作用。我常提醒学生:要学“活”的传统。传统既是博物馆里的文物,也像是流动的河流,今天的中国画本就该是丰富的。中国画强调传统并无不妥,但绝非全部,还需明确所学的时代语境——传统从未孤立存在,始终在变革中生长。当下年轻人的很多艺术创作颇具新意,他们以新潮形式重构甚至颠覆传统,这种对传统的另类解读,展现出鲜活的创造力,实为可喜趋势。

临摹的要义,一在摹其形迹,二在悟其用心,后者虽难,却是关键。过分固守传统,只会让中国画陷入自困,因此我们需正视传统的“流动性”,在传承中求新。回望学画之路,从故宫临摹时的“亦步亦趋”,到写生时的“取舍自如”,再到创作时的“随心所欲”,最大的感悟是:临摹是起点,不是终点;传统是土壤,不是牢笼。艺术家最珍贵的是创造力,就如朱耷、徐渭等大家从未重复前人,而是为中国画开辟了新的可能。今天的我们站在传统与世界交汇的路口,更该有这份勇气。如此,才能让中国画在我们手中既带着民族的根,又向着未来生长,开出属于这个时代的花。这或许就是我们这代学画人该肩负的使命。■

(作者系中国国家画院花鸟画所原副所长)