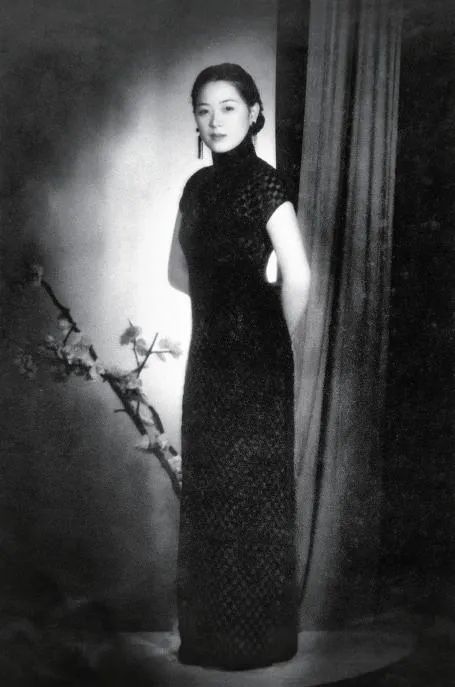

张伯驹便装照 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

张伯驹(1898—1982),河南项城人,原名张家骐,号丛碧,别号好好先生、春游主人,“民国四公子”之一,是集诗词创作、书画创作、文物鉴藏、京剧艺术于一身的文化大家,被画家刘海粟誉为“当代文化高原上一座峻峰”。

张伯驹自幼浸润于书香门第,血脉里流淌着诗礼传家的基因。生父张锦芳“为学先为人”的庭训,铸就了他“端品行、长学问”的精神底色。六岁过继给嗣父张镇芳后,既习《资治通鉴》的经世之道,亦悟《古文观止》的雅正之韵。深厚的古典文学功底奠定了他艺术人生的根基,奇异的天赋与不懈的努力,使其在文学和艺术多个领域颇具造诣。

在张伯驹眼中,艺术不是高墙深院里的珍玩,而是滋养心灵的甘露。他组织“庚寅词社”,广纳贤才,切磋文艺;组建“北京书法研究会”,精研书法,弘扬传统;撰写《红毹纪梦诗注》,记录京剧生涯,成就一部梨园史诗。他信奉“天下为公”,将毕生珍藏的传世名作悉数捐赠给国家,珍贵文物从来不是他炫耀的资本,而是心怀家国、传承文明的薪火。这份胸襟,让他在收藏之路上超越了世俗的藩篱,让他正如他笔下的梅花,不争春色而自有高洁气韵。

他出身名门,家族显赫,却志做名士,不假其利;他千金散尽,抢救国宝,却慷慨捐献,不居其功;他工诗擅词,精书善画,却为人散淡,不享其名。张伯驹的一生,恰如他钟爱的兰花,在世事纷纭中暗吐淡雅芬芳。

张伯驹的人生,是文人风骨与家国情怀的交响,是诗词书画与赤子丹心的绝唱。他以谦谦君子的温润,立于时代的洪流之中,将一腔热血化作滋养民族传统的清泉,诠释了何为真正的名士风流,此种精神性灵,将恒久光耀九州,照亮后来者的路。

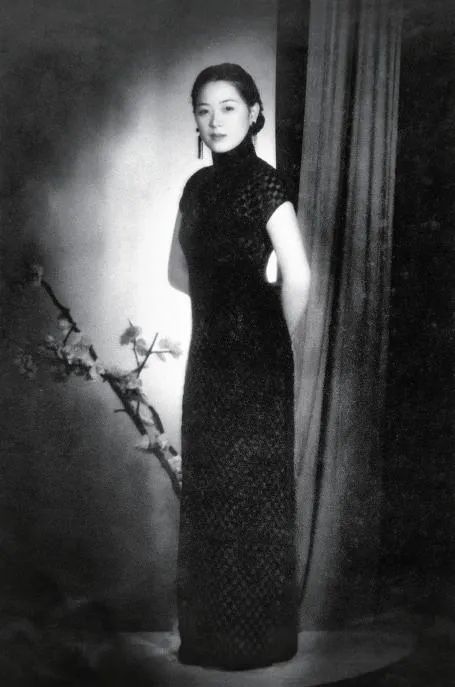

潘素

潘素(1915—1992),江苏苏州人。早年习国画山水,曾临摹隋、唐、宋、元、明、清名迹,并至黄山、峨眉山、华山、太白山、衡山、泰山、崂山、桂林等地写生。中华人民共和国成立后,为中国美术家协会会员,曾任北京中国画研究会理事、北京西城区政协委员、吉林省艺专国画教师。抗美援朝书画义卖受到奖状,与爱人张伯驹捐献晋、唐、宋、元法书真迹受到褒扬状。作品入选《中国妇女美术选集》《北京中国画选集》《桂林山水画选集》,并被选至芬兰、瑞典等国巡回展览。

诗词大家:文心雕龙,诗书传世

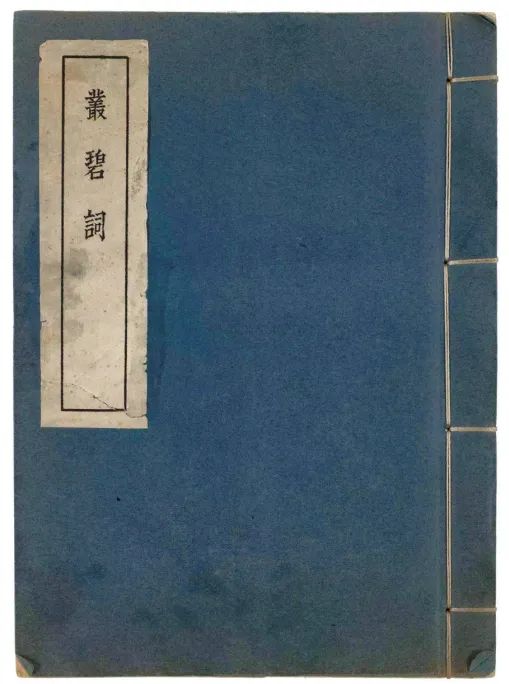

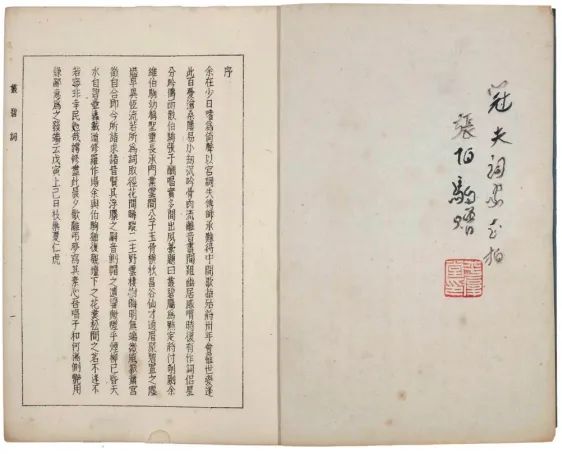

张伯驹自幼聪慧,九岁能诗,诗艺比肩父兄,被誉为“神童”,中年以后开始词体创作,一生有《丛碧词》等词集七部,词论《丛碧词话》一部,晚年又作《续洪宪纪事诗补注》等诗集两部,他还善于撰对联、打诗钟,有《素月楼联语》一部。他曾组织“庚寅词社”,发起成立韵文学会的倡议,提携后进,将诗词创作与家国情怀相融,彰显文人风骨。

张伯驹赠送诗词名家林冠夫《丛碧词》书影

他的词、诗、联等文体创作均为人称道,尤以词名世。张伯驹的词作风致高雅,“有南唐之骨,北宋之神”。周汝昌先生(1918—2012)称其为词坛“殿军”,与沈祖棻(1909—1977)有“南沈北张”、双峰并峙之誉。张伯驹的词多写人生感悟和自然之景,感情细腻,自然超逸,长调哀感顽艳,婉丽凄清,小令则格高韵远,极尽缠绵秀隽之致。

张伯驹用自然之眼观物,用自然之舌言情,实为现代词家之楷模。其生前病榻上所作《寄怀大千兄》《鹧鸪天·病居医院至诞辰感赋》最为感人,字句间饱含对人民的深情厚谊、对祖国统一的深切期盼。

周汝昌曾师从张伯驹研习古体词,他说:“如以词人之词而论,则中国词史当以李后主为首,而以先生(张伯驹)为殿,在他之后,恐怕不易再产生这种真正的词人。”

文物鉴藏:以命护宝,化私为公

张伯驹被启功誉为“天下民间收藏第一人”。他的收藏生涯始于对康熙御笔“丛碧山房”匾额书法的欣赏,而珍贵文物流失国外的悲痛,彻底激发了他为国护宝的壮志豪情。

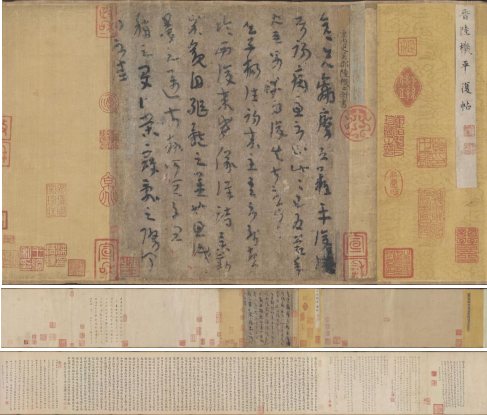

倾家荡产购国宝:张伯驹为购《游春图》,卖掉了北京弓弦胡同的豪宅,曾用110两黄金收购《道服赞》,用20万大洋收藏《上阳台帖》,4万大洋购入《平复帖》。

晋 陆机《平复帖》卷 纸本草书 23.8cmx20.5cm 故宫博物院藏

以命相搏抗劫掠:1941年遭绑匪索要珍藏文物时,张伯驹绝食明志:“头可断,命可丢,国宝不可失!”最终家人凑足40万赎金,保住了文物。

无私捐赠献国家:中华人民共和国成立后,他先后将《上阳台帖》《游春图》《平复帖》等绝世珍品捐给国家,总价值不可估量。张伯驹捐赠的藏品占故宫顶级书画的近半数,被誉为“捐出半个故宫的人”。

先生向北传薪火:张伯驹向当时的吉林省博物馆捐献了宋杨婕妤《百花图》卷等六十余件珍品,还帮该馆购藏了二百多件珍贵文物,为吉林文博事业作出了巨大贡献。

张伯驹著《丛碧书画录》(1932年版) 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

张伯驹先生以“但使永存吾土,世传有绪”的博大情怀,凭一己之力为我们守护了一大批无价的物质财富。他还将自己对国宝的鉴赏和对传统书画艺术的研究,化作一部饱含艺术价值和理论意义的《丛碧书画录》,给我们留下了宝贵的精神财富。

书画双绝:墨韵天成,自成一脉

张伯驹不仅是收藏家,亦是书画大家。早年得康熙御笔“丛碧山房”后改号“丛碧”,后常以书画寄情。张伯驹早期学王羲之《十七帖》,后深受宋蔡襄《自书诗》册恬淡清雅的影响,心摹手追,书艺大进。早期作品书兼行草、圆劲挺秀、古朴苍劲,得碑帖精髓,卓然大家风范;晚年书法用笔飘逸、不拘一格、率性自然,如春蚕吐丝,被称为“鸟羽体”。

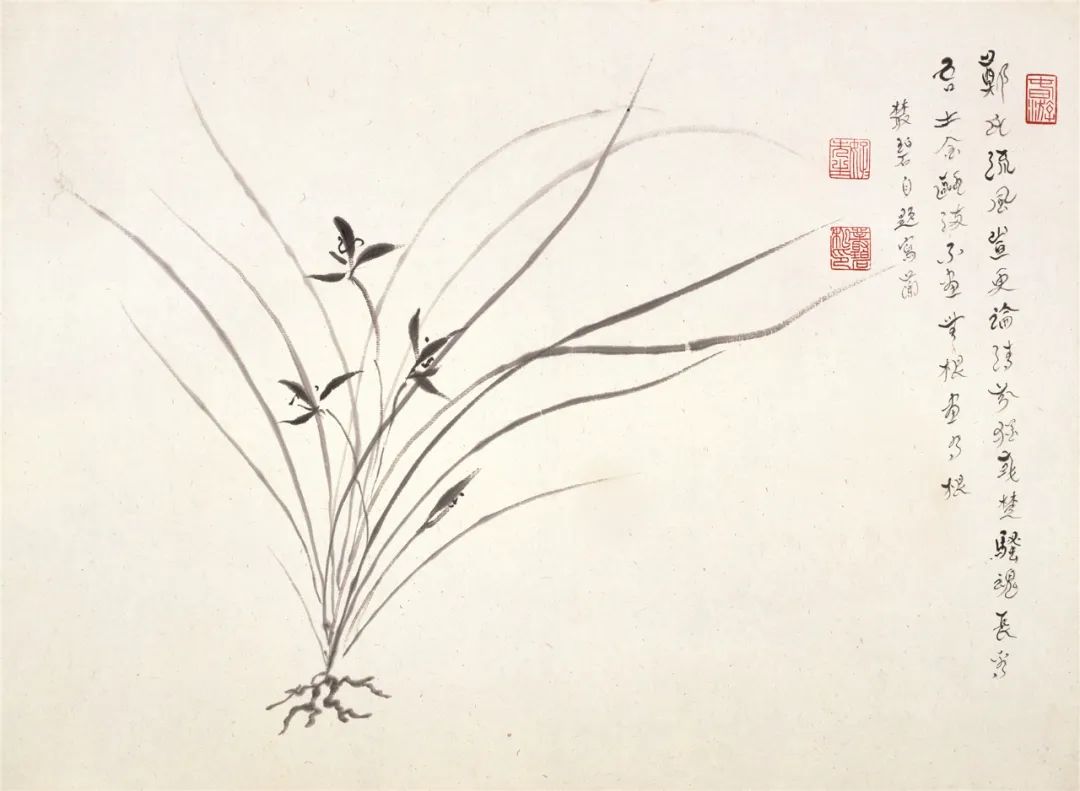

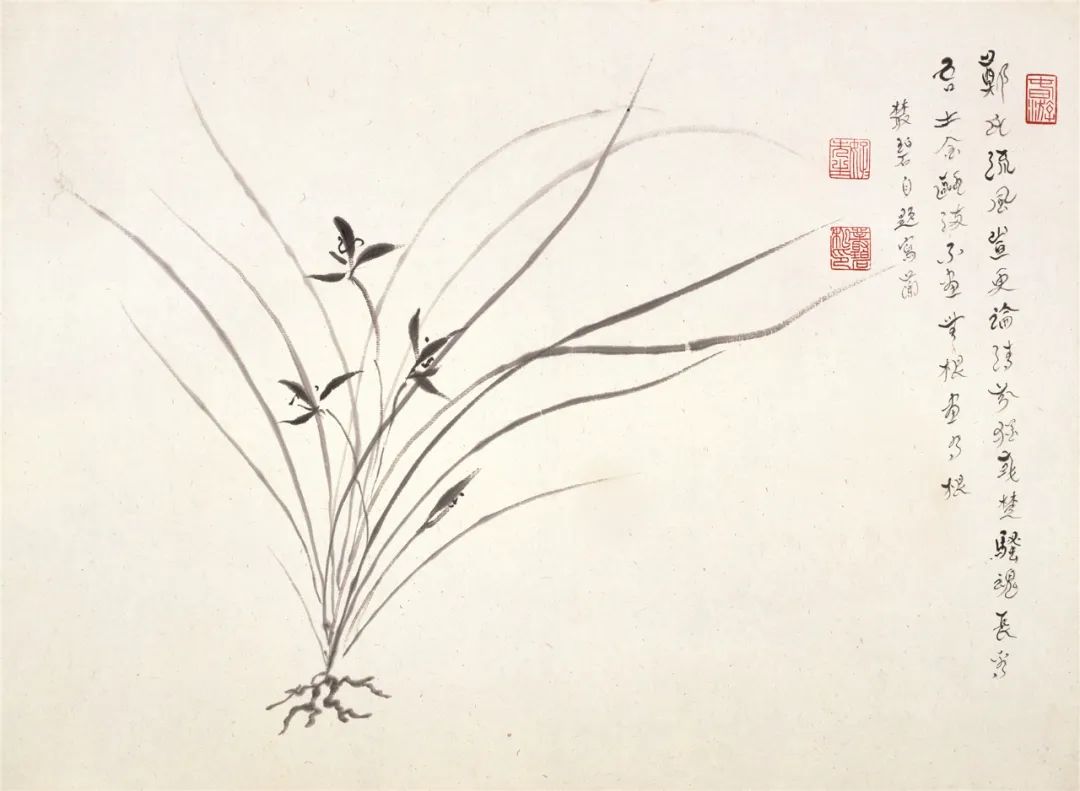

张伯驹 郑氏流风豈更论 34cm×46cm 纸本墨笔 中国国家画院藏

潘素 峒关薄雪 40cm×46cm 绢本设色 中国国家画院藏

张伯驹在绘画方面,擅画梅、兰、竹、菊等寄寓文人雅趣之题材,画作风格简洁淡逸,雅致高古,自具独特风貌。他常与同时代书画名家如张大千等联合创作,这类作品如今已成为无价之宝,与夫人潘素合作的书画作品,曾多次被当作国礼赠送国际友人。

张伯驹书法与画作可称双璧,殊足珍贵。他的书画艺术实践,既是对传统美学的继承发展,也是对文人精神的完美诠释。

京剧名家:票友风骨,义演济世

张伯驹痴迷京剧,为京剧艺术作出了巨大贡献。早年师从余叔岩,工老生,以《失空斩》名动梨园,后积极组织义演,将艺术与家国责任融为一体。

张伯驹著《近代剧韵》(1931年版) 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

张伯驹曾与梅兰芳等于1931年11月发起成立了“北平国剧学会”,该学会编辑出版有《剧学月刊》《国剧画报》《戏曲大词典》等。1937年,张伯驹为救济河南旱灾,邀余叔岩、杨小楼等名家义演,在大轴戏《空城计》中,张伯驹饰演诸葛亮。20世纪50年代初期,他发起成立了“京剧基本艺术研究社”,坚持传承传统戏曲的基本艺术。晚年的张伯驹多次应邀在京津等地讲学,阐发他的戏曲艺术主张,承担起余派艺术传承人的角色。

京剧《探母》张伯驹饰杨延辉(右) 中国艺术研究院艺术与文献馆藏

张伯驹曾与余叔岩合著《乱弹音韵》,后为纪念余叔岩去世20周年更名《京剧音韵》发表,为我国第一部京剧音韵论著。20世纪50年代,他挖掘整理了《宁武关》《祥梅寺》等多部老戏,还整理了《空城计研究》,极为精到。1974年写就《红毹纪梦诗注》,为后人留下了他与戏曲结缘一生的珍贵记录,著名戏剧家吴祖光先生称“该书对京剧历史及民情风俗的演变自有研究参考价值。”冯其庸说:“张伯驹一生的功绩中,振兴京剧,他是有卓越贡献的。”

感召世人:追忆英魂,浩气长存

张伯驹先生逝世后,叶剑英、邓颖超、王震、谷牧等党和国家领导人送了花圈,纪念他的活动也持续不断。

1982年3月26日,张伯驹追悼大会在八宝山公墓举行 图片来源于:《新中国捐献文物精品全集·张伯驹、潘素卷》

1998年,故宫博物院在北京和平宾馆举办了张伯驹先生诞辰100周年纪念座谈会,启功、周汝昌、史树青、张牧石等诸多著名专家学者出席并发言,故宫还出版了《丛碧堂张氏鉴藏捐献法书名画册》。

2008年,故宫博物院与中央文史研究馆联合主办了张伯驹先生诞辰110周年座谈会。

2018年,中华人民共和国文化和旅游部、中央文史研究馆、国家文物局共同主办的纪念张伯驹先生诞辰120周年座谈会在人民大会堂举行,《人民日报》以“百代高标,千秋丛碧”高度称颂其贡献,由故宫博物院与张伯驹潘素文化发展基金会、中国国家博物馆、吉林省博物院共同举办的“予所收蓄永存吾土——张伯驹诞辰120周年纪念展”在故宫博物院武英殿展出。

结语:赤子丹心,文脉永续

张伯驹的一生,是文人风骨与家国情怀的完美交融。他散尽千金护国宝,却安于清贫;他为国献宝功至伟,却看淡名利。他以一己之力守护中华文脉,今日故宫的镇馆之宝,无声诉说着这位文化巨擘的赤子之心。

张伯驹先生百折不回的爱国情怀与坚定不移的文化自信,值得我们永远铭记、传承!

图文来源于主办方