第九届全国画院美术作品展览专家组赴山西调研指导

8月9日,“第九届全国画院美术作品展览”调研专家组赴山西省书画院开展调研指导工作,此为第五组专家调研团队的第二站。

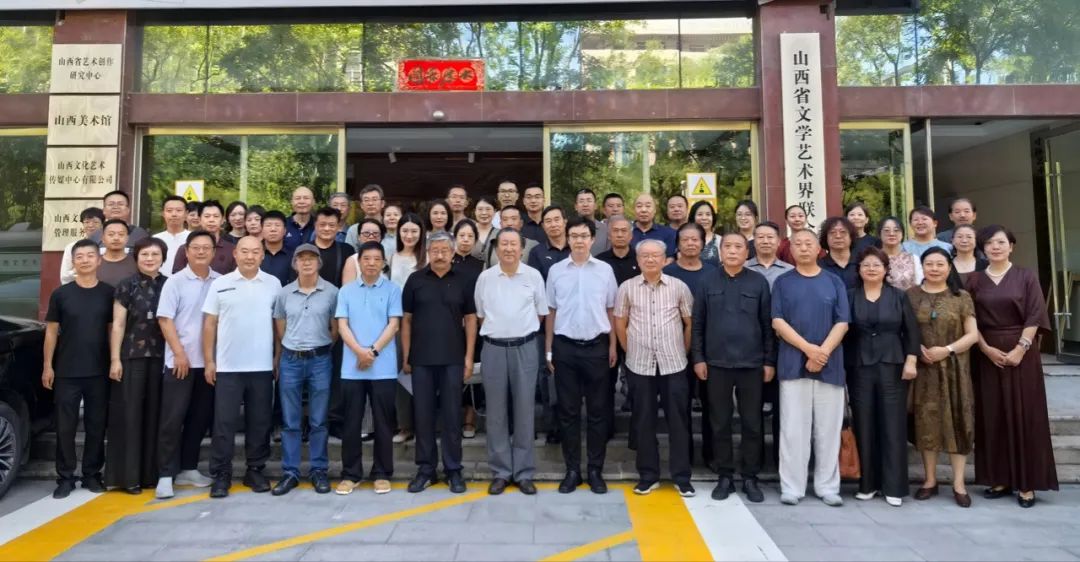

调研活动嘉宾合影

此次调研工作专家组由中国文化艺术发展促进会主席、中国国家画院原院长杨晓阳担任领队,中国国家画院交流合作部主任张楠为副领队。特邀中国国家画院油画专业委员会研究员、河南省书画院原院长曹新林,中国国家画院版画专业委员会研究员王僖山、国画专业委员会研究员林容生、书法篆刻专业委员会研究员洪厚甜、国画专业委员会研究员姚大伍,河南轻工职业学院院长、河南省美协副主席魏小杰等参与调研。

山西省文化和旅游厅二级巡视员吴雪陶、二级调研员张秀娟,山西省美协主席王学辉、副主席兼秘书长李桂平,山西省书画院党总支书记齐英贵,山西省书画院副院长王志英、宁向荣,山西省书画院副处级干部张桂凤,太原市美术馆馆长、太原画院院长殷卫东,原山西画院副院长孙海青,原河曲画院院长张学聪以及相关创作人员出席了调研活动。

调研现场

会上,吴雪陶致欢迎词,对专家组来晋指导表示衷心感谢。杨晓阳作调研主旨发言,张楠阐释了“第九届全国画院美术作品展览”的征稿要求。齐英贵介绍山西省书画院发展概况及“第九届全国画院美术作品展览”的组织进展情况。会议由齐英贵主持。

调研现场

在山西省书画院会议室召开的“第九届全国画院美术作品展览”调研座谈会上,艺术家们展示了拟参展作品的创作初稿,并就构思理念、表现手法等问题与专家深入沟通。调研专家组围绕作品的色彩运用、画面元素的组织与安排、呼应和衬托,画面空间的规划与分配等维度进行专业评析,在此基础上,结合艺术发展规律与展览需求,提出优化建议,以帮助创作者提升作品的艺术品质。

齐英贵发言

齐英贵表示,山西省书画院近年来业务成果显著,多人入选全国性展览及获得荣誉。为备战“第九届全国美术作品展览”,画院高度重视,积极组织,目前已收到本单位画家、院聘画家及联盟单位画家提交的近80幅作品。这些作品凝聚了画家们的智慧与心血,展现了山西美术的最新成果。期待通过此次展览,进一步推动山西美术事业的发展,加强与全国画院系统的交流与合作,希望各位专家给予批评指正。

杨晓阳发言

杨晓阳认为,此次看到的山西作品整体艺术水准较高。作品展现出生动大胆的艺术风格,既无陈旧之感,也不显沉闷。有些作品摆脱了此前既有模式的僵化束缚,巧妙融合了中国传统写意精神与西方现代主义元素。作品在色彩运用与构图设计上均显大胆创新,时间与空间的处理随心所欲,彰显了艺术家的自由表达与创新精神。特别是山西年轻作者表现亮眼,不拘泥于传统框架,与全国美展中年轻人的保守态度颇为不同。作品虽规模不大,却透露出自由宽松的艺术氛围,更接近绘画本质。这一特点值得其他省份深入研究与借鉴。有些作品稍显幼稚,希望山西画家在既有优势下,不断突破自身的固有局限,进一步坚守优秀文脉,精进创新意识,取得更为丰富的艺术成果。

张楠发言

张楠详细介绍了征稿的核心要求,面向全国画院系统广泛征集作品,并特邀65周岁以上具有突出艺术成就的老艺术家参展,展览将分两个阶段推进,首展定于11月底或12月初在广州美术馆举办,随后规划进京展及国内外巡展。计划展出作品750件,其中征集作品550件,特邀作品200件。本次征集强调作品须为2023年以来的原创新作,每人限提交一件,严禁抄袭以及印刷复制品。面向全国各级公立画院艺术家征集,其中地市级及以上画院在职在编艺术家应积极参加投稿。本次展览展出作品最终将由艺术委员会经过严格评审推出。

曹新林发言

曹新林认为,中国油画当下确实面临着很多问题,我们要追寻探讨其中原因。艺术家们曾经创作了一批富有中国味的经典作品,比如董希文的《开国大典》融入敦煌壁画的东方审美,罗工柳的《地道战》画出了中国农村的独特氛围,胡一川作品同样饱含民族特质。他们或深研本土艺术,或流露天然真情,都彰显着“中国味”。如今很多艺术家的创作不再是为了艺术本身的发展与自我的表达,偏离了艺术本身。而艺术创作需要理想主义与纯粹性,希望能够借由此次调研组在各地的走访看稿,将这种让艺术回归本质的信息传递下去,让此次展览能够成为当下的一个突破点,展现艺术创新创作的风采。

王僖山发言

王僖山表示,此次山西行见到大量版画作品,整体面貌可喜,但仍有若干关键环节需提醒。其一,版画贵在“以少胜多”,以遮挡、留白营造想象,以极少的视觉因素传递极丰富的内容。其二,节奏是版画的呼吸,务必在画面内部建立“松—紧、多—少、疏—密”的反复对比,使观者视线产生韵律感,同时降低制作成本,提高效率。其三,单体造型必须先行设计,再适度夸张,削弱速写与照片的客观束缚,强化作者主观意志,让形象更具符号力度。其四,小构图阶段即要把信息表现到位,反复绘制小稿,优中选优,避免后期大幅修改。只有做足前期功课,才能让作品在第一眼就传递出明确而动人的信号。

林容生发言

林容生认为,山西青年画家普遍表现出思维活跃、形式多样的创作状态,作品兼具探索精神与创造意识。本次观摩的作品主题贴近生活,细节来自真实体验,几乎没有套路化、程式化的弊病。然而形式的完成度仍需打磨:画面构图、色彩节奏、形象塑造尚显生涩。尤其当国画家借鉴其他画种语言、实验新材料新技法时,容易与传统笔墨脱节,导致中国画语境的缺失。因此下一步必须在构建个人语言系统的同时,深度研究笔性、墨法、水法。以传统笔墨为基盘,提升其当代表达力,使“传承”与“创造”不再对立,而成为互为激发的两翼。只有如此,山西青年画家才能在全国语境中确立鲜明而可持续的个人标识。

洪厚甜发言

洪厚甜表示,山西书画院此次提供的书法作品,整体呈现出“根植传统、深入传统、发扬传统”的清晰脉络。作者普遍不受时风左右,用笔雅正,结体端庄,章法完整,气息醇厚,充分显示了山西书坛对经典的敬畏与积累。然而,丰厚的传统资源不应成为天花板,而应成为再出发的跳板。建议作者下一步既保持对传统的深度临摹,又主动研究傅山“四宁四毋”的审美精神,将其浪漫气质转化为当代山西人文精神的新表达。同时,关注全国书法生态,避免自我封闭。通过“经典再阐释+地域精神+当代视角”的三重对话,山西书法完全可以在雄厚传统之上激荡出新的浪漫波澜,实现从“高原”到“高峰”的跨越。

姚大伍发言

姚大伍表示,太原之行,着实令人耳目一新。他深切感受到当地青年画家那股对艺术创作执着追求的劲儿。作品风格迥异,在材料与形式上有很大突破。多元的表现方法与表述形式,不仅展现着他们对新画法的积极探索,更透着与当下时代同频共振的鲜活气息。这种勇于尝试、不断突破的创作状态,恰恰是画院画家应有的模样。他们不囿于传统框架,不盲从既定范式,而是以真诚的创作态度面对艺术,既尊重前辈积累的宝贵经验,又不满足于简单复刻,而是在探索中寻找属于自己的艺术语言。这份对创作的敬畏与对突破的渴望,背后是对艺术本质的深刻理解,更是对艺术创作最本真的尊重。这样的创作生态,无疑为当地艺术发展注入了蓬勃生机。

魏小杰发言

魏小杰表示,山西与河南相邻,自古文脉昌盛。此次观摩的作品整体呈现以下特征:一是青年艺术家比例高,作品洋溢着敢想敢做的朝气;二是语言多元,个性化探索蔚然成风,厚重传统并未成为包袱,反而成为自由生长的土壤;三是技术路径开放,材料、色彩、肌理处理大胆。也有部分作品主题先行、观念空转,思想深度不足;有的作品细节推敲不够,缺少“慢工”与“精研”。建议青年作者沉下心来,回到历史与当代生活的双重语境中深化主题,同时以工匠精神反复打磨,使“自由探索”与“严谨治学”并行不悖,让山西艺术在当代语境中既有锋芒,又有余味。

调研现场

中国国家画院交流合作部肖纪波、中国国家画院信息中心齐丽梅、《中国美术报》社赵墨等参与调研。山西省调研结束后,“第九届全国画院美术作品展览”专家组将赴其他省份开展调研指导工作。