策展人语 | 康雷:现实主义与国家叙事——以“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全国美术作品展”为例

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由中央广播电视总台社教节目中心、人民美术出版社和中国国家画院共同主办的“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全国美术作品展”于8月18日在中国国家画院开展。展览以现实主义艺术手法,深刻诠释了中国共产党在抗战中的核心作用,展现了伟大抗战精神,通过近400件作品,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、书法、综合材料等多种艺术形式,构建起一幅恢宏的历史画卷,体现了现实主义创作与国家叙事的紧密结合。

展览现场

在近一年的筹备中,中国国家画院院领导精心策划,确定了“以史为纲、以艺为体”的策展思路和本次展览的主标题名称——中流砥柱,这种严谨的学术态度确保了展览在艺术性和历史性上的双重高度。画院的所有工作将紧紧围绕展览主旨展开,深刻昭示中国共产党在十四年抗战的中流砥柱作用,铭记中国人民为世界反法西斯战争胜利建立的伟大功勋,宣示中华儿女珍爱和平、开创未来的坚定信念。中国国家画院院领导对本次展览进行了全方位的统筹和工作部署后,画院召开了专家论证会。来自国防大学、中国国家博物馆等单位的专家对展览方案进行了深入研讨,拟定了严谨饱满的展览结构,划分为“民族脊梁”“众志成城”“得道多助”“维护和平”四个章节。

为确保创作质量,中国国家画院组织了一系列扎实有效的学术活动:1.在作品的选题内容上,特邀中国社会科学院的专家梳理抗战史,撰写了186个选题供艺术家参考。2.在征集作品的过程中,特别设置了“特邀创作”与“全国征集”两大板块,形成层次分明、互为补充的展览结构。3.在展览筹备过程中,2025年4月,中国国家画院在京召开“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全国美术作品展”创作动员会,邀请多位德高望重的老艺术家分享创作感悟,为中青年艺术家提供了宝贵的学习机会。本次展览得到了全国30多个省市各大画院及高校的积极响应和广泛参与。参展作品呈现出丰富多元的艺术面貌,既包括老一辈艺术家的经典力作,也汇集了中青年艺术家的创新之作,展览彰显了中国美术发展的传承脉络,更展示了艺术创作的蓬勃活力。

本次展览集中体现了现实主义、国家叙事的特点:

现实主义是历史叙事的必然选择

现实主义艺术的核心在于真实地反映社会生活和历史事件。在抗战题材美术创作中,现实主义是艺术家必然的创作态度——深入历史,以严谨的笔触还原抗战的艰辛与荣光。

一、历史真实与艺术真实的统一

在中国现代美术史上,抗战题材创作构成了独特的艺术谱系。艺术家们以画笔为武器,既忠实记录历史现场,又通过艺术语言的提炼升华,将民族记忆转化为永恒的精神图像。

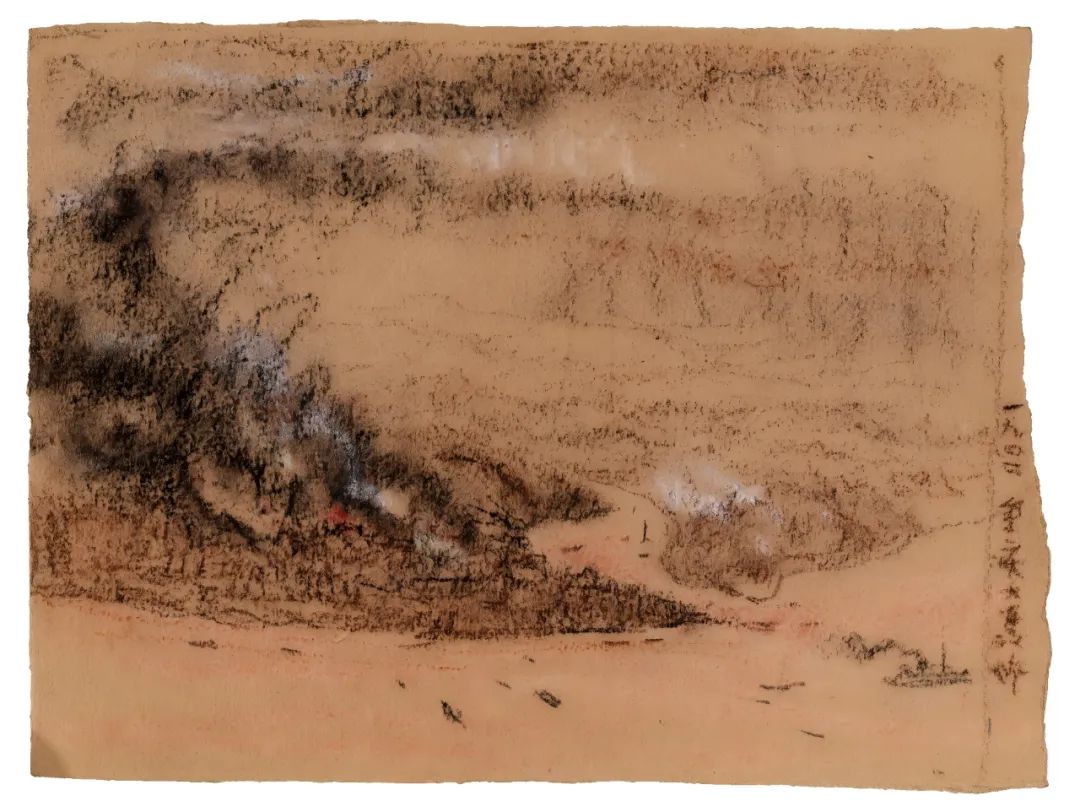

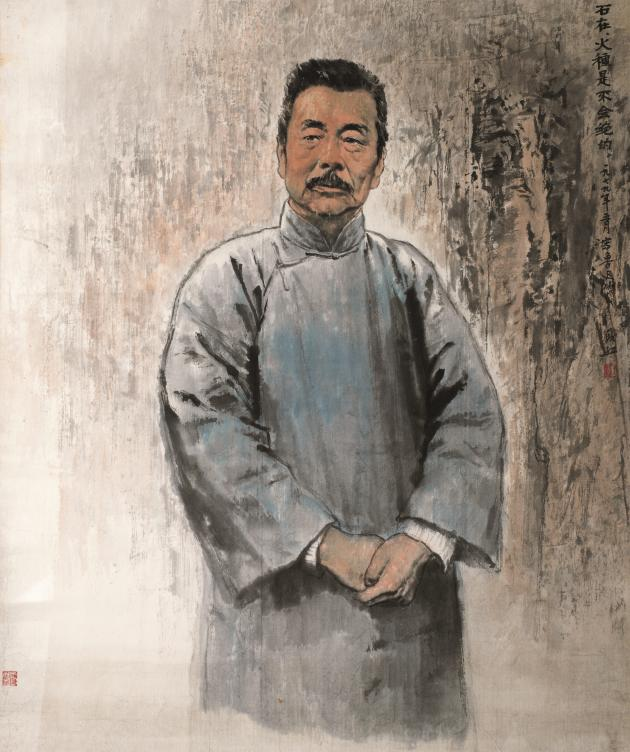

其中,吴作人的速写组画《重庆大轰炸》,第一幅描绘了轰炸前嘉陵江畔的宁静景象,江面波光粼粼,第二幅则记录了轰炸瞬间的状态,画面中浓烟滚滚,建筑物倒塌。艺术家用颤抖的线条和急促的笔触,真实记录了战争带来的巨大创伤。这种即时性的描绘,超越了照片的客观记录,融入了艺术家的情感体验,使观众能更直接地感受到战争的场景。在后来据此创作的油画《重庆大轰炸》画幅背面,吴作人写上了日期为“廿九年八月廿日”即1940年8月20日,这是时间和文献彼时彼地最真切的记录。画家自己要记住这个日子,无意之中却完成了文献与作品的相互对照。用今天的眼光看,他的这一作品无疑具有“图文共义”的当代艺术特征。王盛烈的中国画作品《石在,火种是不会绝的》是鲁迅为纪念声援“一二·九”运动所言。杨力舟和王迎春合作的中国画作品《火线上的姐妹》的画面中,嶙峋的岩石象征着坚韧的民族性格,这种象征手法并未脱离现实,而是基于历史真实,赋予作品更深层的感染力。

吴作人 《重庆大轰炸》

王盛烈 《石在,火种是不会绝的》

杨力舟、王迎春 《火线上的姐妹》

二、现实主义创作的当代挑战

在当今艺术语境下,现实主义如何避免成为简单的“历史图解”?中国国家画院通过匠心策划,让艺术家走进历史现场,给出了答案。2025年6月12日至18日,中国国家画院创研规划处先后组织共32位中青年艺术家开展了为期一周的抗战遗址采风活动。在河北保定冉庄地道战遗址,艺术家们深入地下通道,亲身体验当年军民抗战的艰苦环境。在白求恩、柯棣华纪念馆、狼牙山纪念馆,艺术家们详细考察了战役遗存的200余件文物,包括锈迹斑斑的枪支、血迹斑斑的军装等。艺术家们沿着革命先辈的足迹深入走访,以沉浸式体验感悟历史,从中汲取精神养分。这种实地考察,使艺术家的创作不再依赖书本或想象,而是基于真实的情感体验。他们在实地中开展艺术构思与写生创作,将所见之景、所感之情凝练成艺术形象,传递永不磨灭的抗战精神。

国家叙事:艺术创作中的民族记忆

国家叙事,是指国家通过历史、文化、价值观等建构的集体记忆和故事体系。在本次展览中,国家叙事并非空洞的口号,而是通过具体的艺术作品和艺术语言来表达。

一、展览四大单元的叙事结构

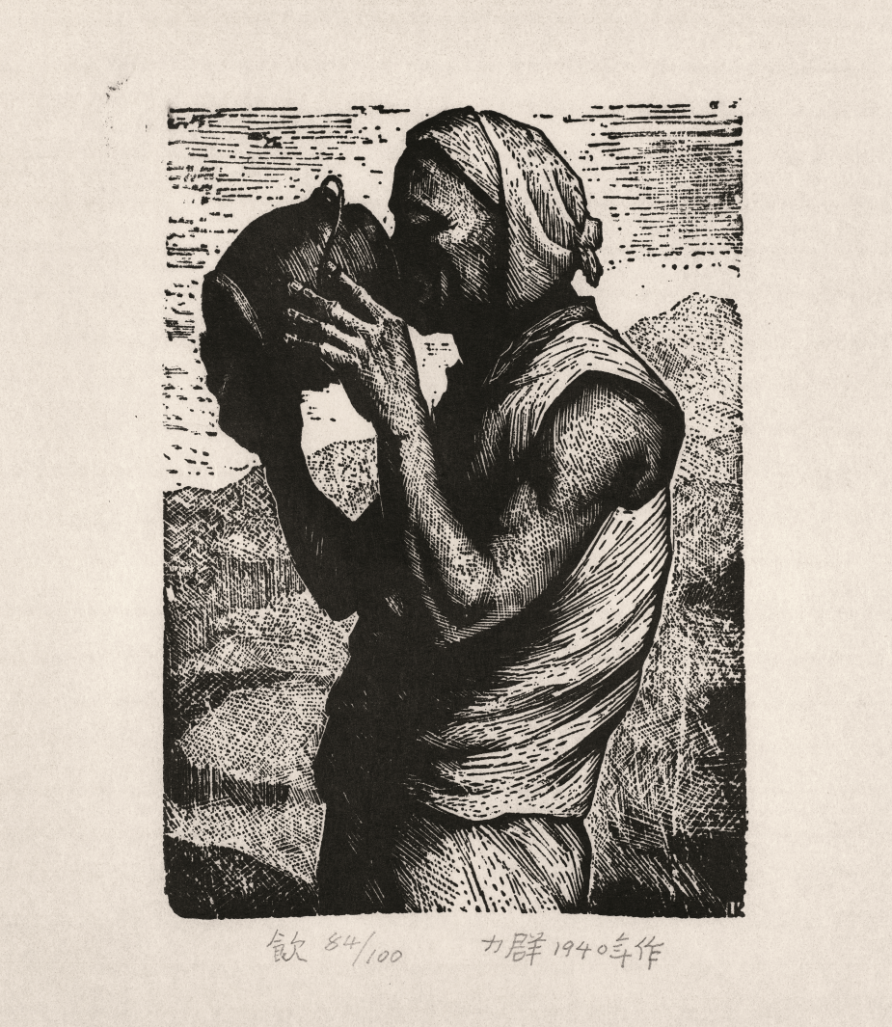

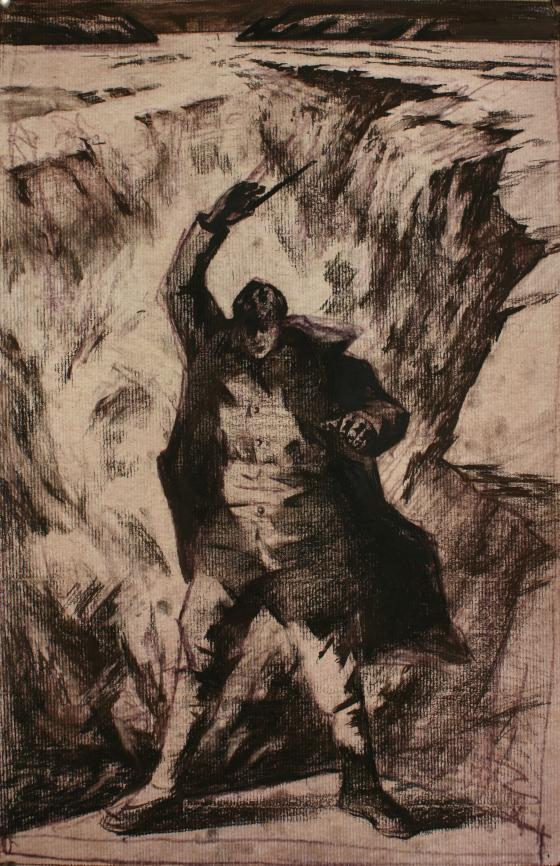

第一单元的主题为“民族脊梁”,这是本次展览的核心和亮点。展品主要呈现了在艰苦卓绝的14年抗战中,中国共产党以坚定的信念、卓越的领导,发挥了无可替代的中流砥柱作用。从战略谋划到浴血奋战,从团结民众到坚持抗战,中国共产党最终成为民族救亡图存、赢得伟大胜利的核心力量与根本保证。本单元集中展示了大量经典作品,包含中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆等馆藏作品、特邀作品等。如:王式廓的素描作品《进边区》、张松鹤的雕塑作品《埋地雷》、力群的版画作品《饮》、武石的《芦苇突击》、罗工柳的版画作品《关向应同志像》、彦涵的版画作品《当敌人搜山的时候》、李斛的中国画作品《战火中的难民》、邓澍和侯珊瑚合作的油画作品《八女投江》、詹建俊和叶南合作的创作图稿《黄河大合唱》、靳尚谊的油画作品《延安老农》等,艺术家用笔墨刀塑重构精神现场,通过形式语言的当代转化,将抗战精神呈现为有血有肉、奋发自强的真实案例。

王式廓 《进边区》

张松鹤 《埋地雷》

力群 《饮》

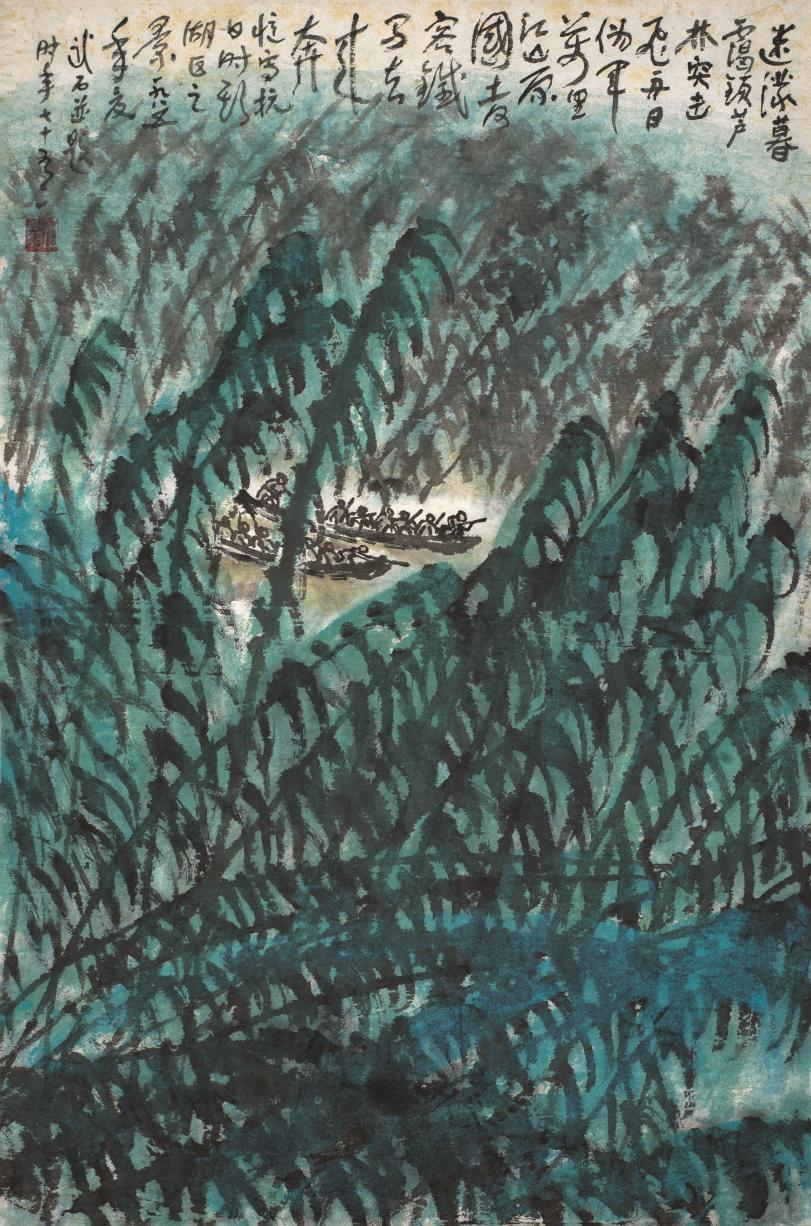

武石 《芦林突击》

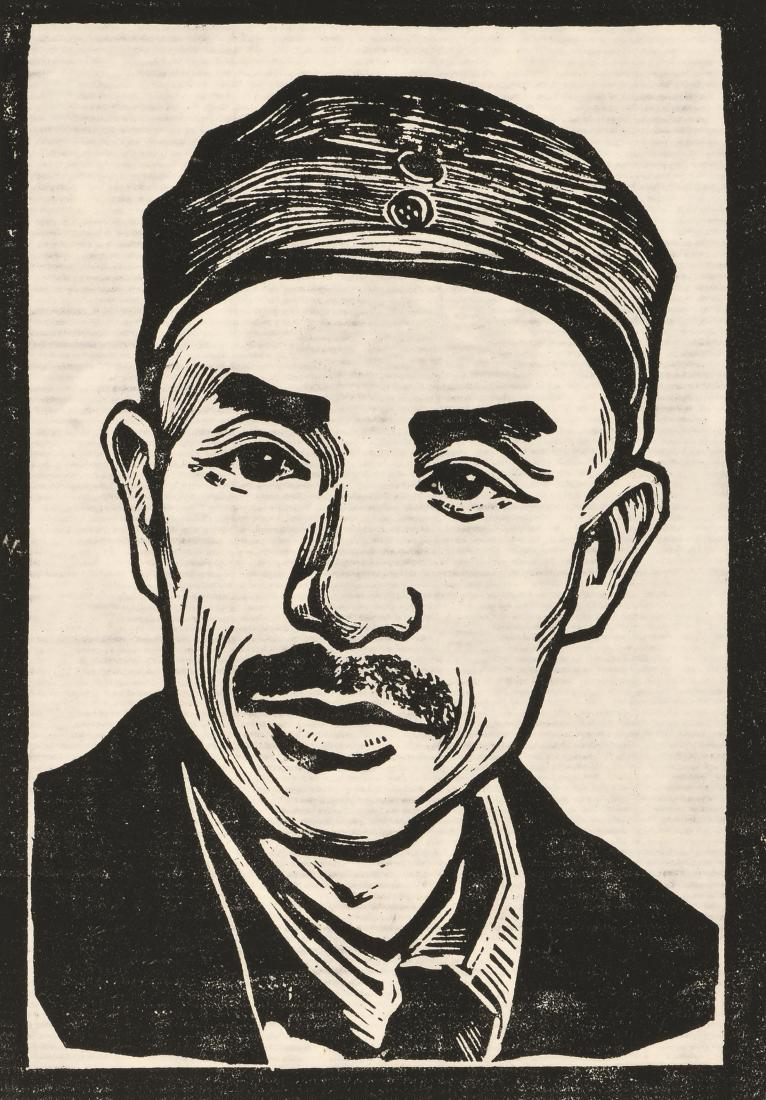

罗工柳 《关向应同志像》

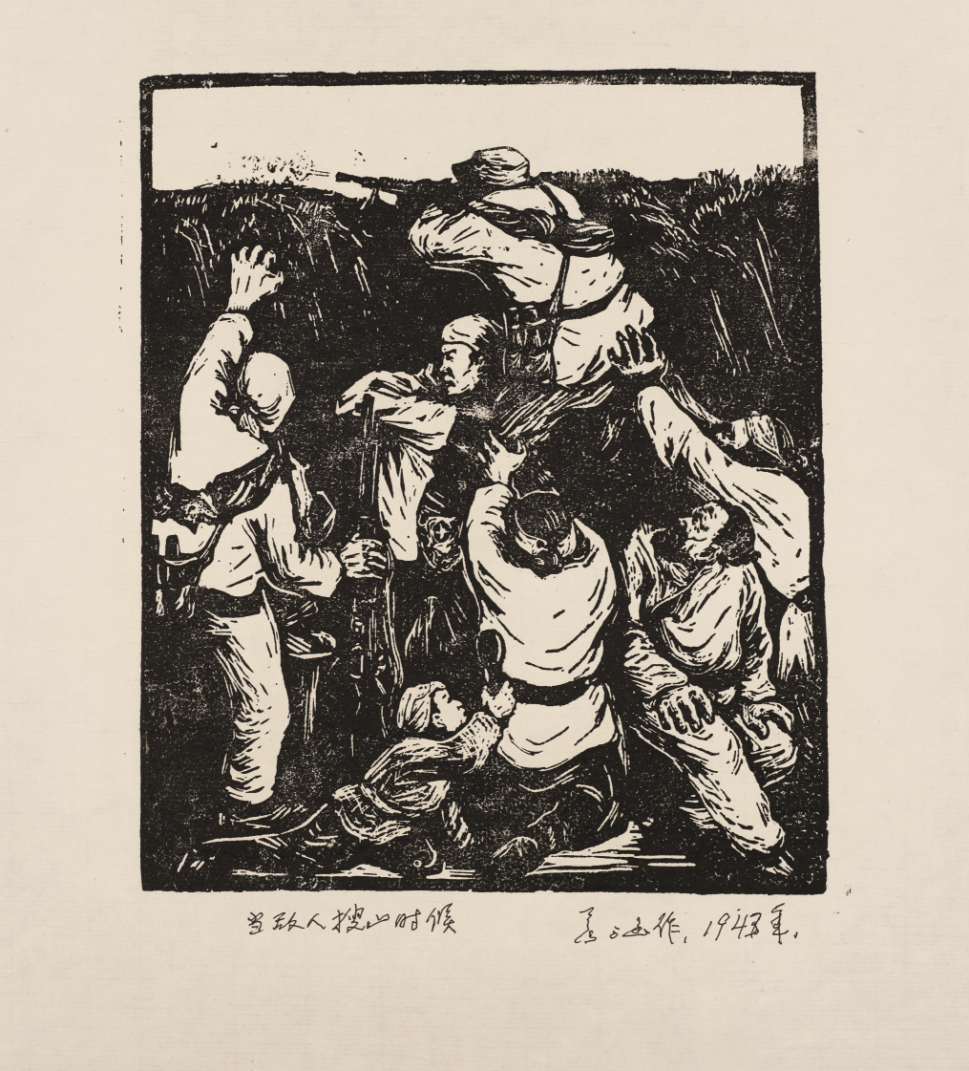

彦涵 《当敌人搜山的时候》

李斛 《战火中的难民》

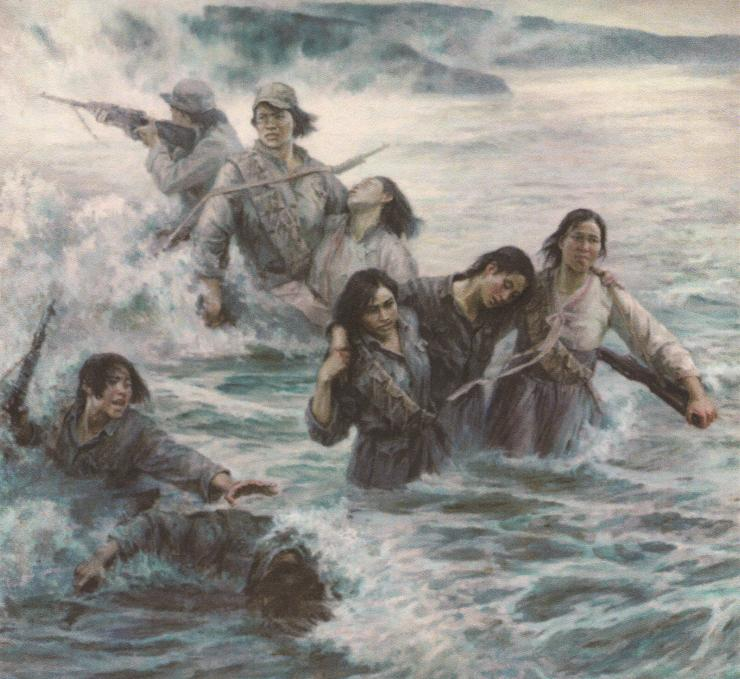

邓澍、侯珊瑚 《八女投江》

詹建俊、叶南 《黄河大合唱》素描局部稿之一

靳尚谊 《延安老农》

第二单元的主题为“众志成城”。“地无分南北,年无分老幼”,中华民族同仇敌忾、众志成城,在危亡之际迸发出空前的凝聚力,支撑着14载的浴血奋战,奠定了民族解放的基石,充分彰显了伟大的抗战精神。

第三单元的主题为“得道多助”,主要表现题材为国际友人纷至沓来,他们或秉笔直书,或悬壶济世,或搏击长空。如戴泽的油画《柯棣华大夫》,刻画了印度医生柯棣华的救人事迹,中国人民将永远珍存这份用生命书写的国际主义情怀,让跨越时空的正义之光永远照耀人类文明的进步之路。

戴泽 《柯棣华大夫》

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。在最后一个单元中,我们以作品响亮地表示,纪念中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的胜利,不是要延续仇恨,而是要唤起善良的人们对和平的向往和坚守,铭记抗战的苦难与荣光。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者,中国军队始终是维护世界和平的坚定力量。“维护和平”是第四个单元的主题,也是历史给予现实的重要启示。这种结构化的叙事方式,使展览不仅回顾历史,更指向当下,具有弘扬伟大抗战精神的现实意义。

二、艺术语言的时代精神表达

艺术语言的时代精神表达,既要扎根传统文脉,又要紧扣时代脉搏,以多元化的创作手法构建具有当代价值的视觉叙事。中国国家画院以“经典引领,品格立院”为宗旨,这一理念明确了画院美术创作的精品要求和品格追求。

1.历史叙事的微观重构

如马改户的雕塑作品《抗战劳模杨步浩》和宋韧、肖峰的油画作品《小八路》,通过个体生命的真实刻画,将宏大历史沉潜为具体可感的生命故事。雕塑的粗粝质感与油画的温情笔触,形成“刚柔互济”的叙事张力,使历史记忆从符号化走向人性化。

马改户 《抗战劳模杨步浩》

宋韧、肖峰《小八路》

2.象征系统的现实锚点

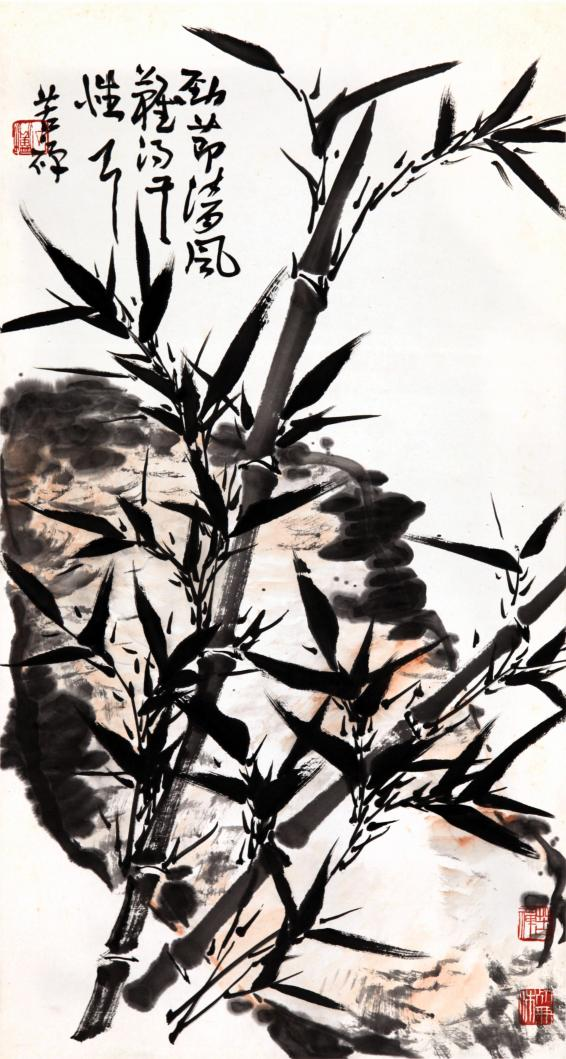

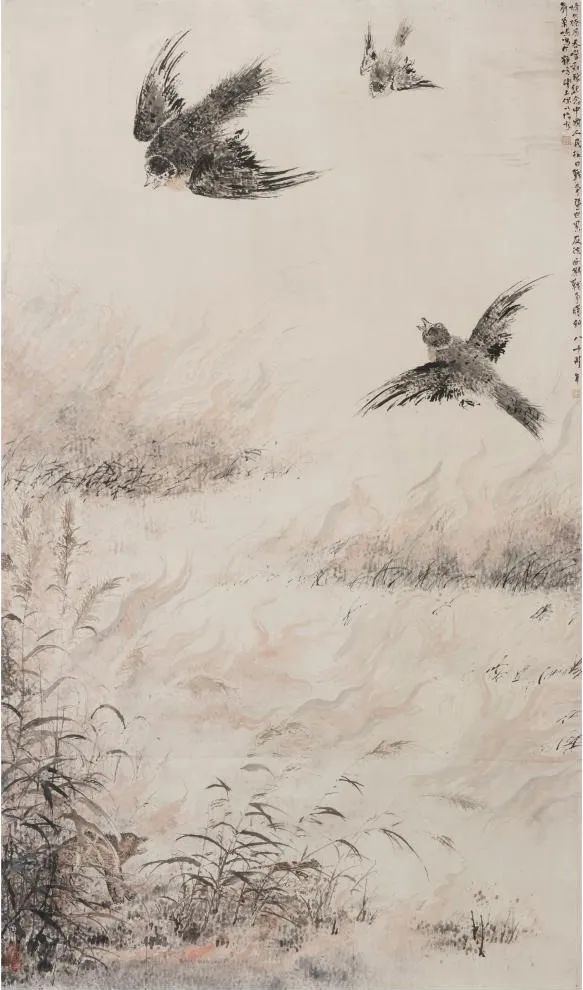

李苦禅的中国画作品《劲节清风》以文人画“梅兰竹菊”体系为基底,通过倾斜构图、金石笔法及“死无休”印文的强烈宣言,将传统象征符号转化为抗战语境下的精神图腾。这种“旧题新诠”的方式,既延续了水墨的写意基因,又赋予其民族救亡的时代重量。刘万鸣指墨新作《烽火燎原》,以指代笔、以指代墨,用千钧之力抒写对侵略者的愤恨与对胜利的喜悦之情。画中三只鹰隼,盘旋于天空,机警威武,仿佛准备将敌人一击毙命。草丛里,一只卑劣的豺狼,正发出最后的吼叫,妄图喝退空中无畏的雄鹰。在它四周燃起的烈火,是正义之火,更是人民的怒火,是侵略者必然面对的历史终局。花鸟画在此成为一种寓言式的隐喻叙事,他将侵略者比喻为豺狼,抗日战士为鹰隼,人民为大火,实现传统花鸟画与写意画的现代性超越,为当代主题性美术创作提供新的启发。

李苦禅 《劲节清风》

刘万鸣 《烽火燎原》

3.重视时代精神的现实意义

此次展览的深刻意义,不仅在于对历史的回望,更在于对当下时代精神的表达。如骆根兴的油画作品《启航》、吴长江的水彩作品《特警战士》,艺术家们用画笔构筑起一道当代的精神丰碑,是对和平的深刻理解——真正的和平从来不是历史的馈赠,而是需要每一代人用智慧和勇气去捍卫的珍贵果实。这种艺术表达既延续了中国军事题材绘画的现实主义传统,又以充满时代感的视觉语言,让国防教育在审美体验中自然生发,实现了艺术价值与社会价值的双重升华。

三、总结策展经验,推动新时代主题性美术创作

“中流砥柱——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全国美术作品展”凝聚了多方面的智慧与力量。在中国国家画院领导的精心部署和统筹协调下,全院各部门通力合作,展览筹备工作得以顺利进行。展览得到了中国国家博物馆、中国人民革命军事博物馆、人民美术出版、中央美术学院美术馆、各大收藏机构和艺术家家属的鼎力支持。全国300余位老中青三代艺术家倾注心血创作新作,更包括年过八旬的老艺术家坚持深入采风、亲自执笔,为展览增添了厚重的历史质感。

本次展览实现了现实主义艺术语言与国家叙事的有机融合。一方面严格遵循现实主义创作原则,通过扎实的史料研究、深入的实地考察和精湛的艺术表现,真实再现抗战历史。另一方面运用当代艺术表现手法,将当代艺术观与正确的历史观相结合,实现宏大叙事与个人视角的融合。这种创作模式为新时代主题性美术创作提供了宝贵经验。

展览期间将举办专题学术研讨会,邀请美术理论家、史学家和参展艺术家进行深入交流。届时,来自全国各美术院校、画院的专业创作者将齐聚一堂,共同探讨如何在新时代更好地开展主题性美术创作,推动艺术语言的创新发展。

这次展览不仅是对抗战历史的艺术再现,更是对伟大抗战精神的当代诠释。我们期待通过这样的艺术实践,让历史记忆焕发新的时代光彩,让伟大抗战精神在艺术创作中得到传承和弘扬。预祝展览取得圆满成功,为推动我国主题性美术创作的发展作出新的贡献。

(作者系本次展览策展人、中国国家画院创研规划处副处长)