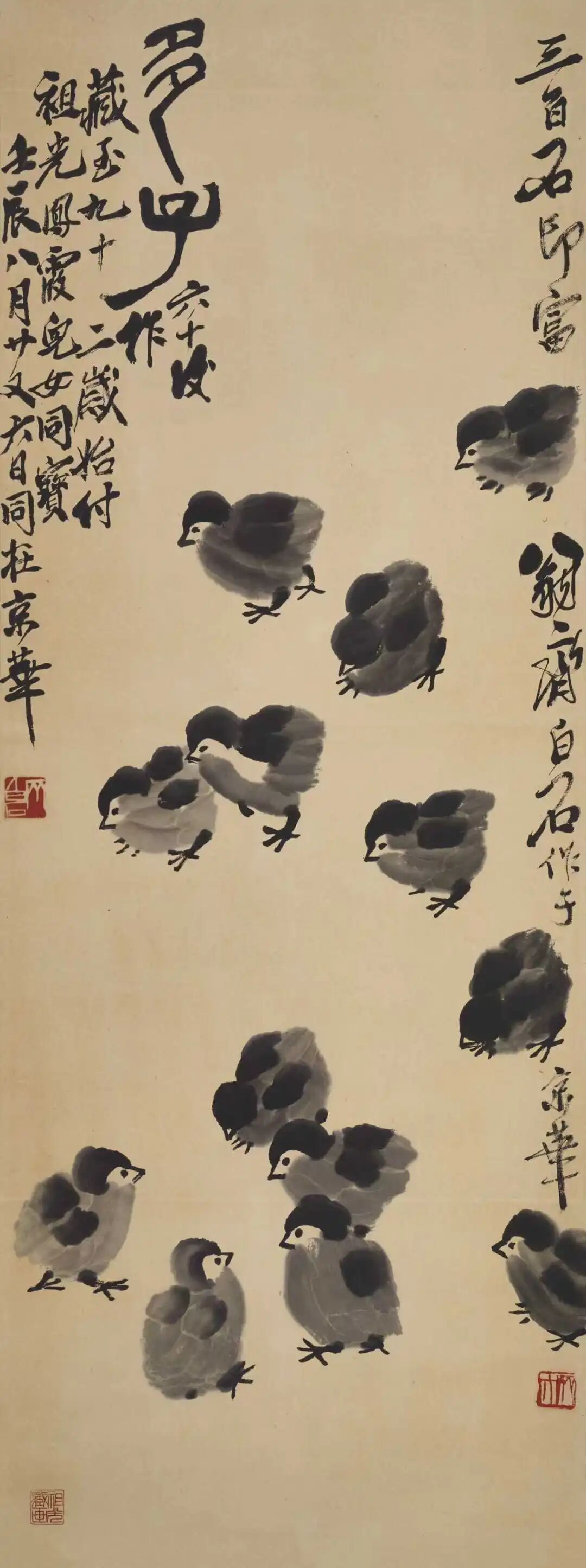

院藏受赠作品 | 齐白石《多子》

【编者按】中国国家画院以“经典引领,品格立院”为宗旨,通过无偿捐赠等方式,将精品佳作纳入院藏,构建以经典促创作的学术体系。这些无偿汇聚的珍宝,填补了中国国家画院收藏体系的多项学术空白,意义深远。中国国家画院将捐赠视为庄严的文化托付,会对其进行精心养护和深度学术研究,并面向公众和艺术家敞开大门,使经典成为新时代创作的根基与源泉。“院藏受赠作品”栏目让一系列佳作走出库房、展厅,成为连接大众与艺术的桥梁,让更多人领略中国艺术的独特魅力,在墨韵丹青中,探寻艺术永恒的生命力。

据《多子》题跋可知,此画乃齐白石“六十后作”。创作后悉心珍藏至92岁高龄,方送与吴祖光与新凤霞及其儿女吴欢等珍藏,成为吴家代代珍视的传家之物。近期,吴欢怀着对艺术的敬畏与对文化传承的热忱,将这幅承载着两代人情谊的佳作无偿捐赠给中国国家画院,让这份珍贵的艺术财富得以现身公众视野,惠及更多艺术爱好者。为深入领略此图的艺术魅力,下文特摘取郎绍君在《齐白石研究》中的相关评述,与诸位一同品鉴这幅佳作的匠心与意韵。

“齐白石和前代花鸟画家的一个很大区别,是较少画或不画珍禽异兽,如鹤、鹿、雉、孔雀、天鹅等,而大量描绘农村常见的飞禽、家禽和家畜,如牛、猪、猫、鼠、鱼鹰、麻雀、鹌鹑、八哥、乌鸦、喜鹊、斑鸠、翠鸟、鸭、鸡等。鸭、八哥、鹌鹑和喜鹊,与八大山人创造的形象有联系,其余多源于自己的观察写生。它们的外形也真似,但不像画虾蟹那么逼肖,即较多地简化、单纯化了。最精彩的是牛、小鸡、鱼鹰(鸬鹚)和雄鹰——高度形似,又高度笔墨化,形、神、意俱足。”

齐白石(1864—1957),原名纯芝,后改名璜,号濒生,别号白石、白石老人,别署杏子坞老民、星塘老屋后人、寄萍等。湖南湘潭人。家境贫寒,年轻时是一个乡村雕花木匠,27岁前后拜师学画肖像、人物和花鸟山水,40岁后“五出五归”得见名山大川,57岁定居北京,历经10年变法,终于成为一代大师。诗、书、画、印兼能。拓展了水墨画的题材,发扬了形神兼备、描绘刻画与抒情写意相结合的传统,淋漓尽致地表现了对宁静的乡间生活的留恋,对一切自然生命的热爱。他创造的平直刚健、鲜活有趣、诙谐幽默的作品,融会了民间趣味与文人趣味,赢得了最广大的城乡观众。齐白石的主要启示是,以文人绘画为根基开掘民间传统,雅、俗融合,赋予中国画以新的生命。

摘自郎绍君《守护与拓进——二十世纪中国画谈丛》