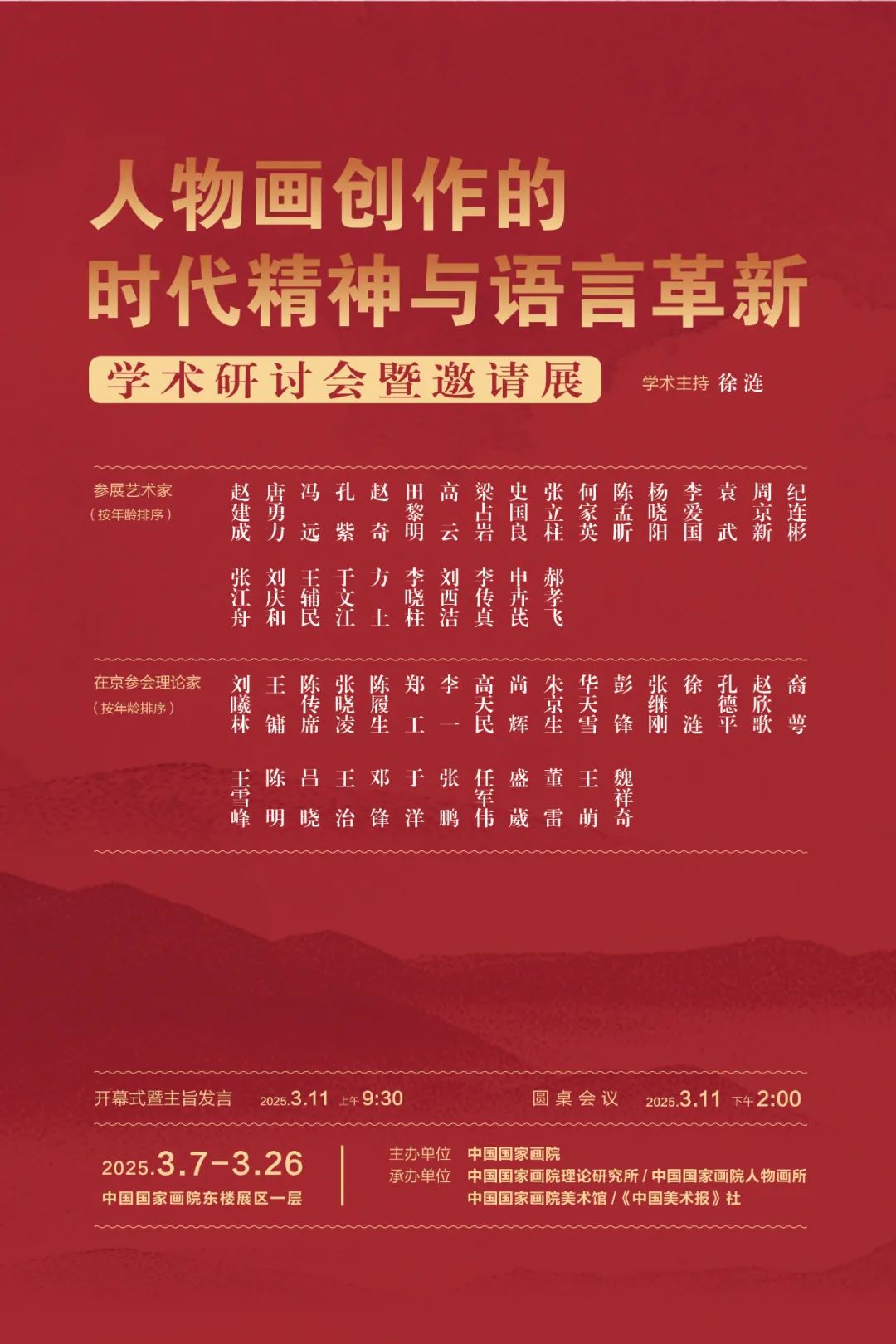

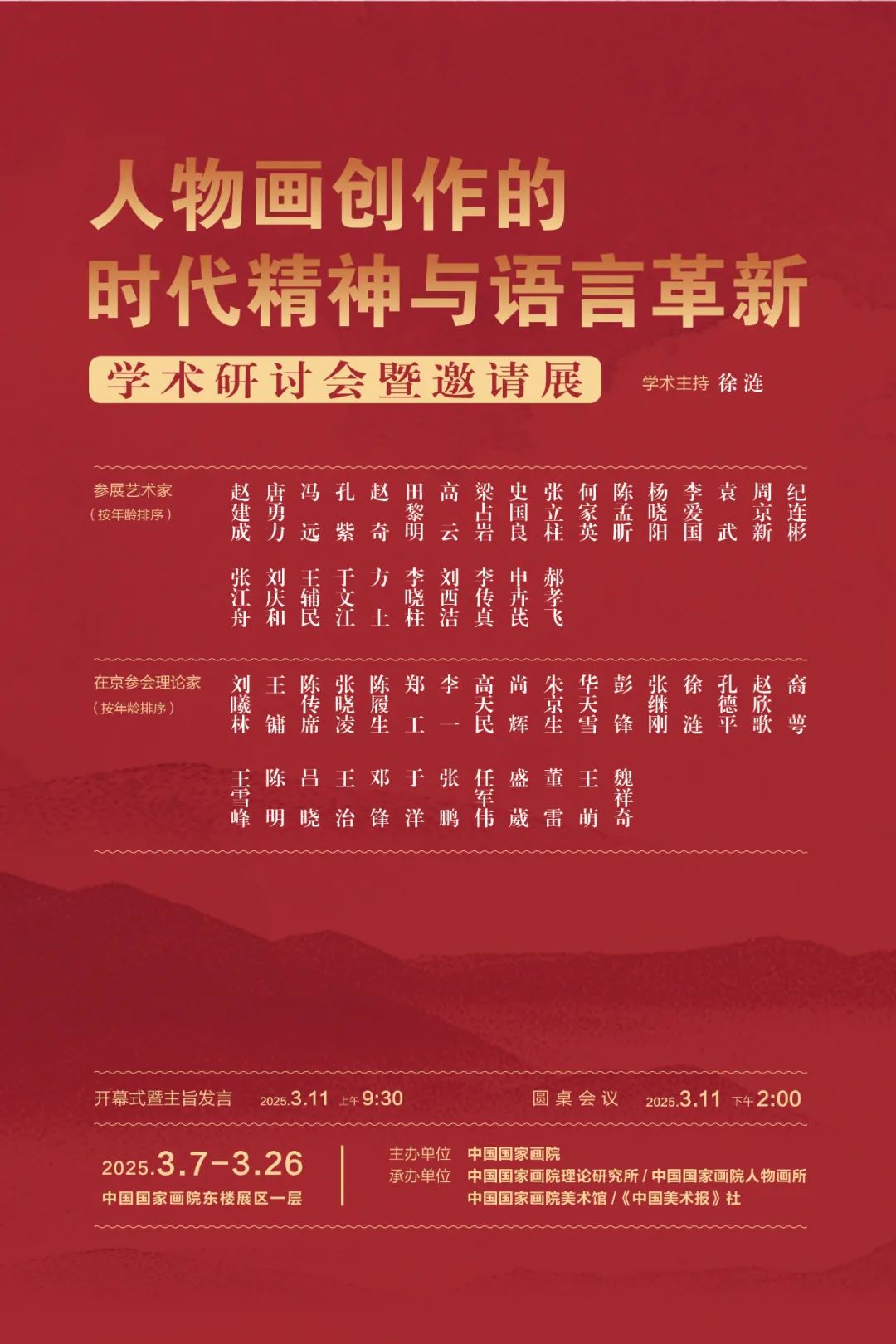

展览回顾

中国国家画院

徐涟

(按年龄排序)

申卉芪 郝孝飞

在京参会理论家

盛葳 董雷 王萌 魏祥奇

开幕式暨主旨发言

展览地点

中国国家画院东楼展区一层

以当前重要学术话题为意指,将学术研讨与学术展览相结合,邀请专家学者与部分有代表性的艺术家参与,共同展开既有针对性又可由此延伸开去的深度讨论,是中国国家画院开展理论建设与学术研究的一种尝试。继2024年推出“山水画创作的时代精神与语言革新”后,本次展览聚焦中国人物画创作,在百年中国画创新发展的大背景下,试图对当代中国人物画创作的总体面貌作一个较为系统的梳理与研究。

作为最早成形的中国画艺术形式,人物画承担着“成教化,助人伦”最为直接的社会功能,“千载寂寥,披图可鉴”,其发展变化最能反映时代的风貌与历史的进程。一个多世纪以来,在东西方文化碰撞、交融的历史大背景中,人物画在题材、语言、风格、观念、材料、形式等方面不断演进,从最初的“借西画改造中国画”到“中西融合”,从20世纪下半叶随美术院校教育而强化的“徐蒋体系”,到新浙派人物画的崛起,从改革开放后西方现代主义艺术的再度冲击到中华优秀传统文化与艺术精神的全面回归,工笔人物画与新水墨人物画从传统技法与现代观念两个方向深度开掘,成为中国画坛最受关注的亮丽风景。可以说,如何处理东西方艺术关系成为20世纪每一个中国画艺术家必须面对与解决的问题,并由此催生不同时代、不同风格的代表性人物画家和人物画作品。进入21世纪以来,一方面,世界艺术发展从现代、后现代到当代艺术向多元化、多中心转向,另一方面,中国随着政治、经济、社会全面发展而走上世界舞台中央,互联网、高科技推动的全球化发展态势惠及人类个体,新一代中国画艺术家从文化自觉走向文化自信,以艺术语言的探索(不仅只局限于中国画笔墨,也包含了图式、构成、色彩、观念、材料、展陈等涉及视觉形式的所有方面)为着力点,以深入艺术传统、弘扬时代精神为主动追求,以展示中国画精神内涵、价值理念与艺术意义为最高旨归,展开了各具个性特色的艺术探索。

习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话中指出:“经过长期努力,我们比以往任何一个时代都更有条件破解“古今中西之争”,也比以往任何一个时代都更迫切需要一批熔铸古今、汇通中西的艺术成果。”如何成就熔铸古今、汇通中西的艺术高峰?需要艺术家们的不懈努力,也需要艺术理论的创新与突破。中国国家画院作为国家级美术创作与研究机构,自觉肩负起时代的重任,鼓励艺术家们在接续传统、再造传统的过程中,将时代精神融入其中,激发新的创造活力,从而创作出引领时代风气、提升艺术审美、振奋民族精神的精品力作,努力推举出无愧于这个时代的艺术高峰。

本次学术研讨邀请了六位理论家就新时代人物画作主旨演讲,并邀请十多位青年学者就当代中国人物画创作的一系列问题展开讨论。展览邀请了赵建成、唐勇力、冯远、孔紫、赵奇、田黎明、高云、梁占岩、史国良、张立柱、何家英、陈孟昕、杨晓阳、李爱国、袁武、周京新、纪连彬、张江舟、刘庆和、王辅民、于文江、方土、李晓柱、刘西洁、李传真、申卉芪、郝孝飞等具有代表性的人物画艺术家。他们出生于20世纪50年代至70年代,中国改革开放所取得的巨大成就成为他们成长、成熟、成名的时代背景。一方面,他们通过师辈连结传统、守正创新,另一方面,他们走出国门赴世界各大博物馆、美术馆参观、学习。在他们笔下,有为国家为民族作出巨大奉献的伟人英豪,也有现代生活中平凡而普通的芸芸众生,他们刻画了一个个“有血有肉,有情感,有爱恨,有梦想,也有内心的冲突和挣扎”的人物形象,也以不同方向的人物画语言革新为中国人物画的守正创新提供了极有价值的研究个案。

理论建设不可能一蹴而就,我们希望通过持续不断的努力,推动理论研究与艺术实践相互促进,努力从实践中发现问题、研究问题、解决问题,坚持学术探讨,不断凝聚共识,推动理论建设,构建中国特色艺术话语体系,为中国艺术守正创新、培根铸魂贡献积极力量,实现习近平总书记提出的“共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明”。

编辑 | 齐丽梅